- 探尋比亞迪CTB技術背後的奧義

自2003年進入汽車行業,比亞迪作為新能源汽車先行者,至今一路引領行業變革。為什麼比亞迪總能屢屢站上前沿風口?堅持技術創新和自主研發,是背後的核心推動力之一。

比亞迪打造的數量龐大的新能源技術“魚池”,就像是一個孵化器,培育了我們未曾聽過、未曾想過的黑科技,當市場成熟且有市場需求的時候,很多顛覆性技術成果“大魚”就能夠迅速實現産業化。

比如刀片電池已經人盡皆知的技術“魚池”成果之一;IGBT晶片也算得上“魚池”中的另一條“大魚”;DM-i超級混動是DM平臺目前最新的技術成果;e平臺3.0的誕生則實現了電動車核心零部件的通用和整合。

在比亞迪高頻率的技術輸出下,近日,充分激發電動車性能潛力的CTB電池車身一體化技術引爆行業內外,並首次搭載在海豹車型上,實現技術“發佈即量産”。這一技術進一步夯實了比亞迪的核心技術壁壘,也是比亞迪作為技術流品牌的厚積薄發。

透過現象看本質,比亞迪CTB技術的奧秘和突破有哪些?讓我們來一探究竟。

CTB技術的由來

過去的電池包是由電芯組成模組,再由模組形成電池包,電池內部空間利用率很低,體積比能量密度不能滿足用戶需求。降體積、增密度就成為新能源技術的發展趨勢和攻克難點。

近年來,以寧德時代為代表的CTP(Cell to Pack)技術快速發展,在部分車型上實現量産搭載。CTP技術由電芯直接組成電池包,有利於提高電池內部空間利用率和體積比能量密度。

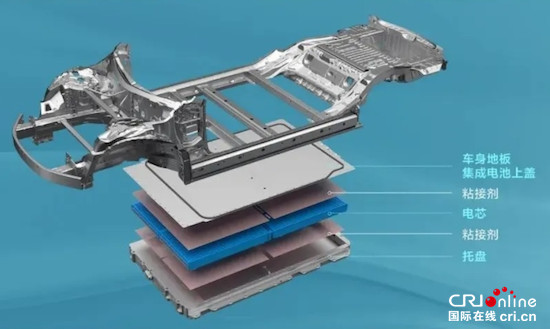

比亞迪拋出的CTB技術則是在CTP的基礎上,把車身與電池系統進行高度融合,將電池上蓋與車身地板進一步合二為一,從CTP的電池三明治結構,進化為CTB的整車三明治結構。動力電池系統既是能量體,也是結構件。

CTB簡化了車身結構和生産工藝,是對傳統車身設計的一次顛覆性變革。在刀片電池本徵安全的支撐下,電池安全性與結構強度大幅提升,讓電池不再需要犧牲其他性能指標,由此釋放了車輛性能設計的發揮空間,並能大幅提升車輛安全性、操控性和舒適性,打破電動車性能拓展的桎梏。

比亞迪的CTB技術説起來簡單,但實際屬於前所未有的一個重大發明創造,簡化了車身結構和生産工藝,搭載在e平臺3.0,實現了安全、操控、高效和美學方面的新的突破,賦予整車更強的性能表現。給用戶最直觀的感受可能就是車更好開了,也更穩更安心了。

CTB技術的亮點

對比亞迪而言,電池安全不是終點,而是整車安全的起點。

CTB技術所採用的刀片電池,是電池技術的革命性創新,它具備本徵安全的特點,通過嚴苛的針刺測試,最大限度防止電池熱失控風險,可以説刀片電池為CTB技術提供了堅實的安全基礎。

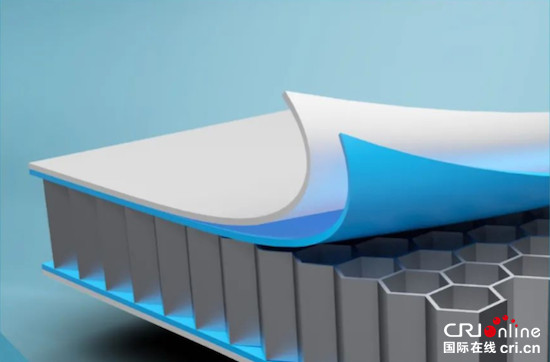

CTB刀片電池包的結構靈感,來源於蜂窩鋁結構。在長期實踐中,蜂窩狀結構不僅可以節省大量材料,減輕品質,而且可以提升結構強度。例如蜂窩鋁板相比普通鋁板的結構,反而更輕、更堅固,被廣泛應用在航空航天、高新技術領域。

CTB技術使刀片電池通過與托盤和上蓋粘連,形成類蜂窩鋁板的“三明治”堅固結構,長條形的刀片電池密布于電池包中,均勻受力,大幅提升電池包結構強度。比亞迪宣稱,高強度電池包在經受重達50噸的卡車碾壓後,無冒煙、不起火,電芯仍處於安全狀態,再次裝車後車輛仍可正常行駛,這充分證明電池包系統超高強度。

傳統電動汽車結構設計中,為保護電池安全,車身傳力結構被打破,導致車身傳力不暢,極端碰撞情況下安全風險加劇。CTB技術實現了整車強度和剛度的提升,進而實現了安全性能的提升,滿足“超五星”安全標準。

在e平臺3.0上,車身地板橫樑左右貫通,且採用閉口輥軋件設計,提升了側碰能量傳遞和車身結構的穩定性。同時,得益於刀片電池及電池包類蜂窩鋁結構,使電池可以作為傳力結構的重要組成部分,傳遞並吸收能量,從而提升車輛安全性。並且,e平臺3.0採用了專為純電車型設計的傳力架構,實現力的分流,快速分散碰撞能量。

刀片電池與高強度車身一體化集成,使整車在碰撞發生時,車身具備充足的吸能的空間以及更順暢的能量傳遞路徑,乘員艙形變大幅減小,進一步降低碰撞事故帶來的傷亡。搭載CTB技術的e平臺3.0車型,正碰結構安全提升50%,側碰結構安全提升45%。比亞迪稱,CTB技術能夠打造“撞不斷的電動汽車”。

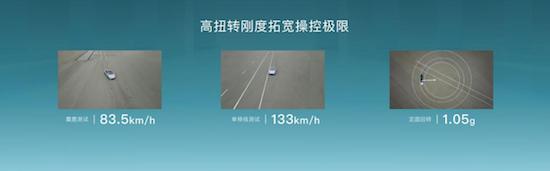

扭轉剛度是衡量整車性能的一個重要參數,它是指車身在受到外力時抵抗彈性形變的能力。扭轉剛度越高,車輛的舒適性、操控性和安全性也會越高。一般來説,40000N·m/°是百萬級豪華車的門檻。

得益於CTB刀片電池包的安全和結構強度,車型性能指標的發揮空間得以海闊天空。高扭轉剛度意味著車輛在各種工況下,形變數更小,車體響應更快,車輛彎道操控體驗有明顯提升。而CTB技術將車身與電池融為一體,使整車強度大幅提高,基於CTB技術的e平臺3.0,整車扭轉剛度提升70%,超40000N·m/°,首款搭載CTB技術的車型——海豹,整車扭轉剛度可達40500N·m/°,媲美百萬級豪車。

扭轉剛度提升還帶來了車輛操控性能的提升。高扭轉剛度意味著車輛在各種工況下,形變數更小,車體響應更快,讓車輛在轉彎時側向支撐力更足,高速過彎側傾更小,車身姿態更穩定,車輛的操控上限更高,更好開,更好玩。

首搭CTB技術的海豹車型,麋鹿測試通過車速83.5km/h,單移線測試通過車速133km/h,穩態回轉最大橫向穩定加速度1.05g,達到跑車級水準,打造運動車型新標杆。

CTB技術將車身地板與電池上蓋板合二為一,還能夠有效抑制車身振動,提升車輛NVH水準。較CTP方案,CTB使振動速率和振幅降低90%,路噪降低1.5dB。

從各個側面來看,CTB技術可謂定義了下一代動力電池系統技術路線。在純電動汽車發展過程中,電池與車身的研究從未停止,從直接在燃油汽車上加裝電池,到電池包扁平化設計,再到專為純電動汽車設計的平臺,動力電池技術一直不斷進化。如果説高集成化、高能量密度是純電平臺的發展趨勢,那麼CTB技術則為智慧底盤技術打基礎,為實現高階智慧駕駛提供了更大想像空間。

賦能e平臺3.0

在以往的純電動車設計上,由於對電池的額外保護,會犧牲一些其他性能指標,因為汽車設計的各項性能指標是相互耦合的關係,類似于蹺蹺板,一項指標的改變,也會關聯其他指標的反彈變化,魚和熊掌難以兼得。

e平臺3.0基於CTB技術的賦能,使得車輛在操控性與效率上取得了一定程度的突破,為純電動汽車帶來更強的性能表現。

首先是懸架結構的改變對車輛操控性的提升。e平臺3.0動力架構與CTB電池車身一體化技術對整車架構深度重塑,從而實現電動化的高效利用。

整車實現前後50:50的黃金軸荷配比,為車輛平穩操控,達到更高性能上限提供基礎支撐。刀片電池包與車身結構合理佈局,帶來超低質心與超低慣量,質心位於整車物理中心,已經完全區別於傳統前驅車因為引擎在前而特有“頭重腳輕”的先天缺陷,並實現純電平台下“低趴”車身運動姿態。

其次是超低風阻降低能耗。汽車風阻系數不僅會影響風噪和高速行駛穩定性,還會影響能耗表現。風阻系數越小,車輛受空氣阻力的影響越小。有數據表明,風阻系數每降低0.01,純電動車的續航將增加8公里,因此車輛風阻系數對於純電動車更為重要。

在CTB技術的加持下,車輛底盤可實現全平設計,同時,純電專屬平臺縮短前艙體積,讓車輛造型更低趴動感,e平臺3.0風阻系數可低至0.21。

第三是釋放車內空間潛力。搭載CTB技術的e平臺3.0,車身地板與電池上蓋集成一體,降低電池對於車輛垂直方向空間的佔用,使動力電池體積系統利用率提升66%,同樣的車高尺寸下,垂向乘坐空間增加了10毫米,進一步釋放提升車內空間,擁有更為舒適的駕乘體驗。

規避短板,釋放優勢,在比亞迪CTB技術加持下,純電動車的安全、操控、舒適、造型潛能得以充分激發。與此同時,技術驅動産品升級也會帶來品牌的高端化提速,比亞迪在電動車領域的引領地位得到進一步強化,未來將進一步實現質與量的飛躍。(文:楊曉紅 圖:比亞迪)