- 2023全球車企電動化轉型評級:特斯拉、比亞迪蟬聯前二 日係車仍全面落後

國際清潔交通委員會(ICCT)于5月30日發佈報告《全球汽車製造企業評級2023:誰是電動化轉型的領先者》。該報告深入評估了2023年全球輕型車銷量排名前21位的汽車製造企業向零排放汽車過渡的進展,並從市場主導地位、技術指標、戰略願景三大核心維度進行評分。報告將車企分為領先企業、正常轉型企業與轉型滯後企業三個等級,並與2022年的評級情況進行對比,以揭示各企業在産品零排放化和低碳化轉型方面的最新動態與發展規劃。

該評級涵蓋了中國、歐盟、印度、日本、韓國和美國六大關鍵汽車市場,涉及的21家車企總銷量佔據這些市場總銷量的91%,並佔據全球市場的75%。通過這一綜合評級報告,ICCT為全球汽車行業提供了一個清晰的轉型考量維度,幫助各方更好地理解行業趨勢,並作出明智的戰略決策。在評估的10項指標中,較之去年多數企業在6個指標上均有所提升,包括零排放車等效銷量、能源消耗、續航里程、零排放車目標、零排放車投資、以及高管薪酬。

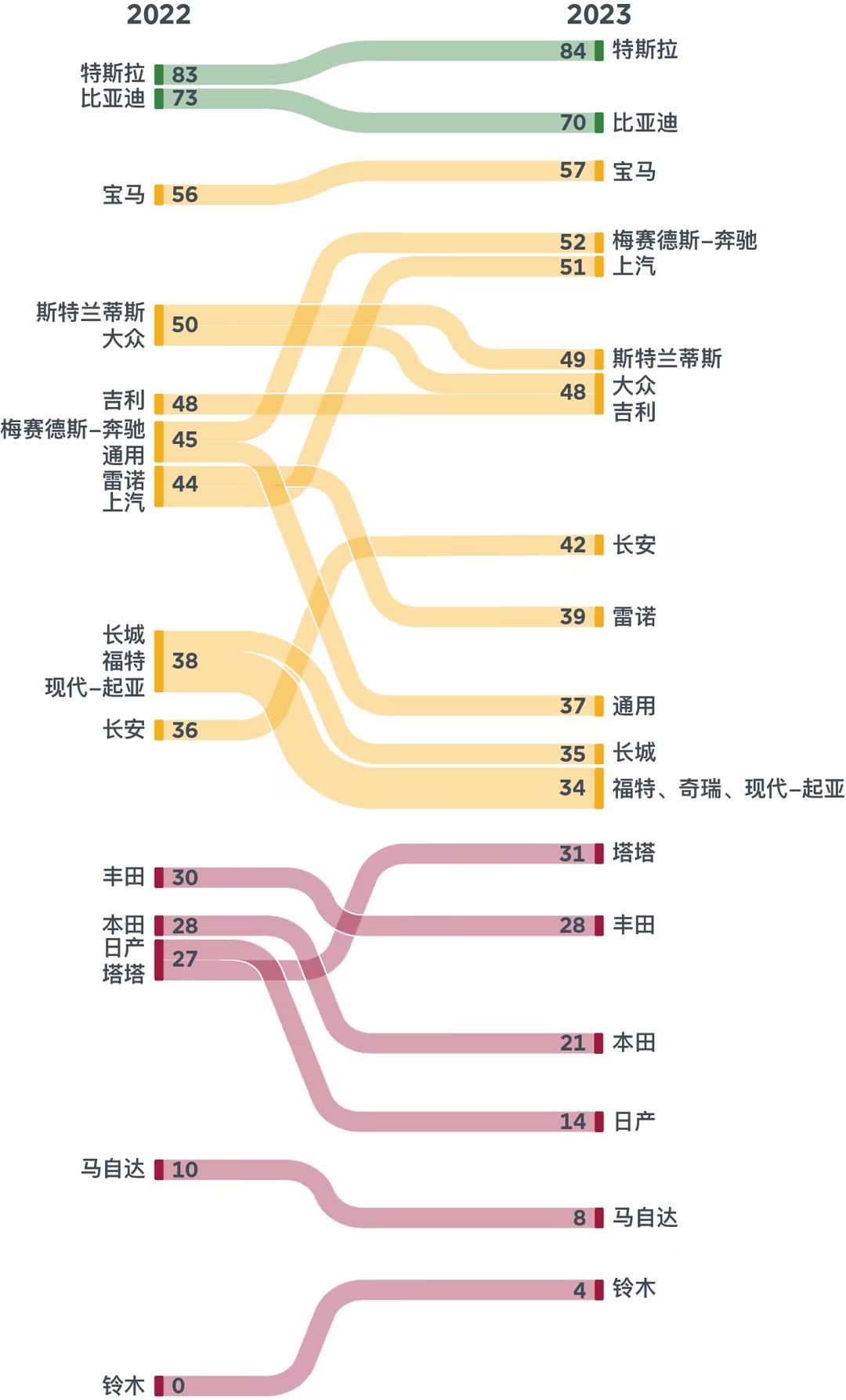

綠色箭頭2023全球汽車製造企業評級分數匯總(表示與 2022 年相比分數有所提高;紅色箭頭表示與 2022 年相比分數有所下降)。綠色標記為“領先企業”(66.7–100),黃色標記為“正常轉型企業”(33.4-66.6),紅色標記為“轉型滯後企業”(0-33.3)

特斯拉與比亞迪連續兩年領跑全球車企零排放轉型

在全球車企競相邁向零排放未來的賽道上,特斯拉與比亞迪再次展現了其卓越的領導力,雙雙蟬聯行業領先地位的前兩名,與2022年保持一致。這兩家車企已全面實現電動汽車的生産。特斯拉在多個關鍵指標上均取得了最高評分,包括充電速度、續駛里程、電池回收/再利用、發展目標、以及投資等維度。值得一提的是,在零排放汽車投資方面,特斯拉的投資力度大幅領先其他競爭對手。儘管特斯拉在電動汽車技術上取得了顯著成就,在車型多樣性上仍有進一步拓展的空間。

比亞迪作為另一家領跑者,其在零排放汽車領域的表現同樣備受矚目。比亞迪在車型覆蓋上的評分高於其他所有非中國車企。想要保持全球領先地位,比亞迪尚需要將其目前的插電式混合動力汽車産品(佔其銷量份額48%)轉型為純電動汽車,同時努力提升其純電動汽車産品的性能。

全球車企零排放轉型進度各異,梅賽德斯-奔馳、上汽集團及長安汽車提升顯著

梅賽德斯-奔馳在脫碳供應鏈方面取得了顯著進步,不僅增加了可再生能源的使用,還加強了電池回收再利用的部署。長安汽車宣佈了新的電池回收和再利用計劃。上汽集團則在零排放車輛等效銷售份額方面在參評車企中漲幅最大。今年,奇瑞汽車因其大幅增長的汽車銷量被納入了評級。包括上汽、吉利、長安、長城、奇瑞在內的五家中國車企被評為正常轉型企業之列。

日本車企連續兩年轉型滯後,印度車企未來有望進入正常轉型之列

在2023年度的全球車企轉型評級中,日本和印度汽車製造企業依然整體滯後,但在其中,印度的塔塔汽車卻展現出了強勁的發展勢頭。作為印度最大的汽車製造商之一,塔塔汽車在零排放汽車領域設定了更高的銷售目標,並顯著加大了在這一領域的投資力度,其産品技術水準也隨之提升,在此發展態勢下,塔塔汽車或將在未來的評級中超越一些目前處於“正常轉型”梯隊的企業,成為印度車企電動化轉型的領軍者。

儘管鈴木汽車在2022年的評級中表現不佳,獲得0分,但該公司已經開始逐步推進零排放汽車發展戰略,展現了一定的轉型意願。然而,日本的一些傳統汽車巨頭如豐田、本田、日産和馬自達的零排放汽車領域等效銷售佔比仍然徘徊在1%-5%之間。這些企業需要進一步豐富零排放汽車的産品供應,並加大相關投資力度,以跟上全球汽車産業轉型的步伐。

全球汽車製造企業評級(2022和2023年對比)共有7家汽車製造企業的評分有所上升,12家有所下降,1家保持不變。由於評分是基於汽車製造企業之間的相對表現,所以評分下降有可能意味著企業本身的零排放轉型進展放緩,也有可能意味著行業對手轉型進展的加速

報告作者、國際清潔交通委員會(ICCT)全球乘用車主管楊子菲表示:“中國汽車製造企業在向零排放汽車轉型方面取得了實質性進展,在零排放車銷量和車型多樣性方面尤為突出。為了在未來保持競爭力,中國汽車製造企業需要繼續提升産品技術水準,增加可再生能源的使用,並加大對零排放車的投資力度。”

根據ICCT的模型預測,至2035年,為確保交通領域與《巴黎氣候協定》中規定的全球變暖不超過2°C的目標保持一致,領先市場所銷售的新輕型車中,近100%需實現零尾氣排放。從全球視角審視,零排放汽車市場在2023年取得了令人矚目的進展。納入本次評級報告的企業在2022年至2023年間,零排放汽車的銷售量激增了42%,在能源效率和續航里程等技術性能方面也有了顯著的提升。與此同時,各國政府對於推動零排放汽車的願景和目標也變得更加清晰和積極。正如ICCT的首席項目官Stephanie Searle所指出的:“面對不斷變化的政策和市場需求,那些對先進技術投資遲緩、未能及時響應政策導向的車企,可能會很快發現自己已經落後於那些更善於投資未來、擁抱變革的競爭對手。”這一觀察揭示了當前汽車産業轉型的必要性和車企必須作出的積極調整。(圖/文 武文斌 楊子菲)