- 北大校園:北京首個自然保護小區

原標題:入選“生物多樣性100+全球典型案例” 超800種動植物安家在此 北大校園:北京首個自然保護小區

黑顎條蜂 陳煒攝

鴛鴦 呂植攝

紅角鸮 陳煒攝

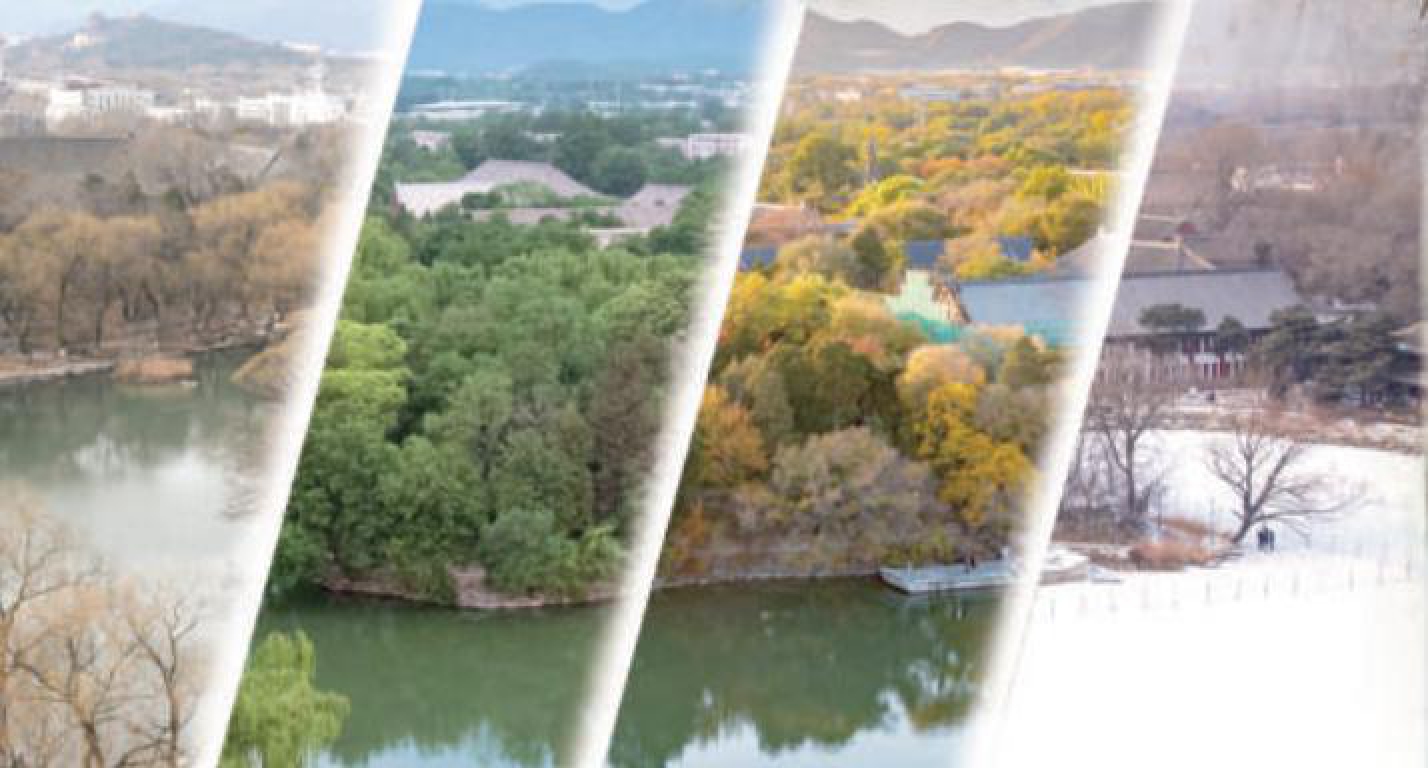

燕園四季 馬超攝

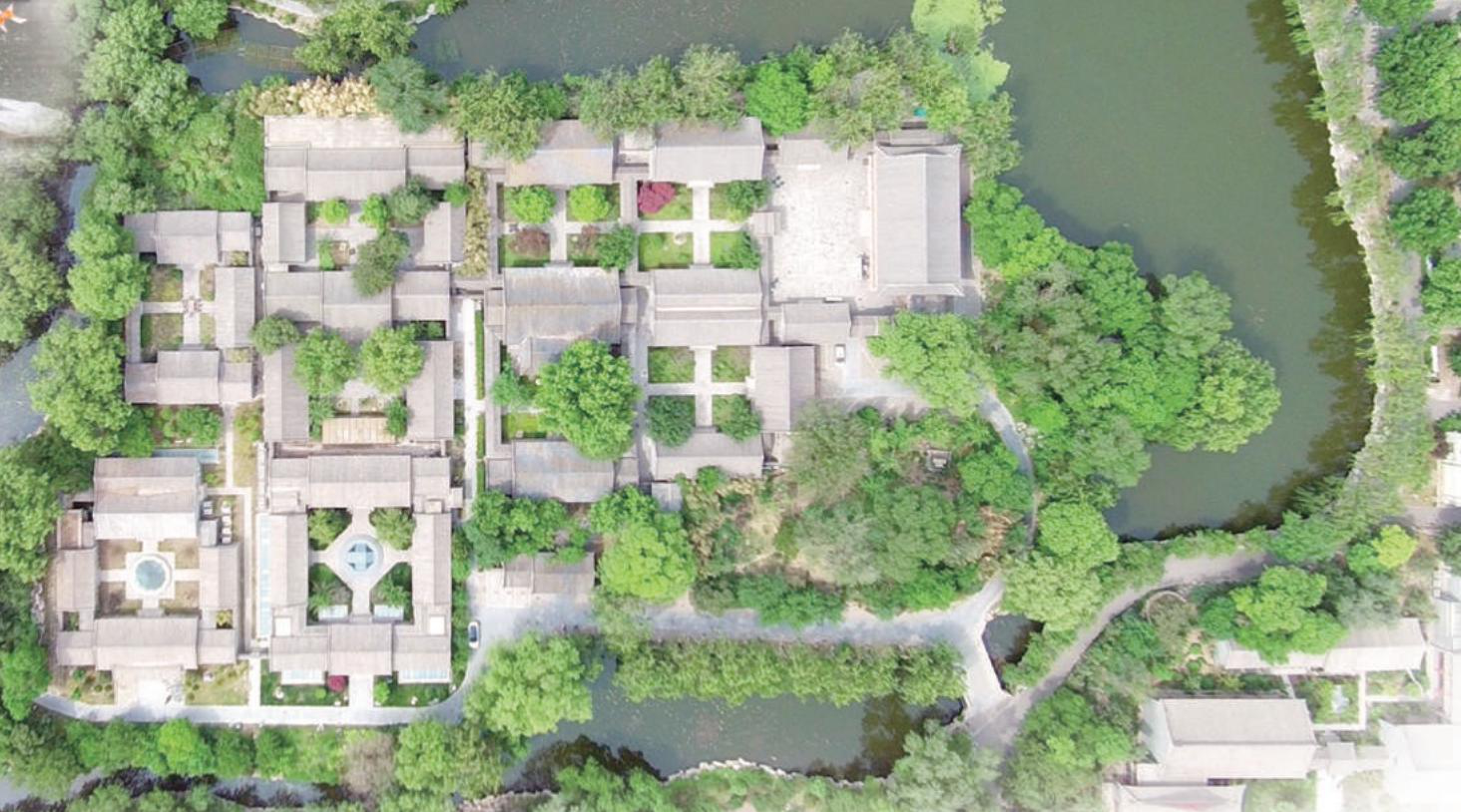

俯瞰燕園 馬超攝

晴好的秋日下午,穿行在北京大學校園,會直觀地感受到這裡植物種類繁多、色彩豐富、層次錯落有致。耳邊還時時傳來蟲鳴鳥叫,草地裏蜂飛蝶舞,到處生機勃勃。

您可能不知道,北大校園裏的高等植物超過600種,不但如此,在樹林深處,還“潛伏”著230多種鳥類,包括國家一級保護動物黃胸鹀、金雕,以及國家二級保護動物雀鷹、紅角鸮、鴛鴦等。此外,還有獸類11種、魚類26種、兩棲爬行類11種、蝴蝶27種、蜻蜓26種……

2021年9月27日,聯合國《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議(CBD COP15)的八大平行論壇之一的非政府組織平行論壇在昆明開幕。

為呈現全球範圍的生物多樣性保護成功模式和案例,展現非國家主體在生物多樣性保護領域的努力和決心,論壇上發佈了“生物多樣性100+全球典型案例”徵集活動入選名單,“北京大學校園自然保護小區”案例成功入選。

北大校園設立的保護小區,不僅是國內首個校園自然保護小區,也是北京市第一個自然保護小區。

生物多樣性監測堅持了18年

從圖書館東門花壇處出發,經過老生物樓,環繞未名湖,一路觀測記錄水杉、杜仲、七葉樹、地錦、海州常山、君遷子、黃櫨等植物……11月2日,北京大學學生綠色生命協會部分成員又踏上了每週2次的校園植物巡護與物候監測路線。

領隊劉雙祺是生命科學學院生態學專業大三學生。他從小就喜歡動物,愛看跟動物有關的科普讀物和紀錄片。開學報到前一天,劉雙祺第一次走進北大校園,沒走多久,就來到博雅塔下、未名湖邊。“喬木、灌木、草,有一種小森林的感覺,比較接近自然本來的樣子,很震撼。”劉雙祺説。

大一剛入學,他就加入了綠協。綠協在北大赫赫有名,不但是品牌社團,也是十佳社團,規模大、成員多、活動豐富多彩,每年光納新就有上百人。

因為表現積極,大一第一次參加物候監測時,劉雙祺就被領隊“抓到”了,綠協的核心成員找他談話,問他願不願意當骨幹。當上骨幹後,核心成員開始培養劉雙祺當植物和物候學監測的領隊,同時做鳥類監測。

這時劉雙祺才逐漸了解到,北大師生2003年就開始對校園內的生物多樣性進行監測。

2003年,北京大學生命科學學院北京大學自然保護與社會發展研究中心的王昊老師在他開設的“生態學研究方法與案例”研究生課程中,把校園實踐課程教授的生態學調查研究方法作為課程作業,參與課程學習的同學們正式開啟了北大校園生物多樣性監測記錄。

當時,中心在我國西南山地和青藏高原的各個自然保護區內長期從事生物多樣性保護研究工作,積累了大量數據、方法和研究實踐經驗的同時,也在關注城市內進行保護的話題。同年,城市與環境學院的劉鴻雁老師也不約而同地開始在校園裏開展常規的物候監測。

2004年,北京大學學生綠色生命協會在中心朱小健老師的指導下開始確立了校園鳥類調查監測、校園物候監測、校園水體生態監測等常規工作,並且納入到了社團日常活動中。期間,中心與綠協多次向學校建議在綠地建設和管理時儘量保留自然植被和野生動物棲息地,得到學校領導的積極反饋,中心負責人呂植教授被邀請加入校園規劃委員會。2009年以後,在北京大學自然保護與社會發展研究中心的幫助下,綠協開展了系統的校園鳥類監測和植物物候監測工作。

每週開展兩次鳥類監測、兩次植物和物候監測。

鳥類監測一次需要3個小時左右,時間是每週二、週五上午8點到11點,路線是西門-校園北部諸園-未名湖-靜園-燕南園。

植物和物候監測每次2個小時。通常會周中、週末各一次,一般安排在課少的下午3點到5點,監測小分隊少的時候五六人,多的時候二三十人。

植物巡護和物候監測路線有南北兩條。南線從圖書館東門出發,向南,到燕南園逛一圈再向北,到靜園逛一圈繼續向北,在未名湖區轉轉,最後到西門。北線也從圖書館東門出發,經過老生物樓,繞行到未名湖區,沿未名湖南岸、東岸轉一圈,最後也到西門。

以物候監測為例,一路上,領隊會帶領大家觀察植物,記錄物候狀態,比如開花、結果、長新芽了,以及如何識別植物物種、背後有什麼故事等。監測有兩方面的作用,一是做植物物種和物候的記錄,一是對參加的同學進行科普。

北大校園的物種如此豐富,領隊們記得住嗎?又如何做科普?“主要的能記住上百種吧,一個學期就能背下來。綠協有30多個領隊,遇到特別的東西,大家會在領隊群裏討論。”劉雙祺説。監測路上,領隊會挑選當季的比較明顯、容易觀測的物種進行講解。比如大家在古詩文中背誦過又沒見過的物種,有一定感情基礎,到了實地一看,很驚嘆,哇,原來它長這樣!

桑梓就是其中之一。桑梓是指桑樹和梓樹。北線走到老生物樓前面,就有梓樹,它的典型特徵是春季開花,淡黃色、鐘狀的花朵有深黃色條紋和紫色斑點,非常漂亮。還有荊棘,是兩種植物。荊是荊條,很有韌性但沒有刺兒,很多同學一聽很驚訝,但仔細一想,廉頗負荊請罪背著荊條,怎麼可能有刺兒呢?棘是酸棗,棘有刺兒,在未名湖南岸就能看到。還有《詩經》裏的“參差荇菜”,校園北邊的湖區就有很多荇菜。

“如果我們能夠讓大家把他們知道的故事、經驗跟植物聯繫起來,就能以此喚醒對自然的熱愛。”劉雙祺説。

師生共建自然保護小區

北大師生生物多樣性監測,依託于校園獨特的自然環境。

北京大學燕園校區秉承師法自然的中國傳統園林設計思想,保留了自然山水風貌,喬木-灌木-草本植被植物群落體系完整,水體類型豐富,未名湖區域幾乎微縮了東亞平原濕地景觀的所有類型,從而保存了中國華北平原地區的原生生物多樣性。同時,北大還是中國東部鳥類遷徙路線上很多遷飛鳥類的歇腳點,而且隨著我國東部城市化程度迅速提高,這樣的歇腳點愈加珍貴。

與此同時,隨著國際國內生物多樣性保護學科和業界不斷認識到當地社區和傳統知識、傳統文化對保護的重要作用,社區保護作為官方的自然保護區機制的重要補充不斷受到重視,國內涌現出一批由本地居民、村集體等主導建立的自然保護小區。

作為社區保護機制的研究者和實踐者,2016年,由呂植教授牽頭,北京大學自然保護與社會發展研究中心正式推動北大燕園校區成立“由師生和校內相關職能部門共同參與管理組織”的自然保護小區。

“通過長期的科研監測與研究,我們發現燕園校區擁有極其豐富的生物多樣性,可以稱為華北平原原生生物多樣性的庇護所,而師生長期對校園生物多樣性的保護,積累了大量城市綠地管理的經驗,堪稱城市綠地生物多樣性保護和管理的典範。”中心老師張曉川説。

經過2年的全面調研、保護管理計劃制定和反復論證,2018年9月18日,北大校長辦公會審議批准建立燕園自然保護小區。

北大校園自然保護小區重點保護區域面積約為42.5公頃,涵蓋未名湖區、勺海、西門魚池、鳴鶴園、紅湖、鏡春園、朗潤園、燕南園和西門外蔚秀園的水域和次生林,其中部分區域會停止清理枯木、落葉,不打除草劑或農藥。

保護小區的工作主要包括三部分:校園生物多樣性監測、校園遊憩管理和校園生物多樣性管理。校園生物多樣性監測包含定點、樣方監測與樣線監測。校園遊憩管理則通過設置展示牌、定期巡護等措施,宣傳生物多樣性保護,降低遊憩對校園生物多樣性造成的干擾。校園生物多樣性管理則以分區管理的方式進行,將小區劃分為4個區域:生物多樣性保育區、重要物種棲息空間、水體和園林景觀區。

什麼是“自然保護小區”?

自然保護小區是在人口密集、經濟社會活動頻繁的地區進行生物多樣性保護的重要手段,通過精細管理和對人為活動的合理控制來維持生物多樣性。由於不是依靠隔離人與自然,而是協調人與自然的關係來進行保護,小區的普適性更強,也能讓更多人參與其中,拉近自然保護與現實生活的距離。參與是自然保護小區最大的特色。

“‘自然保護小區’和‘自然保護區’一字之差,但緣由和治理有根本不同。”張曉川解釋。我國的自然保護地體系很長時間以來是以“自然保護區”為主體的,而自然保護區實行的是國家或地方政府依法對有保護價值的陸地和水體進行特殊保護和管理的制度,是一種嚴格限制甚至完全禁止個人和集體對土地和自然資源利用的保護模式。

“自然保護小區實施的是一種在有保護價值的地區,由本地居民和社區自發提出並自我管理的自然保護機制。”張曉川説,這個概念落到北大的燕園校區,就變成了校園內的師生——也就是北大的原住民自發組織、自我管理,在校園的管理者批准下進行自然保護的狀態。

留住中華蜜蜂北京雨燕

未名湖北岸,藝術學院樓前的一片空地中間有一棵老槐樹。最近,樹下立起了一塊牌子,上面貼了一個告示,標題寫著“保護燕園裏的中華蜜蜂”。

文裏詳細介紹:“中華蜜蜂是我國最重要的本土傳粉昆蟲之一,由於氣候變化、棲息地喪失、殺蟲劑和農藥的濫用,以及外來物種的入侵,中華蜜蜂種群數量急劇下降。近100年來,中華蜜蜂的分佈區域縮小了70%以上,種群數量減少了40%以上。對中華蜜蜂的保護迫在眉睫……這棵槐樹上生活著一群中華蜜蜂,它們是山桃、國槐、毛櫻桃、荊條、甘菊等校園植物的傳粉者,請大家保持距離,保護自己也保護它們,為燕園裏的中華蜜蜂留下一個自由生活的空間。”

這是怎麼回事呢?原來,園林工人誤把樹上的蜜蜂巢穴識別為病害,要把它們清除。被中心和綠協的師生們知道後,大家趕緊阻止,並立下牌子,讓更多人知道。

從師生開始自我組織開展自然保護工作起,燕園自然保護小區就已經事實上開始運轉了。但光有監測遠遠不夠,因為日常管護工作與生物多樣性保護之間會有衝突,所以還要與學校的管理部門溝通協作,促成保護行動的實施。

在劉雙祺的記憶裏,就有個別遺憾的小故事。比如植物學老師在校園裏監測到了一種少見的草質藤本植物北馬兜鈴,轉眼被園林工人當雜草清掉了。為了追求草坪的整齊劃一,旋覆花等一些從草坪裏冒出來的蜜源植物在花期被拔掉了,昆蟲失去了蜜源。北大校園曾觀測到一種貓頭鷹北鷹鸮,在北大校園的繁殖非常穩定。結果,園林工人把那棵它們築巢的樹修剪了,北鷹鸮從此從北大校園消失了。

作為發起者,北京大學自然保護與社會發展研究中心與學校的管理部門互動,不斷提出管理要求,明確了自然保育區,並對水體、林地、大喬木等重要物種棲息空間制定了細緻的、有別於一般城市綠地管理方法的措施。以呂植教授為首的師生利用監測收集的數據及其科學分析,積極向管理部門建言獻策。

一個成功的例子是2019年前後對校園夜間照明的建議。當時,北大校友為校園捐建了智慧照明系統,在許多中式大屋檐下裝上了燈。這些明亮的燈光會影響到一種特別的鳥兒——北京雨燕的繁殖。

“北京雨燕是普通樓燕的一個亞種。用北京來命名的物種不太多,這個鳥完全可以成為北京生物多樣性保護中的一個亮點。”張曉川介紹。

北京雨燕是長途遷飛的候鳥,每年4-7月會來北京繁殖,秋天還沒到就飛去非洲南部了,中式古建屋檐下那些榫卯結構形成的狹窄空間是它們喜歡築巢的地方。

“我們監測發現雨燕每年都會在北大近10座古建築或倣古建築的屋檐下面築巢。作為學校規劃委員會成員,呂植教授就向管理部門反映了夜間照明的危害,不但會影響雨燕營巢育雛,對其它夜行性鳥類也會有干擾,建議只在重大節日的時候開一下燈就好了。”張曉川介紹。

呂植的意見被採納。所以北大校園的部分照明只會在每年的節日和校慶等重要的日子打開。

劉雙祺也看到過令人欣喜的例子。比如,北大校史館外側有玻璃護欄,經常有鳥兒撞死撞傷。為此,師生們建言獻策,最後,校史館在玻璃護欄附近安裝了驅鳥器,鳥就不會靠近了,避免了死傷。

一個由師生與管理部門共同參與的保護小區管理機制正在實踐中成型。 (北京日報 記者 于麗爽 製圖/焦劍)

專家觀點

類似北大保護小區這樣的機制,是讓“原住民”們做本土生物多樣性的主人的一個非常值得推廣的範例,北京完全可以有更多高校校園、居民小區、商業附屬綠地等建立屬於自己的保護小區,由使用者參與到生物多樣性保護與管理的工作中來。

北大保護小區的目標不只是將北大建成生態最好的校園,更重要的是,這座擁有5萬多人學習工作的校園也為城市化進程中如何實現人與自然和諧相處提供了可推廣的模式,已經有許多校友參考北大校園的經驗,向城市園林綠化管理部門提出了建議,並且在多個城市綠地進行了生物多樣性保護實踐。

——北京大學生命科學學院教授,北京大學自然保護與社會發展研究中心執行主任呂植

目前,放眼全北京乃至全國的城市生物多樣性保護工作,最大的問題之一還是本底信息缺乏,並且缺乏像北大師生這樣的“生物多樣性利益相關方”能夠覆蓋到全部值得保護的生物物種及其棲息地。

而在北大,目前有陳煒老師從2011年起連續10年帶領一屆又一屆學生開展調查監測工作,一邊調查一邊及時發現對受保護的動植物棲息地産生重大威脅的行為和措施並展開保護。希望在海淀區、北京市甚至全國的各大具有豐富生物多樣性的大城市,都能有一批“公民科學家”長期從事這樣的工作。

其實在大城市,這樣的自然觀察愛好者不在少數,掌握的物種分佈信息和自然觀察的專業知識對已有的官方記錄和學術研究是非常好的補充,有好的機會、好的政策就能把他們調動、組織起來,形成一支強大的民間保護隊伍。

我們希望在校園保護小區裏嘗試一套新的、不僅僅考慮人居綠地的安全美觀等基本需求,同時考慮生物多樣性保護目標的綠地養護管理措施,進而推動國家和各城市現行的綠地管理政策能夠對生物多樣性有所考慮。也希望海淀區其他類型的綠地,如區屬公園、水岸綠道、小區綠地、商業附屬綠地、防護綠地等能建立一些自然綠地或成為“留野”的試點,不僅保護更多的生物多樣性,也讓居民從自然中獲得教育和健康的享受,逐漸習慣與野生動物共享綠地空間。

——北京大學自然保護與社會發展研究中心研究助理張曉川