序言

作為悠久歷史的古都,京都歷經千年滄桑,歷史和文化在時間的積澱、交融中,得以完整地傳承與保存下來。這些古建築中精華中的精華,則主要集中在現代京都市中軸線——崛川通與烏丸通兩條主幹道的兩側。

一、京都中軸線的發展

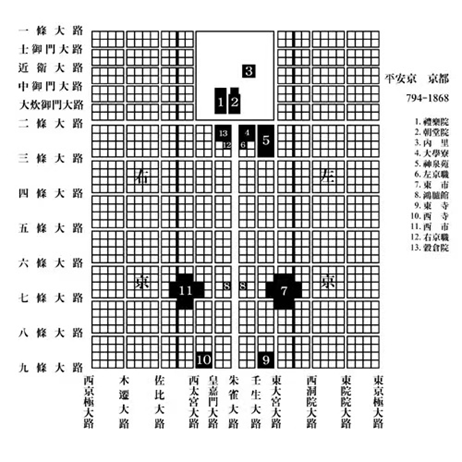

平安京古城:以“唐長安城”為模板的朱雀大街

在日本奈良時代末期(西元8世紀),桓武天皇為了擺脫佛教僧侶對朝廷運行的影響,決定將首都從平城京遷往長岡京,後不到十年又遷往平安京。從此一直到1868年,日本名義上的首都一直為平安京,即如今的京都市。和世界上其他國家的首都相對比,京都可以説是作為首都時間最長的城市之一。

桓武天皇像(圖片來源:角度網)

歷史上的平安京的設計者和築城的實際指揮者是平安時代初期的重臣和氣清麻呂。在設計平安京時,和氣清麻呂不可避免地受到了對岸中國的影響。此時中國正處於唐王朝的統治之下,其強盛的國力主導了這一時期東亞地區的國際關係,其文化審美等要素不可避免地獲得了周邊國家的膺服,因此,整個平安京在設計之初舊完全效倣了唐長安城。

和唐長安城一樣,平安京也做到了坊市功能區分明、街道筆直整齊劃一的棋盤形佈局。同樣的,正如唐長安城有一條朱雀大街作為中軸線貫穿城市南北,平安京也設置了一條朱雀大街作為中軸線。

平安京恢復圖(圖片來源:知乎)

當首都遷往平安京後,天皇家和長期把持朝政的藤原氏矛盾加劇,天皇選擇主動退位,離開平安京以上皇或法皇的名義執掌大權。在這一時期,權力中樞向平安京外轉移,平安京的城市面積雖然有所擴大,但平安京總體並未有較大的改變。

後平安京多次被戰亂所摧毀,城市一度十室九空,直到足利尊氏的室町幕府建立,重建的京都才恢復了作為日本首都的基本面貌。時至今日,京都市遠非當初平安京古城的模樣,但無論如何京都都保存了當初平安京的肌理。

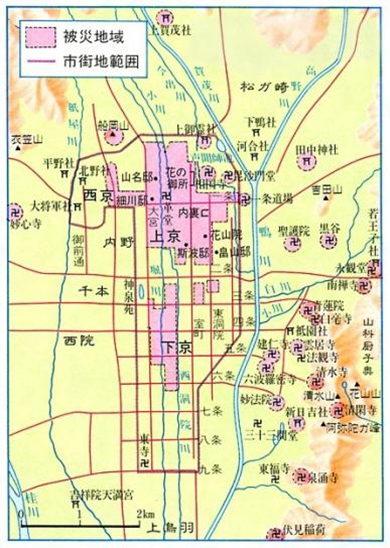

現代京都:取代朱雀大街的平行主幹道

因為此前平安京被焚燬,作為城市主幹道與中軸線的朱雀大街也自然蕩然無存。在室町時代,因為平安京總體東移,重建的京都規模大大縮小,幕府將其分為上京和下京兩個部分,同時將兩條主幹道取代過去的朱雀大街,這其中就包括現在的崛川通。後來的應仁之亂與戰國時代的戰亂再次破壞京都的城市格局。直到豐臣秀吉統一日本時,京都才重新恢復其平安時代的規模。

室町時代的京都城(圖片來源:知乎)

豐臣秀吉和日後的德川幕府在建設京都時,更重視恢復、修建並擴寬南北走向的街道,南北向街道不斷地擴寬。其中一條原本並不起眼的小路——烏丸通與原本的大路崛川通一起,伴隨著日本城市發展成為了現代京都的中軸線。

豐臣秀吉所築的安土桃山城(圖片來源:京都市旅遊指南官網)

隨著1868年倒幕運動的勝利,雖然明治政府將政府機構遷往東京,但保留天皇禦所的京都依然是日本的陪都。明治維新後日本經濟騰飛,城市化進程加快,京都作為當時日本第三大城市也不例外的登上了城市化的快車道。1921年京都更制定了自己的城市規劃計劃,使得古老的京都在現代的城市規劃下保證了古都風貌不被破壞。京都在上世紀三十年代就開始著手對古建築進行保護,並在二戰後率先開始將環保理念納入到城市發展當中。例如,為了避免古城道路脈絡在城市現代化過程中不被損害,京都在2020年著手進行“步行城市”建設,也就是將一些道路規劃為步行道。

步行都市京都網頁主頁(圖片來源:歩くまち京都)

二、南北延伸的中軸線

深埋于城市深處的京都中軸線

京都的城市發展既不是中心-週邊擴散式的,也不是多中心式的,而是向南北延伸的,所以對於京都城市發展而言,雖然崛川通與烏丸通起到了為京都城市中軸線定位的作用,但崛川通和烏丸通本身並不具備任何文化符號的意義,它們作為京都兩條最重要的主幹道(國道1號和國道24號)僅僅是京都連結大阪、東京與奈良、和歌山的交通樞紐。

昭和20年(1945年)的烏丸通(圖片來源:維基百科)

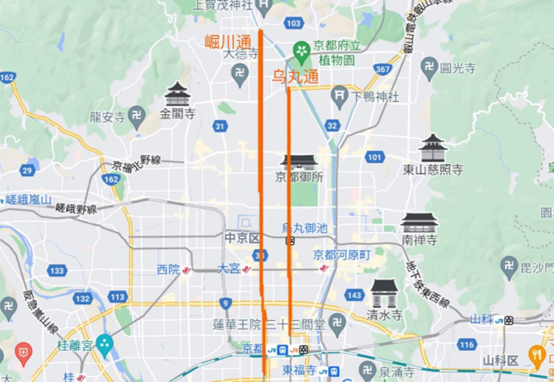

因此,和北京的天安門-亞運村中軸線以及巴黎的香榭麗舍大街中軸線等世界著名的城市中軸線不同,京都的中軸線是更加“隱晦”的。京都的城市中軸線深深的根植城市歷史文化的之下,換而言之,京都大多數著名的歷史建築都圍繞在崛川通和烏丸通兩側,如果將崛川通和烏丸通比作京都城市中軸線的主幹的話,現代京都所有南北走向的街道都是京都城市中軸線的“根須”。

現在的京都市:左為崛川通,右為烏丸通(圖片來源:谷歌地圖)

三、京都古建築

京都古跡豐富多樣,風光宜人唯美,是世界上聞名遐邇的風景名勝區,截止至目前,在日本京都府轄區內已有三項(古都京都、紀伊山脈以及平泉町)被聯合國教科文組織列為世界遺産。其中,“古都京都”世界遺産在京都市內包括十七處文化古跡,這十七處古跡在地理方位上都在崛川通-烏丸通一線。

在最北端是舉世聞名的鹿苑寺,它最有名的別稱是“金閣寺”。鹿苑寺的寺院名稱源自室町幕府第三代將軍足利義滿出家後的法號“鹿苑院殿”,這裡曾經是他去世後所在北山山莊。而“金閣寺”名稱的由來,則是因為寺院內的舍利殿的二、三層被金箔完全包裹住。昭和4年(1929 年),金閣被日本政府認定為國寶。從遠處看,金碧輝煌的舍利殿格外神聖莊嚴,水面映襯出的倒影與遠處的層層山巒的加入又使整個畫面顯得格外的清凈而玄妙。

再向南是二條城。二條城又被稱為二條禦所,是幕府將軍再京都的行在。源平合戰後,日本的國家大權從公家的朝廷轉移到武家的幕府手中。二條城則興建於1569年,後經豐臣秀吉和歷代德川家的將軍的擴建,形成了如今的規模。二條城作為將軍再京都的行在,也就自然而然地取代了天皇禦所成為了日本事實上的權力中樞。二條城內的國寶是二之丸禦殿,二之丸禦殿恢弘氣派,其風格為倣唐式。歷史上將軍的權力要遠大於天皇,這裡的豪華和天皇禦所的狹仄幽暗也形成了鮮明的對比。

鹿苑寺(圖片來源:京都市旅遊指南官網)

二條城(圖片來源:維基百科)

二條城的南方則是東寺。東寺的歷史可以追溯到平安京築城之日,其修建的目的則是天皇希望再次祈求國家安寧,並以此鎮守天下。東寺內的五重塔高達56.4米,是日本史上最高的一座古塔。現存古塔雖然是江戶時代的重建物,但其儘量地保證了原本的規模和樣式。從遠處看,整座塔宏偉壯觀,極具穩重與安寧之感。如今,東寺的五重塔更是京都市的重要地標與象徵之一。

東寺五重塔(圖片來源:維基百科)

祗園位於城市東側。如果説禦所和寺院象徵著京都莊嚴肅穆的一面,祇園就是京都活潑俏皮的一面。這裡是京都最大的藝伎與歌舞伎區,展現了京都無與倫比的城市市井風情。與之呈鮮明對比的是一街之隔的八坂神社。八坂神社同樣是日本關西地區歷史最悠久的神社之一,這裡祭祀著日本神道教中的神祗。和其他寺廟不同,神社中的小吃、工藝品店舖使得這裡充滿了煙火氣。

祇園(圖片來源:京都市旅遊指南官網)

在烏丸通最南端的東南側是始建於8世紀的古老的伏見稻荷大社。伏見稻荷大社供奉的是神道教中的稻荷神,這些神祗保祐的是農業、商業和交通。這裡所有建築都是鮮明的朱紅色,象徵著秋天的大豐收。最為著名的建築是神社後面密集的千本鳥居,其可以追溯到豐臣秀吉于1589年供奉的大鳥居,從千本鳥居拾階而上,可以登上稻荷山的山頂,一覽京都城市風光。

伏見稻荷大社內的千本鳥居(圖片來源:谷歌圖片)

參考文獻

[1] 范躍虹,李紫妍,賴奕堆,張慶寧. 古都景觀視線通廊保護方法研究——以京都為例[C]//面向高品質發展的空間治理——2020中國城市規劃年會論文集(09城市文化遺傳保護).,2021:1367-1377.

[2] 毛海虓,商靜,張毅.日本京都市步行城市建設經驗與啟示[J].城市交通,2020,18(02):83-91.

[3] 萬振.日本文化名城 京都[J].當代世界,2003(08):47-48.

[4] Wikipedia. Kyoto[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto.[12/10/2021].