- 重慶市高法院發佈近年重慶消費者權益保護典型案例

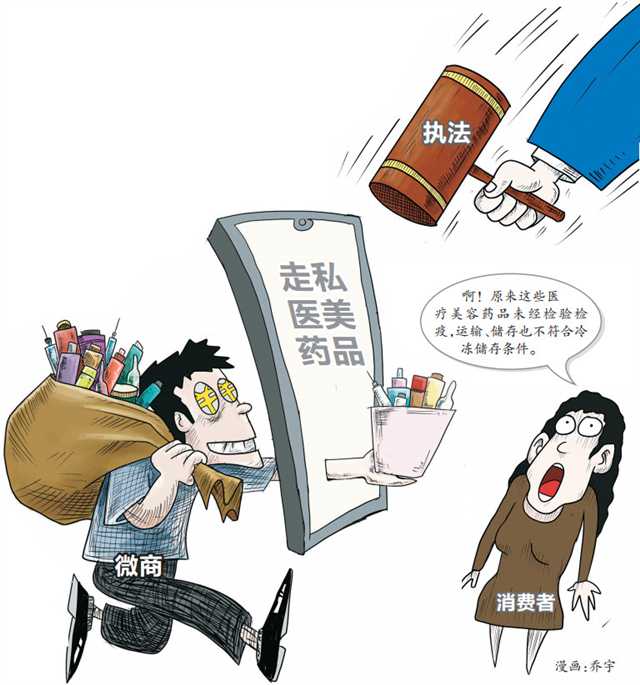

原標題:朋友圈銷售走私醫美藥品被判刑 重慶市高法院發佈近年重慶消費者權益保護典型案例

重慶日報訊 (首席記者 黃喬)朋友圈銷售走私醫美藥;約定“送貨上門”卻不履行……“3·15”國際消費者權益保護日,為進一步提升生産經營者的責任意識以及廣大消費者的維權意識,市高法院發佈了近年來重慶法院審結的消費者權益保護典型案例。

網購平臺和商家

未按約定履行送貨義務

承擔違約責任

2019年5月,羅某通過手機在北京某電子商務有限公司的網絡購物平臺購買了由啟東市某商貿有限公司銷售的2件碳酸汽水並支付了貨款及運費,同時在訂單中約定了收件人和收貨地點。

之後,啟東市某商貿有限公司委託第三方物流公司進行運輸和配送。貨物送到了收件人所在鄉鎮,但快遞公司並未直接送到指定收貨地點,而是電話聯繫收件人要求到代理點自取,羅某和收件人明確表示不同意。

原來,羅某指定的收件人是羅某長輩,年老體弱,故羅某要求將貨物送到指定收貨地點。隨後,羅某通過網絡購物平臺先後聯繫了啟東市某商貿有限公司和網絡購物平臺客服人員,但客服人員均表示因快遞公司原因不能配送至指定地點,要求羅某取消訂單並同意退貨退款,但羅某拒絕接受。

法院審理認為,本案中,因羅某指定的收件人年老體弱,無力搬運大件及較重貨物,羅某遂在網絡交易平台中與啟東市某商貿有限公司約定“送貨上門”並支付較高運費。網絡平臺公司在羅某聯繫其客服人員要求解決配送問題後,沒有採取措施督促啟東市某商貿有限公司履行配送貨物至指定地點。二被告的行為均構成違約。遂判令二被告繼續履行與羅某形成的網絡購物合同義務,于判決生效後十五日內將羅某購買的産品運輸配送至訂單載明的收貨地址。

法官釋法》》

在日常生活中,網購消費者往往在貨物較為大件、搬運不易或者消費者及指定收件人自身不便自取情形下與銷售者約定“送貨上門”。雙方一旦約定生效,消費者在支付相應運費後,銷售者即應依約將貨物運至消費者指定地點。銷售者能履行“送貨上門”義務而不完全履行的,屬於侵犯消費者合法權益的違約行為,應承擔違約責任,網絡交易平臺公司未盡到自己義務的,亦應承擔相應的民事責任。

銷售走私醫美藥品

損害社會公共利益

賠禮道歉並判刑

2016年3月至2018年1月,何某聯繫韓國上家購買“瑪利亞”等品牌玻尿酸和“紐諾適”等品牌肉毒桿菌,通過走私方式運入國內,並快遞至重慶。

在此期間,何某、丁某甲、丁某乙和王某明知這些醫療美容藥品未經我國批准,且未按要求進行冷鏈運輸、儲存,但為謀取利益,仍通過微信朋友圈等方式對外公開銷售。

2019年6月,潼南區人民法院認定上述四人構成銷售假藥罪,對其判處有期徒刑。市人民檢察院第一分院在履職中發現本案線索,認為何某等人的行為嚴重損害眾多消費者的生命健康權,應承擔侵權責任,特提起公益訴訟,請求判令何某等人依法向社會公眾賠禮道歉;並將已銷售的假藥召回,在全國公開發行的媒體上刊登聲明警示消費者停止使用涉案産品。現何某等人已按照調解協議履行了賠禮道歉及發佈産品警示等義務。

法官釋法》》

本案是涉醫療美容藥品的侵犯消費者權益公益訴訟案件。涉案醫療美容産品未經檢驗檢疫,其運輸、儲存也不符合冷凍儲存條件,進入國內後流向各省市,社會危害性大。被告除承擔刑事責任外,還應對損害眾多消費者合法權益的行為承擔民事責任。

網絡經營者

虛假宣傳誤導消費者

承擔懲罰性賠償責任

2019年11月11日,孫某某通過某網絡購物平臺向某科技有限公司購買智慧門鎖一把,並於同日支付全部貨款。某科技有限公司在其網站中宣傳其銷售的門鎖具有“門鎖信息實時掌控”“微信生成臨時密碼”等功能。

孫某某在安裝涉案門鎖後,發現該門鎖並不具備以上功能。經過溝通,某科技有限公司才告知該門鎖不具備其宣傳的功能。並且,某科技有限公司交付的涉案門鎖與孫某某網絡訂單購買門鎖品牌並不一致。

法院審理認為,本案中,孫某某基於生活需要期望購買一款具備遠程控制的智慧門鎖,而某科技有限公司提供的涉案門鎖並不具備原告所期待的功能。另通過孫某某提供的實物照片及下單截圖可以看出,某科技有限公司銷售給孫某某的涉案門鎖與孫某某下單購買門鎖品牌並不一致。故而,某科技有限公司對涉案門鎖的宣傳已然構成引人誤解的虛假宣傳。孫某某為生活消費需要購買商品,其作為消費者的合法權益應受保護。遂根據《消費者權益保護法》第五十五條的規定,判決某科技有限公司退還貨款並按貨款三倍支付賠償金。

法官釋法》》

本案中,某科技有限公司的虛假宣傳行為已然達到“引人誤解”的程度。現實生活中與本案類似的情形並不鮮見,網購貨物實物品質、功能、效果與宣傳相差甚遠等“貨不對板”情形時有發生,依法認定經營者虛假或者引人誤解的宣傳行為構成欺詐,讓網絡經營者承擔欺詐的法律後果,有利於充分保護消費者的合法權益,凈化網絡購物市場。