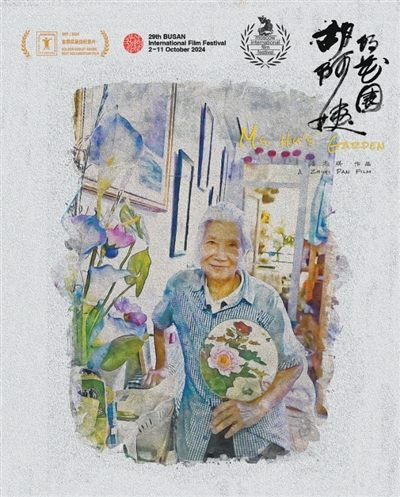

紀錄片《胡阿姨的花園》海報。片方供圖

紀錄片《中華白海豚》海報。片方供圖

看過紀錄電影《您的聲音》的你,很難忽略這組數字——北京市2100多萬常住人口,1700多名話務員24小時三班輪換,每天接聽6萬多通電話。你一定也會記得話務員劉緩開解年輕同事的那句話:我們就是話務員,很平凡,但我們為這座城市盡了一份力。

第四屆華語紀錄電影大會推優盛典上,劉緩以及另外5位來自不同崗位的普通人走上舞臺。他們是話務員、電焊工、粵劇老師、熊貓飼養員、90後新農人、非遺傳承人,是為生活努力奔跑的普通人,也是一部部紀錄電影的主角和觀眾。他們從日常生活走上大銀幕,紀實影像沉澱了他們的人生況味。

由中央新聞紀錄電影製片廠(集團)、中國電影家協會、珠海市委宣傳部主辦的第四屆華語紀錄電影大會前不久落幕,《山河為證》《您的聲音》《父輩的天空》《她是紅線女》《胡阿姨的花園》《光語者:獨步南極》等23部作品被“國家影像典藏工程”永久收藏,中國電影資料館等3家機構獲年度特別貢獻紀錄電影機構。紀錄電影這本“國家相冊”,新添了2025年度記憶。透過本屆大會的若干瞬間和創作者的感悟,我們更直觀地感受到,紀錄電影該怎樣典藏經過時間淬煉的人生與故事,在AI時代守護真實的溫度。

珠海北山古村,近200年曆史的楊氏大宗祠裏光影流轉,現代影像與古建景觀構成了有意味的“對話”。中國傳媒大學新聞傳播學部副學部長、中國紀錄片研究中心主任何蘇六發佈《2025中國紀錄電影年度報告》,將年度基調定義為“慢是一種力量,真是一種抵達”。

根據何蘇六研究團隊的統計,今年截至10月21日,有22部紀錄電影公映,平均製作週期6.3年。在這樣一個技術不斷解放生産力、AI可以“一鍵生成”的影像時代,眾多紀錄電影創作者依然在用漫長守候換取故事自然而然的“開花結果”。《新三峽》見證了紀錄片導演楊書華歷時30年的跟蹤拍攝;《胡阿姨的花園》導演潘志琪歷時9年,陪伴式記錄一位平凡老人的日常;《日暮·歸鄉》導演楊正濃用8年時光,濃縮多位日夜思念、渴望歸鄉的台灣老兵的深情託付……“當演算法洪流沖刷視覺,紀錄電影以數年跟拍、10餘年守候的慢節奏,為‘真實’守住防線。”何蘇六感慨地説,對時間的尊重構成紀錄電影最珍貴的品質,也成為觀眾重新信任影像的入口,在“慢”與“真”中,積累起撼動人心的力量。

真實,的確是本屆大會上的熱詞。人們反復提到“真實”二字的背後,有AI等新技術帶來的挑戰與思考,也有對紀錄電影創作規律、審美範式的守成與創新。

珠海香山場大廈夢劇場裏,展映影片《中華白海豚》深深吸引觀眾尤其是孩子們的目光。白海豚每一次躍出海面的驚艷瞬間,它們眼神中的靈動、皮膚的紋理,甚至是呼吸時水珠的飛濺,都讓觀眾仿佛置身伶仃洋上顛簸的漁船,與白海豚“面對面”。而如此真實的沉浸感,也來自影片導演閆東及其團隊歷經6年的追蹤。為了讓更多人看見人與自然和諧共生的中國式現代化之美,他們一次又一次遠航,以時光為筆,蘸著南海的浪與光不斷打磨。在中國科學院、中國野生動物保護協會水生野生動物保護分會、珠江口中華白海豚國家級自然保護區、中山大學等多家科研機構和高校的支持下,他們的足跡遠至美國、瑞典、英國、泰國,完成上百次海上拍攝,總航程超過3600海裏。回憶起連續16天海上守候的經歷,主創人員感慨萬千:“在靜謐的夜晚,甚至能清晰地聽見白海豚浮出水面換氣的‘哧哧’聲,那種與自然融為一體的體驗,讓我們領悟紀錄片創作的真諦。”

“真實一定是紀錄片最內核的價值。”導演陳慶在大會“焦點對話”環節中分享,自己回首經典之作看到了“工夫在詩外”,內容背後的表達“讓螢幕內外無限連接,打動了觀眾,讓創作者也得到滋養”。“快”與“短”在當下如此流行,花這麼久的時間做一部紀錄片意義何在,誰會看,觀眾在哪?陳慶曾不被理解。今年6月,她的作品《鄔達克》在第三十屆上海電視節期間展映。與觀眾的交流讓她感悟:不論故事片還是紀錄片,讓你發笑、落淚、難過的原因,永遠是故事中某一個與你生命體驗重合的瞬間,“除了用時間去沉澱人生經驗,拍攝沒有訣竅。”

“真實是紀錄電影與觀眾的一份契約。”也是在大會“焦點對話”環節上,中國電影家協會電影數字製作工作委員會會長江海洋談道,從遙遠的石器時代到如今的人工智能時代,工具的變革一直在推動人類文明的進步,“我們不必擔心機器變得越來越聰明,但要警惕人類像機器那樣生活。”他提示,在擁抱AI的同時,不妨思考過度使用AI可能會失去什麼。紀錄片有可能失去真實的表達,藝術創作也有可能因為追求方便,而失去了藝術之美。

1895年12月28日,巴黎的一間咖啡館,盧米埃爾兄弟的《火車進站》讓觀眾驚呼墻上的影子活了。130年前,紀實影像書寫了世界電影史的開篇,這列駛入銀幕的火車,載著人類駛向光影新紀元。如今,電影再次與科技正面遭遇。在2025年國産紀錄電影的高光時刻裏,我們看到了詩意的表達、技術的賦能,看到了“笨功夫”為影像注入情感重量,眾多普通人的故事為我們的精神世界注入滿園春色。這一切讓我們更加確信,唯有真實的經過時間釀造的故事最能直擊人心,賦予我們前行的力量。(任姍姍 賀林平)