- 福建羅源灣:逐夢深藍 向海圖強

原標題:羅源灣:逐夢深藍 向海圖強

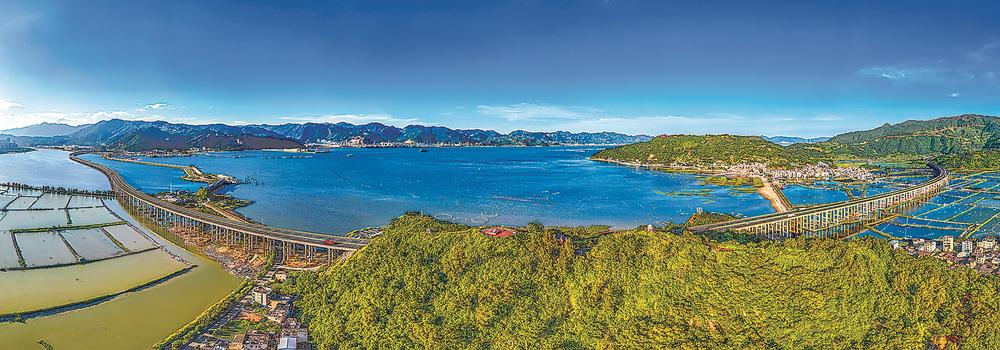

秀美羅源灣 遊永健 攝

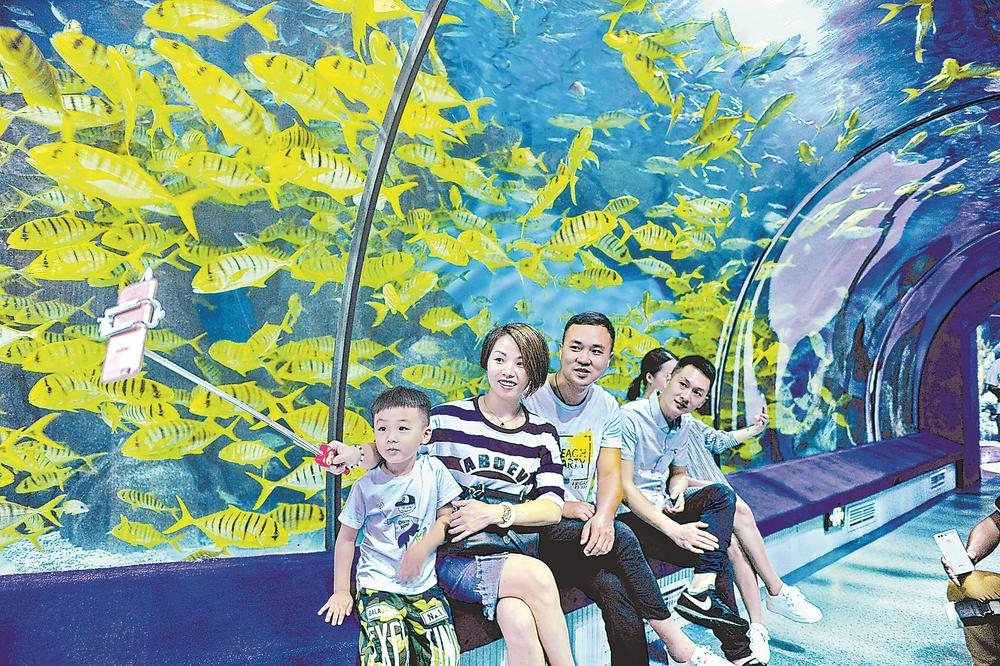

遊客體驗羅源灣海洋世界海洋館。 劉其燚 攝

羅源灣港口貨運繁忙。 遊永健 攝

遊客參觀松山圍墾展示館。 劉其燚 攝

日前,位於羅源灣開發區的羅源閩光正式開工建設年産130萬噸高速線材生産線項目,投産後年新增産值約60億元,為羅源鋼鐵産業轉型升級、綠色發展注入新動能。

地處福州沿海發展軸北翼發展區的羅源,因境內羅江分流三支,同出一源,故名羅源,自後唐長興四年(933年)建縣迄今已有1000多年曆史。鑲嵌在東海之濱的羅源灣,是大海賦予羅源的美麗饋贈。羅源灣口小腹大,狀似葫蘆,故而風平浪靜,素有“閩東夏威夷”之稱。這裡天然水深10米以上,最深處達70余米,10萬噸級乃至30萬噸級的船舶都可自由出入,南岸屬連江縣,北岸屬羅源縣,是福建省六大天然深水良港之一,也是福建省“兩集兩散兩液”的“兩散”核心發展區之一。2014年,羅源灣港區一類口岸開放獲得國務院批復。

在這片遍佈奇跡的縣域上,山與海緊密相擁,千年文明一脈相承,孕育了絢爛多彩的歷史文化。萬頃碧波滾滾向前,羅源人以風為筆、蘸海作墨,昂揚在東海之濱,綻放最美姿態。

深水良港 海運門戶

坐擁天然深水良港的羅源灣,自古就是海上絲綢之路的重要港口。因海而興,通聯五洲。曾幾何時,一艘艘船隻滿載著瓷器和細鹽,從小小的港灣駛向全國沿海各地,乃至南洋、阿拉伯和歐洲等地區。南宋地理總志《輿地紀勝》載“常有蕃舶入羅源港寄碇”。

南宋時期的福州分佈著諸多窯場,其中就包括羅源松山鎮八井村的碗窯裏村窯址。一些船商和官吏看中羅源灣的海運能力,利用碗窯裏豐富的高嶺土資源,聘請浙江台州瓷工製造瓷器,通過海路出口南洋、阿拉伯和歐洲等地區。其中,敞口偏綠色青瓷淺碗尤受歡迎。羅源縣委地方誌委員會原主任吳順良介紹,八井村碗窯裏窯址發現的宋代瓷片標本有青瓷、青白瓷及黑瓷等。清代標本所佔比重很大,器物以青花碗居多。

羅源灣港口的興盛,讓羅源窯生産在明代達到巔峰,碗窯裏的制瓷業盛況空前,燈模山、對面山、平蓋山的山坡上瓷窯林立;碗窯裏,工棚、倉庫、住宅鱗次櫛比、夾道而立,形成約一里長的街。來自江西景德鎮、閩清等地的制瓷工人會集於此,從事瓷器燒制。燒制的青白色的小瓷碗、花瓶、燈架等裝箱,通過人工肩運到達深港道頭裝船運到國內外。

除了窯,羅源灣另一久負盛名的遠銷産品當屬鹽。羅源鑒江曾是福建十大鹽場之一,當地傳統的“鹽田灌海水”曬鹽法以及古老的“淋鹵”制鹽法久負盛名。鑒江村民發明瞭淋鹵制鹽法,即先刮海灘上的表土,曬乾後置竹簍內杵成窩狀,再灌水浸泡,取滲透滴瀝的滷水于鐵鍋內煎成結晶體,又因為鹽的結晶體小于海水直接曬乾的曬鹽、湖鹽和礦鹽,故又稱為細鹽。除日常食用外,可用於腌制魚貨和農業追肥,不僅可供全縣居民食用,還通過海運銷往外地。乾隆三十一年(1766年),鑒江煎鹽的寮灶多達120多處,年産鹽240多噸。由此可見,當年鑒江産鹽的規模之巨,鹽事之盛。

羅源縣委黨史和地方誌研究室相關負責人介紹,羅源灣的海運受明清海禁和遷界的影響,幾經沉浮,但均能經受考驗,繁華更勝。明永樂後期,往來羅源灣的貨船多為外縣籍和外國籍貨船。貨船運入京果、絲綢,運出有茶、糖、紙、藍靛、筍幹、魚等。乾隆起,進出羅源灣的貨船日漸增加,貨船北上天津、上海、杭州,下達台灣,遠航至南洋各國。

羅源縣城也因海而興。羅源縣三面環山,東面為羅源灣,海水漲潮時可順南、中、北三溪上溯,侵入城內,故史上曾有“海在城中”之説。古時進入羅源灣的大噸位貨船、漁船主要靠泊于南陳橋、媽祖官前等處碼頭,小噸位的漁貨船則乘潮進入北溪草橋頭。小漁船運入鮮魚,于草橋一帶叫賣,成為縣城最繁榮的地方。尤其夜間,漁夫挑燈賣魚、城內居民提燈買魚,燈光點點,叫賣聲、還價聲匯成一片,熱鬧非凡,故有“草橋夜市”之稱。明朝詩人林元鑄的《草橋夜市》寫道:“橋頭徹夜歡,嘈雜每盈耳。才歇管弦聲,書聲又四起。”

年過八旬的朱學舜老先生回憶,北溪岸邊原來有幾座廊亭,人們總愛靠在亭子的欄杆上,一邊閒坐攀談,一邊看流水潺潺,“當年的草橋橋下是漁船、舢板停泊的小碼頭。漁民們經常撐著船,拿魚貨換取柴枝,叫賣聲不絕於耳”。

千年圍墾 向海要地

在羅源灣,淡頭、碧裏、牛坑灣、將軍帽等港口作業區的13個碼頭泊位,船隻繁忙進出,年吞吐能力達3500萬噸。

100多年前,孫中山先生第一次看到羅源灣建設港口、發展臨港工業的巨大潛力,他在著名的《建國方略》裏給羅源人留下了望眼欲穿的百年期待,他説:“該港前臨物資豐饒之台灣,後擁長江及福建之富源,將來之發展不亞於上海,前途洋洋未可限量。此一計劃果能完成,則松岐港(今羅源灣)可成為我國海運之門戶”。

然而沒有土地,發展便無從談起。羅源縣委宣傳部工作人員介紹,羅源人向海要地的歷史從唐代、宋代就已經開始,1000多年延續不絕。背山面海的羅源,山海之間沒有平原可緩衝。老百姓想要多打一點糧食,就得在山和海之間的灘塗地上,築起海堤,圍墾塘田。可海泥壘成的堤壩,碰上山洪和大潮,一夜之間就會被全部沖毀,故而羅源有一句老話:“辛辛苦苦幹三年,一夜回到三年前。”

如何跳出千年的命運循環?1965年,羅源縣提出松山圍墾工程計劃,並於當年完成工程的附屬海堤。但上級部門認為這個計劃無論在規模還是難度上,都超出當時的能力,因此予以暫緩。直到1975年,工程才正式開工,羅源舉全縣之力奮戰八年。當年是全民動員,11個鄉鎮抽調最精幹的勞動力上場,根據當年的上工記錄,1978年後,每天上場的人數大約是5000~8000人。

“那時條件很艱苦,沒有機器全靠肩挑手扛,住的是簡陋的工棚,吃的是地瓜米。”松山圍墾原工程師葉澤標回憶,本計劃用三年時間完成工程,但工程難度遠超想像,“這些老百姓太不容易了,他們是‘老狗吃’(就是吃得很差)‘老虎幹’(即工作非常繁重),這樣幹了八年”。但因為資金難以為繼,工程進行到1983年時就暫時停工了。

20世紀90年代,福州迎來快速發展期,松山圍墾工程也成了省重點工程。28年的堅持終於圓夢,羅源人民千年的圍墾之旅終於修成正果。

松山圍墾是羅源發展史上濃墨重彩的一筆,它給羅源帶來近3.5萬畝土地,它的成功激勵羅源繼續實施白水圍墾工程,兩大圍墾工程為羅源創造了近5萬畝的土地,為福州臺商投資區、羅源灣經濟開發區、羅源灣濱海新城建設發展奠定了基礎條件。

絲路繁華 業興城美

海洋,賦予羅源更開闊的視野。羅源灣北岸岸線總長約41.2公里,規劃港口岸線11.7公里,可建設碼頭泊位48個,其中萬噸級以上深水泊位37個。腹地處,可供成片開發的規模化臨海建設用地近5萬畝,土地儲量近10萬畝。

依託羅源灣深水良港,近年來,羅源發展臨港工業、港口航運,推動羅源灣大開發大發展,加快建設絲路海港城。這裡匯聚著國家級臺商投資區——福州臺商投資區松山片區和省級開發區——羅源灣經濟開發區。

忙碌的航道上,一艘艘巨輪運載著礦石、煤炭等生産原料,為羅源灣北岸鋼鐵企業的生産提供強有力的支撐。依託港口優勢,目前羅源集聚寶鋼德盛、羅源閩光、億鑫鋼鐵等大型鋼鐵企業,並通過延鏈補鏈強鏈,吸引福建寶太不銹鋼有限公司110萬噸冷軋等産業鏈項目落戶羅源,千億級綠色冶金産業集群呼之欲出。

在加快打造綠色冶金産業集群的同時,借助地處羅源灣、毗鄰“寧德時代”的區位優勢,羅源瞄準産業發展前景,開闢新能源産業新賽道,持續招引東方電氣、匯昇智造、東恒新能源汽車電池精密結構件等新能源産業鏈配套項目落地。“綠色冶金+新能源”的新時代“雙龍抱珠”産業格局在羅源加快形成。南平鋁業福蓉源高精消費電子及新材料高端製造基地、時代聚丙烯精深加工項目等先後開工,更是讓羅源成為高端新型材料重要集聚區之一。

在羅源灣畔,企業正在深耕海洋經濟。福建華東船廠年修船250艘左右,95%以上為境外船舶,修船業務“朋友圈”遍佈全球。如今這家羅源企業已成為我省最大,也是我國東南沿海最主要的修船廠之一。

羅源灣港口的未來更是不可限量,牛坑灣填海工程建成後將形成萬畝以上的連片土地,為羅源灣港口和臨港經濟發展提供新的承載空間與平臺,成為“海上福建”“海上福州”戰略佈局的重點區域。

與此同時,因松山圍墾而興建的羅源灣濱海新城,正譜寫一曲港城聯動發展的多彩篇章,助力羅源打造宜居宜業的藍色港灣、生態海港城。新城總佔地面積達5000多畝,總投資200多億元,能容納10萬~12萬人,打造成集房産、商貿、學校、酒店、旅遊觀光等為一體的綠色新型城區,為羅源再造一個城區,新老城區互聯互通,極大拓展了羅源的發展空間。

新城內建成了國家4A級旅遊景區——羅源灣海洋世界,項目佔地面積約172畝,以海洋世界、海上搏鬥為核心,配套建設有遊艇俱樂部、冰雪世界、尖峰國際馬戲等10多項旅遊項目,是一個大型濱海休閒遊樂度假區。

近年來,羅源推進生態環境治理,羅源灣的海灣生態環境日益提升,得到了國家一級保護鳥類卷羽鵜鶘的高度“認可”。卷羽鵜鶘在東亞地區僅存150隻左右,近年來,每年都有卷羽鵜鶘不遠萬里飛到羅源灣越冬,充分彰顯美麗海灣的生態魅力。此外,攝影家還拍攝到鸕鶿、紅頭潛鴨、中華秋沙鴨、海鷗、蒼鷺、鳳頭鴨、紅嘴鴨,甚至海番鴨等50多種鳥類,羅源灣成為鳥的天堂。

羅源灣生態改善,為文化旅遊業發展帶來了契機。通過修復海岸線和建設濕地公園、千畝紅樹林公園等措施,羅源灣沿岸建設了一批鄉村景點。“在北山村飽覽福州最大的人工紅樹林,在井水村欣賞石頭村的山海景觀,在牛澳海灘與大海親密接觸……羅源讓遊客飽覽海邊美景,盡享山海美食。”羅源縣旅發中心工作人員説。

百舸爭流,奮楫者先。就在今年7月,《福州絲路海港城(羅源灣港城)空間發展戰略規劃》印發實施,將羅源灣港城打造成國家海上絲綢之路重要深水海港樞紐門戶,是規劃重點內容之一。羅源縣委書記張新懌表示,羅源將積極服務和融入新發展格局,搶抓“海上福州”發展機遇,對標世界一流港口建設,不斷優化産業佈局,加快推進打造絲路海港城,港城融合發展,全面建設現代化美麗海灣城市。(通訊員 黃益輝 劉其燚 記者 范陳春)