- 漳州曾氏番仔樓:見證南洋華僑奮鬥史

原標題:曾氏番仔樓:見證南洋華僑奮鬥史

航拍曾氏番仔樓。

遊客在番仔樓遊玩。

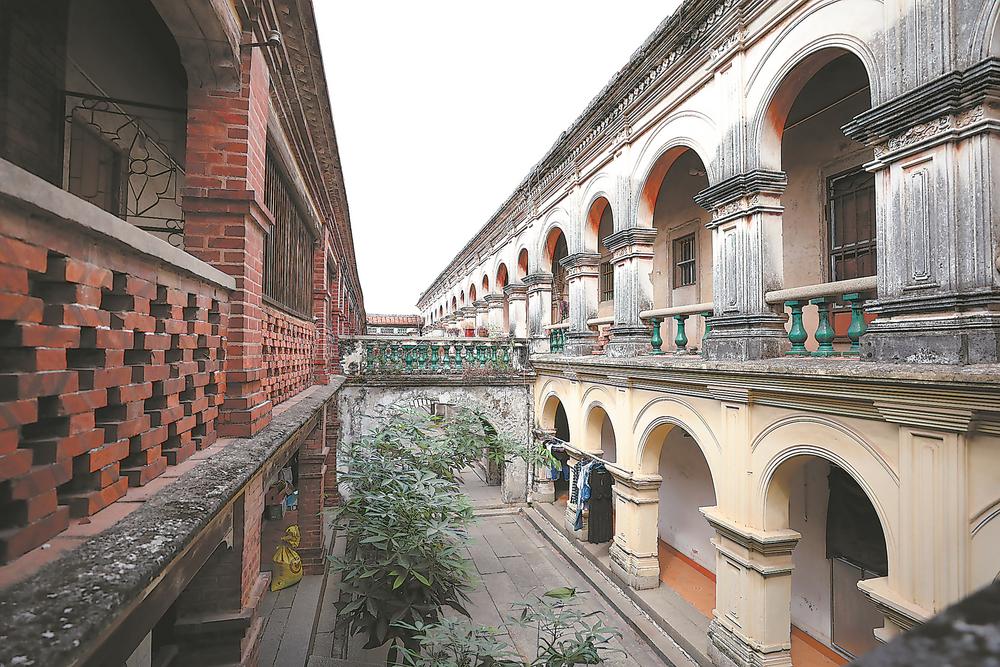

番仔樓中閩南風格紅磚樓與南洋風格樓房相接。

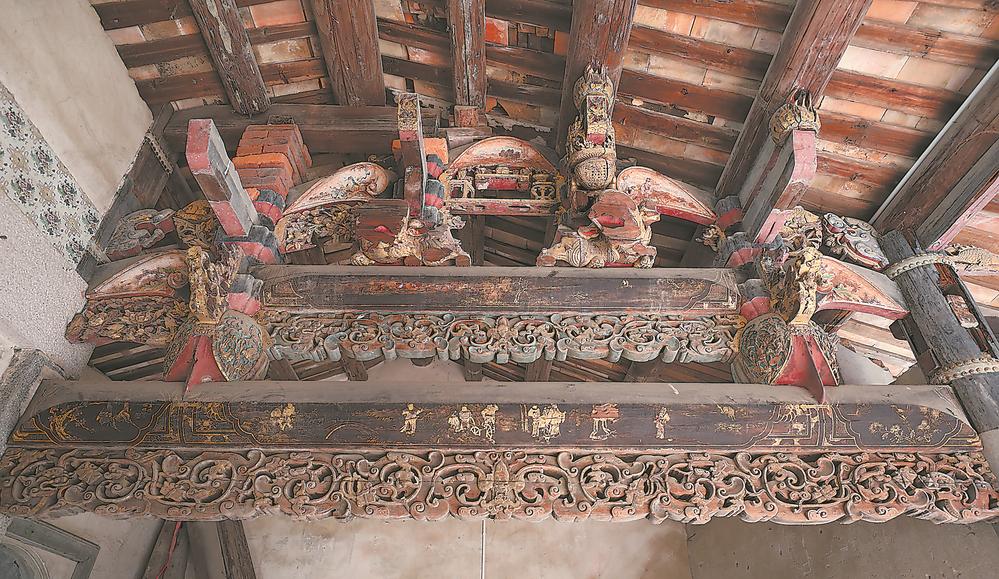

曾氏家廟裏精美的木雕

墻上破損的瓷磚依稀可以看出當年工藝的精美。記者 王毅 攝

閩南的六月,鳳凰木綻放著橙紅的雲霞,九龍江的潮聲在暖風中呢喃。鹹濕的海風裹挾著龍眼蜜的甜香,掠過紅磚古厝的燕尾脊。

燈光閃爍,人頭攢動……日前,漳州臺商投資區首屆“龍江建設杯”閩南語歌曲大賽海選活動在漳州臺商投資區東美村墩上社曾氏番仔樓火熱開啟。古老的閩南童謠、熟悉的閩南語歌曲、婉轉的薌劇唱詞,喚起旅外遊子的情感共鳴,也為番仔樓注入了新活力。

這座鐫刻著百年滄桑的南洋建築群,正以凝固的樂章向遊人訴説著海上絲綢之路中盪氣迴腸的傳奇。鎏金雕花的羅馬柱刺破碧空,斑駁的彩色玻璃在陽光下流轉著時光的密碼,這裡不僅是建築藝術的瑰寶,更是一部用紅磚白石書寫的華僑下南洋奮鬥的史詩。

中西合璧的“曾家大院”

芒種時節,碧空如洗。國家級文保單位“曾氏番仔樓”迎來一撥又一撥的遊人參觀,大家無不為這座氣勢宏大、工藝精湛的“曾家大院”所驚嘆!

“曾氏番仔樓現佔地面積5300平方米,整座建築群呈‘凹’字形佈局,正中間為‘曾氏家廟’,以此為中心,左右兩邊對稱有序地延伸開來,分為前、中、後三排建築矩陣,主體建築前排為閩南風格的古厝,中樓是南洋風格樓房,後排為紅磚騎樓,總共9個院落99間房間。”漳州臺商投資區社會事業管理局局長李文勇介紹道。

“曾氏家廟”為典型的閩南風格建築,走進宗祠,門窗、房樑上精美的石雕、木雕令人嘆為觀止。

“祖澤綿長距魯國已七十五世,廟貌壯麗冠薌江之廿八九都。”住在這裡的70多歲曾氏後裔曾力農指著院子裏的兩塊青石門柱説,東美墩上社曾氏和廈門曾厝垵曾氏同屬孔子愛徒曾參後裔,祖上是從魯國南遷的,而下聯還道出本座番仔樓及祠堂在角美一帶是最好的,角美以前屬廿八和廿九都。

除“曾氏宗祠”外,其他建築均為南洋風格,建築物線條錯落有致,精雕細刻,浮雕和花卉點綴工整,在第二進的大樓二層兩側,還各建有一個鐘樓,充滿了異國風情。

“每進大樓都有回廊和天橋相連接。”李文勇介紹,下雨天來往各個房間都不會淋到雨。樓房外面的方形廊柱、柱與柱之間的半圓拱門,以及從東南亞購買運回的歐式彩色瓷磚、花瓶狀的瓷制欄杆,都表現出鮮明的南洋風格。

番仔樓最令人驚訝的是,100年前就配有自來水供水系統,當時後花園東邊建有風力抽水機,自來水管道由此通向各個角落。

“這裡就是以前安裝風力水泵的地方。”曾力農在後樓指著一處已填掉的水井説,這裡曾利用風車抽取井水,儲存于樓頂水塔內,再通過錫質管道流向各座建築,各個房間都裝有從南洋發回的水龍頭。

漳州市文物保護中心原主任張長水説,曾氏番仔樓的各種磚雕、石雕、拼磚、灰塑、彩畫美輪美奐,其結構佈局嚴謹、規模宏大、風格獨具。

“世人都傳説番仔樓耗資白銀17萬兩,其實遠遠不止。”曾氏番仔樓建造者的五代孫婿、龍海區文聯原一級主任科員蔡明輝表示,17萬兩白銀只是從南洋帶回來建房子的現銀,而從南洋帶回來的洋灰、瓷磚等建築材料及運費都沒有算在裏面,所以總體建造費用遠遠大於17萬兩白銀。

“曾氏番仔樓,當地叫九十九間,實際建了九十九間半,這很有意思,故意隔成一半表示有盈餘的意思。”漳州市政協海峽文史資料館原館長江煥明説。

2013年,東美曾氏番仔樓被列為第八批省級文物保護單位。2019年10月7日,其被列為第八批全國重點文物保護單位名單。

從“田螺少年”到航運巨頭

到底是什麼樣的人,能在100多年前建起這麼一幢規模宏大的建築群呢?

“番仔樓的主人是曾振源,曾經是南洋的航運巨頭。”蔡明輝告訴記者。

1840年,英軍艦船抵達廣東珠江口外,封鎖海口,鴉片戰爭隨之開始。彼時,遠在千里之外的龍溪縣(當時角美屬於龍溪縣管轄)角美鎮東美村墩上社,一個男孩呱呱墜地,他就是曾振源。年少的曾振源,因兄弟太多父母養不起,便過繼給隔壁的玉江村姓陳的姑丈當兒子,所以改姓陳,所以也叫陳振源。其從小以捕撈石螺為生,人稱“石螺源”。

為了改變命運,曾振源勇敢地邁出家門,越過大海。1856年,年僅16歲的他與小一歲的好夥伴林和坂(龍海著名華僑巨商林秉祥的父親)一起下南洋。他們雙手攀在田螺桶上,遊過九龍江的北港、中港、南港到達石碼,然後搭乘貨船前往廈門,用向親戚借的4塊銀元再搭大船前往南洋。

兩個少年不承想到,這個破釜沉舟的抉擇,將改寫整個南洋航運史。日後,一人成了南洋船業大亨,另一人之子也成了船業大亨。

曾振源先到印尼一家商鋪打雜,在香料與橡膠的氣息中淬煉商道。經過幾年的奮鬥,終有一些小積蓄。

“幾年後,25歲的曾振源到新加坡,與其舅黃敏一起合資組建星洲海港船務局、豐源航務局。發家致富後又繼續打拼,到印尼三寶壟開創實業,終成巨富,黃敏後來將女兒嫁與林和坂。”蔡明輝説。

鼎盛時期,其參股的船隊如海上長城,29艘鋼鐵巨輪穿梭于南洋諸島。從三寶壟的香料碼頭到廈門的茶葉商埠,蒸汽機的轟鳴聲中,“石螺源”不僅締造了航運版圖,更在驚濤駭浪間架起了海上絲綢之路的金橋。

當時的南洋各國,多有閩南人經營産業,他們宗族觀念極強,對於故鄉人的“貨棧”,自然百倍照顧。曾振源敢於拼搏,抓住時代浪潮,將生意越做越大。

隨著年齡的增大,曾振源慢慢將新加坡商務交由兒子曾福全管理。曾福全年輕能幹,處事穩妥,事業蒸蒸日上。豐源商號在南洋各地以及中國東南沿海聞名遐邇,東美曾氏一時成為閩南的巨商望族。

當馬六甲海峽的季風裹挾著鹹腥水汽掠過曾振源的鬢角時,這位年過半百的航運巨子總會想起九龍江畔的蟬鳴。

“掙了大錢以後,曾振源終於實現了衣錦還鄉蓋大厝的夙願。”蔡明輝説。

1897年,曾振源先是在老家東美墩上社蓋起一座三進式大宅,是典型的閩南風格燕尾大厝。和所有普通人一樣,事業有成、發家致富後,總有一絲光耀門楣的觀念,曾振源也不例外。於是他通過向清朝廷捐獻積功,得贈五品官銜分配奉天候補道臺。五品在民間算是上了“大夫”級別,於是這座宅子又被當地村民稱為“大夫第”。

隨著曾家産業越做越大,曾振源思鄉的感情也越來越重了,於是決心在家鄉再蓋一座中西合璧的莊園,曾氏番仔樓由此而來。

“為了建造這幢樓,曾家耗盡心力,不僅請了南洋的西方設計師設計圖紙,許多木料、花磚都是從南洋運回來的,重金聘請各地著名的工匠師傅來施工。”李文勇説。

1905年,還沒來得及看到建成的新洋樓,曾振源就帶著遺憾病逝了。其去世後,豐源船務公司還專門派遣一艘專船,將曾振源棺槨運抵廈門港,最終得以安葬在角美,實現葉落歸根。

此後,其子曾福全繼續洋樓的建造,歷時14年,于1911年建成這幢規模宏大的曾氏番仔樓。

當年,落成宴的炊煙繚繞了三天三夜,番仔樓的每個天井都翻滾著肉燕湯的鮮香,那些穿梭于南洋與閩南的建築密碼,隨著孩童嬉鬧的腳步,刻進九十九道門楣的褶皺裏。

反哺家鄉的赤子情懷

在中國近代史上,有三次大的移民潮,分別是闖關東、走西口、下南洋。這三次移民不分先後,幾乎是同時進行。

其中,下南洋主要發生在福建、廣東等東南沿海地區。福建、廣東一帶人多地少,百姓為了謀生、改變命運,大量前往東南亞務工或經商。進入19世紀,第一次鴉片戰爭之後,五口通商,閩南地區下南洋的人數激增,19世紀中後期達到高潮,20世紀初逐漸減少。這100多年移民史被稱為“下南洋”。

曾振源所在的角美鎮,地處漳州九龍江出海口北岸,南岸就是著名的月港,得天獨厚的條件,致使下南洋討生活的人特別多。

“角美鎮目前旅外華僑超過4萬人,大多分佈在南洋地區,也就是菲律賓、馬來西亞等東南亞地區和國家,為福建省重點僑鄉。”李文勇説。

這些下南洋的漳州鄉親很多成了所在地經濟開發的主力軍。在這個過程中,東南亞華人也憑藉聰明才智和努力奮鬥,涌現出大量的商業巨子和富豪。

海外漂泊,打拼半生,為的就是衣錦還鄉,其中“賺大錢,起大厝”是海外閩南華僑的“高階”理想,無論返鄉與否,他們往往會斥鉅資,甚至傾盡所有,在家鄉“起大厝”。

這些由華僑興建的鄉村“大厝”被稱為“番仔樓”,“番”字在閩南語中通常是泛指海外,大多特指南洋(即東南亞地區),出洋去海外、去東南亞叫作“過番”,從海外回來的僑胞稱作“番客”,洋式建築也就自然而然地被叫作“番仔樓”。

縱觀漳州各地許多番仔樓,有南洋風格的,也有中西合璧的,甚至還有歐式風格的。

“‘中西合璧’是番仔樓的特點之一,就是把中國傳統的建築元素與海外舶來的南洋風情融為一體。”漳州政協文史委員林南中説,如閩南的燕尾脊與哥特的尖頂,中國的石木與西方的水泥,紅磚厝與舶來的騎樓,都在番仔樓中相得益彰,只不過曾氏番仔樓把這一特點發揮到了極致。

“目前全市的番仔樓估計有上百座,主要分佈在市區、龍海、臺商區、漳浦等沿海縣,山區縣也有少量分佈!”林南中説,漳州番仔樓以其獨具特色的建築形式,上百年來見證著漳州一個個留洋家族的壯大與興旺,飽含著一代代漳州華僑華人愛國愛鄉的赤子之情,一棟棟“番仔樓”的背後,就是一部部漳州華僑華人冒險射利、敢拼會贏的奮鬥史。

人生海海,潮漲潮落。如今,這些番仔樓已然化作立體的“航海日誌”:閩南紅磚的肌理間沉澱著中原文明的基因密碼,羅馬柱裏封存著闖蕩南洋的膽識。(報業集團記者 蕭鎮平 潘園園 通訊員 楊奕 羅敏 文/圖)