- 福建南平:華橋人有“三股勁”

原標題:閩北山區,何以磨礪出敢試錯、不服輸的創業精神——華橋人有“三股勁”

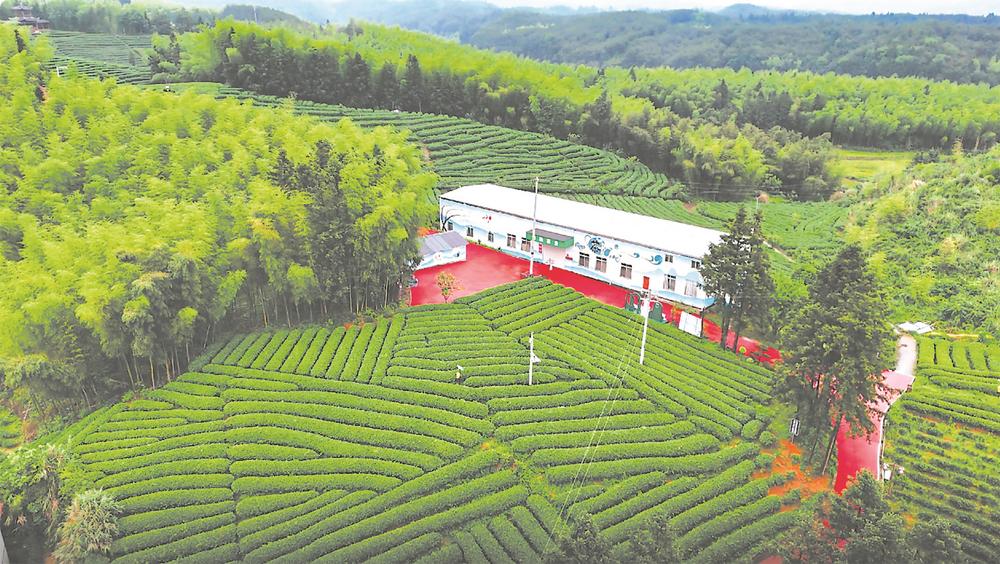

金映生態茶園 通訊員 元喆翰 攝

光澤縣華橋鄉,曾因一位創業坎坷的農民——嚴金友而遠近聞名。他屢戰屢敗的故事,還登上了《福建日報》頭條。不服輸的他又種起了茶葉。

2002年4月,時任福建省省長習近平到訪老嚴家,鼓勵他安心把茶産業做好:“從此以後,你就不要屢戰屢敗了,我預祝你屢戰屢勝!”

夏日,記者在華橋鄉蹲點4天3夜,驚喜地發現,除了韌性不改的老嚴,就連山村裏的八旬老太,都能用流利的普通話與客人攀談,介紹自家山村。這個閩贛交界、鷹廈鐵路和316國道貫穿的鄉鎮,有著淳樸熱忱、不排外的創業環境,迎來了源源不斷的産業工人,流淌著屬於山區人特有的精氣神。

韌勁

“交了一次次‘學費’,但還要再試”

盛夏,華橋鄉吳屯村金映茶園。茶園主人嚴金友健步如飛,領著我們上山。“我們做茶的,這事那事,銜接得緊,慢了就耽誤了。”

細看茶樹,嫩芽已被採摘,剩下的葉片佈滿蟲洞,就像破衣服。剪下的枯枝敗葉,每踩一步都伴著窸窸窣窣的聲響。

“我不打藥,夏天就讓雜草隨便長,來年就成了天然的綠肥。”

嚴金友是土生土長的華橋人,從小就聽著前輩出門闖蕩的故事:他們帶著當地著名的幹坑紅茶經過這裡運往江西,再販回石灰、月餅、鞭炮等貨物,硬是靠著肩挑背磨,闖出了一條致富路。

1978年高考落榜後,嚴金友賣筍幹、養畜禽、種果蔬,幹過20多種營生,不是虧損滯銷就是遭遇天災。1996年,他鏟掉果樹,改種風險較小的茶樹。

2002年,時任福建省省長習近平的到訪,成為他人生中的轉捩點。

老嚴從此專心做茶。畢竟地處武夷腹地的光澤,有著與正山小種同根同源的紅茶。

20多年來,老嚴的茶園從86畝擴至1200余畝,建起了2500平方米的加工廠,還開發了茶旅研學項目,近年來公司年産值均在1000萬元左右。

2023年,《福建日報》頭版又刊出《嚴金友為何又屢戰屢勝》的通訊。很多人以為,老嚴自此一路順遂。

行至山頂涼亭,老嚴拿出“紅白綠”各種茶,如數家珍。

“山路哪有平的?就説我這茶園,種植規模上去了,但效益卻沒跟上。”於是,老嚴種下不同品種的茶樹,同時掌握綠茶、紅茶、白茶、岩茶等多種制茶技藝,圖的是錯峰採制、拓寬銷路。

“我每年都在鑽研,每一步都詳細記錄。”他“嘶啦”扯開茶包,滾燙的開水直沖茶碗,“來,嘗嘗今年做的茶,香氣一泡就冒出來了。還有這些都試試,有不好的地方,儘管説!”

對“不好的地方”,別人都避談,但老嚴渴望聽到不一樣的聲音,不斷提高制茶技藝。

“老嚴,現在電商直播帶貨很火,不考慮試試?”

“要試要試!”換一泡茶,老嚴講起這兩年的“上網”記。

做了網站,但包裝上印的網址被平臺轉賣,變成了不良網站,只得將包裝銷毀重做;

180萬元砸進去,連個響都沒聽見;

重金請來的外地主播,茶業知識甚不專業;

……

“還敢再試嗎?”

他依然堅定:“茶和別的東西不一樣,不懂它的底蘊,就賣不好。直播還得搞,但要找到真正懂茶、愛茶,願意長久做的人。接下來,我要在品牌和銷售上發力,把茶賣得更好。”説幹就幹,這兩天,老嚴親自上陣,在視頻號上開了直播。66歲的老嚴,在他自己看來仍是當打之年。

老嚴的韌勁感染和帶動了不少村民,老嚴的兒子嚴付強2009年就從上海回村,當起“新農人”,繼續帶動村民發展茶産業。2021年,嚴付強高票當選村黨總支書記,並以茶場為依託,擴大富民效益。

談起當地人的這股精神勁兒,嚴付強向我們介紹起不遠處的鐵牛關。光澤擁有總長283公里的省際邊界。交通不便的年代,村民克服種種困難,在崇山峻嶺間開山拓石,修建了由江西進入福建的要道,而鐵牛關就是此要道上的必經關口。

流經鐵牛關的深澗峽谷,是閩江支流與贛江支流的天然分界,戰時為兵家爭雄之地,太平時是閩贛邊貿樞紐。這般天地格局,淬煉出光澤人、華橋人敢於探路的精神底色。

時光荏苒。古關依舊雄偉,但扼守咽喉的風光不再;曾因鷹廈鐵路成為“入閩第一站”的華橋鄉鐵關村站,也隨著日漸織密的現代交通網絡趨於邊緣化。

因此,不服輸的老嚴和華橋人一道,選擇了不斷求變。

巧勁

“不要埋頭蠻幹,帶著問題琢磨出法子”

從吳屯村沿316國道北行約20公里,便來到華橋鄉園岱村小岩藥谷。這裡,青山竹林環抱著田疇。玉米稈下,黃精垂著飽滿的種子串。嘉禾種植專業合作社門口,“拓荒牛”的雕塑昂首挺立。不過,56歲的理事長楊水明拓荒,不靠蠻勁靠巧勁。

2014年,老楊瞅準林下經濟的政策機遇,返鄉種起了藥材。借著縣裏每畝3000元的補貼和科技特派員徐同磊的幫助,他將村裏山上長著的木通野果馴化得又大又甜,同時打開了藥材和水果市場。

2021年,他又接手了幾百畝野草沒過頭頂的撂荒地,只種糧食肯定不行,怎麼辦?

揣著問題跑到外地學。老楊在前年琢磨出“玉米—黃精套種”的法子:黃精喜陰濕,而玉米正好能遮陰,玉米稈還能肥田。一道管護,兩筆收益。

“如今,套種的玉米每畝比單種水稻多掙500元,黃精下地後,每4至5年采收,平均每畝年産值能再增加1.2萬元。”他掰著手指頭算。

不過,種植黃精週期太長,其間一旦染病,心血將付諸東流。

老楊再借巧力。2022年,他帶著合作社與省農科院合作,共同培育出“閩圓精1號”和“閩長精1號”,這兩個黃精新品種高産、質優、抗性強,前者適合林下種植,後者適合山壟田套種。

種黃精收益慢怎麼辦?老楊帶著村民采收黃精種子,育成種苗出售,不僅暢銷省內,還吸引湖南、浙江等省外客戶。村裏還申請“一村一品”項目資金建起育苗大棚,出苗率從85%提升至95%。

黃精鮮品附加值低如何解決?村裏又出資建設廠房和兩條黃精加工生産線,開發“九蒸九曬”的黃精蜜餞。老楊還建起中藥材種質資源圃、科普展示館和康養步道,發展研學藥旅項目。

今年,老楊在林下懸挂蜂箱,蜜蜂既為藥株授粉,又釀出了風味獨特的藥蜜,他還在試驗黃精套種靈芝,將林下立體空間利用到極致,讓3200畝林地、300畝撂荒地重煥生機,帶動村民人均年增收2萬元。

站在田埂上,老楊又將目光投向遠處的荒坡:“我們要再搞三五百畝林下地、100多畝撂荒地,把它們全都變成聚寶盆!”

“現在群眾種植中藥材的樹林,就在當年鄉親們開山鑿石修出的‘閩贛要道’附近。大家説,這是‘要道’變‘藥道’。”華橋鄉黨委書記黃水旺説。

在華橋鄉,用巧勁創業的,不只老楊。

1997年,下崗的元蘭花揮鋤造林,把3700多畝荒山改造成全省首傢俬人林場。2013年,兒子鄧永勝接手後,竟砍去不少母親辛苦種下的樹。

“當時母親一直罵,我只能耐心解釋,樹种太密反而長不好,山林要可持續發展,必須科學管理。”鄧永勝説。

巧用科學種植的效果很快顯現出來,林場快速發展。在改造好殘次林之後,鄧永勝又在科技特派員的幫助下發展苗圃種植。

如今,林場每年雇工超2000人次,兩代人用智慧讓荒山年年生“金”。

行走在華橋鄉,茂盛的林地,如畫的田園,都展現著當地人因地制宜發展産業的巧勁。

闖勁

“兩大機制,帶來三重驚喜”

接連幾天,記者探訪金映生態茶園的茶空間,穿行在小岩藥谷的中藥材種質資源圃和登山步道……這些亮眼的鄉村景觀,都得益於華橋鄉首創的“村工程鄉代建”機制。

曾經,村裏的小項目採用與大項目一樣的招標方式。2017年到2019年,全鄉爭取到188個50萬元以下項目,12個村都採用招標模式施工。然而,3765萬元砸下去,卻砸出一地難題:招標耗時長,工期沒個準,品質難把關;項目與村集體利益脫鉤,施工時偶有村民阻攔。

“以往村裏的小型工程施工環節不透明,容易引發撈油水、吃回扣等問題。”黃水旺説。

2020年,華橋鄉在全國率先探索農村中小型項目建設新方式,全鄉12個建制村集體參股,將“振華物業公司”升級為全鄉的“振華鄉建公司”,專攻各村投入財政性資金50萬元以下的小項目。

這一“闖”,“闖”出了三重驚喜。

先是各村當起“股東”享分紅。2020年至今,12個村通過鄉建公司分紅,累計增收546.13萬元,利潤實實在在地返給了工程所在村。

再是工程被“曬”在陽光下,品質有了保障。屬地黨委政府、縣相關部門、縣屬國企、村民等多方共同監管,讓每個項目都經得起檢驗,村民一掃項目二維碼,就能及時獲知建設進度。工料由縣國企統一採購,降本增效;工匠則從工匠名錄庫裏選,用工多是鄉里知根知底的人。

“村民幹自家門口的活,既受益又長臉,誰不想幹得漂亮?”黃水旺説。

返鄉的能工巧匠越來越多。“我之前負責金映茶空間建設項目的泥水工作,幹一個多月差不多能賺1萬元。”吳屯村村民周興福説。

很快,華橋鄉的“村工程鄉代建”機制從鄉域闖向了全國。2022年,全縣推廣該機制;2023年,該機制被國家發改委推廣。

截至目前,振華鄉建公司共建設農村小型項目239個,帶動農民增收914.56萬元。

在機制創新的道路上,華橋鄉從未停歇。“産業聯企興村帶農”機制也在這裡落地結果。

依託縣域白羽肉雞産業優勢,華橋鄉與龍頭企業開展村企共建,落地聖農上下游産業項目。位於華創産業園的華祥食品一廠脫骨雞爪加工車間,就是由聖農集團與陸恒集團帶動的項目之一。

陸恒集團指導鄉政府建設廠房,並負責原料採購、生産管理與銷售。鄉政府貸款購買設備,聖農集團創始人傅光明予以擔保,並提供日常生産所需的流動資金。

産業鏈進村,村民共富裕。“我們統籌轄區12個村可用資源、資産、資金,合力打造‘華創産業園’項目。除了脫骨雞爪,還發展出物業出租、勞務服務等新型農村集體經濟,每年發放農民工資近420萬元,各村每年累計分紅超50萬元。”黃水旺介紹。

華橋人,還在不斷地“闖”下去。(記者 黃青 鄭璜 吳旭濤 見習記者 王玥明)