- 廣西:指尖上的City walk 心尖上的生態美

今年8月15日是第二個全國生態日,一起來一場“指尖上的City walk”,走進一個個鮮活的生態修復成功案例,了解廣西生態修復工作背後的精彩故事。

廢棄礦山與城市開發的“甜蜜CP”

初秋時節,走在廣西柳州市桂柳路西北段的銀花山旁,四週鳥語花香,不時微風陣陣,讓人忍不住掏出手機、擺好姿勢,打卡這令人愜意的美景。

10多年前,這裡可是一座廢棄的採石場,山體破損、植被破壞、危岩裸露,坡面上還時常有滾石滑落,讓人望而卻步,成為柳州市城鎮化進程中的一道“傷疤”。

柳州市桂柳路西北段銀花山生態修復治理前 供圖 柳州市自然資源和規劃局

痛定思痛,在廣西自然資源廳指導下,柳州市政府採取礦山生態修復與土地開發整理相結合的模式,由柳州市土地交易儲備中心作為實施主體,通過收儲礦山治理開發的土地進行融資以解決廢棄礦山治理經費問題。同時,開展適宜性評價,確定礦山生態修復方向,利用國土空間生態修復監管平臺開展項目全週期監管。

柳州市桂柳路西北段銀花山生態修復治理後 供圖 柳州市自然資源和規劃局

經過多年努力,現在的銀花山已重披綠裝、煥發新生,不僅山體的危險解除了,環境的生物多樣性較差的情況也得到了改善。更令人欣喜的是,隨著城市建設發展,桂柳路已躋身柳州市的城市主幹道。這對由廢棄礦山與城市開發組成的“甜蜜CP”,産生了神奇的化學反應,讓銀花山周邊的土地升值了約4.9億元,實現了生態、經濟、社會效益“多贏”。

桃源盛景中的“金山銀山”

讓青山綠水“點石成金”的地方,還有桂林市的桃花江。

桃花江發源於桂林市靈川縣公平鄉,流經桂林市臨桂區和秀峰區後匯入漓江,因沿江春季盛開桃花而得名,是桂林“兩江四湖”山水名片的重要組成部分。

隨著桂林市經濟、旅遊的加速發展和自然災害的蠶食, 桃花江的生態環境一度遭到嚴重的破壞,水質污染、植被稀疏、河床淤積等問題,不僅讓桃花江的美名“蒙羞”,還給沿江群眾的生産生活帶來不利影響。

桃花江大宅村節點堰壩生態修復前 供圖 桂林市自然資源局

為了恢復桃花江的水質,桂林市政府在自然資源部門的技術支持下,用“近自然”的理念,打出了一套“治源頭、清河道、修護堤”的桃花江生態修復“組合拳”。最終,桃花江生態修復項目共清理河道11.24千米、構建生態碼頭20座、補種桃花4528株、恢復動植物種群20多個,兩岸植被覆蓋面積達95%以上。

桃花江大宅村節點堰壩生態修復後 供圖 桂林市自然資源局

桃花江“山青、水綠、生態美”的桃源盛景,擦亮了桂林世界級旅遊城市的金字招牌,僅2023年桃花江景區就接待遊客500萬人次,旅遊收入超50億元,給沿江4個村委、24個自然村提供了上萬個就業崗位。

向生態建設要發展“效益”

在廣西河池市都安瑤族自治縣板嶺鄉永仁村,因耕地碎片化、空間佈局無序化、資源利用低效化等問題,當地農業産業發展受限,脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接工作壓力不小,群眾收入增長緩慢。

找準問題關鍵後,永仁村決定結合自身自然資源優勢,向生態建設要發展。在自然資源部門支持下,該村通過規劃先行、市縣共建、産業導入、轉變觀念四個步驟,以全域土地綜合整治為抓手,發展耕地流轉規模化經營,興建村內基礎設施,修復村莊自然生態系統,因地制宜開發“菜(菌)稻輪種”、“智慧漁(羊)業”、山泉水開發、農産品初加工和生態農工旅遊等項目,讓昔日的窮山溝裏開出了“致富花”。

永仁村全域土地綜合整治和生態修復後全貌 供圖 河池市自然資源局

現在的永仁村,實現了村民就地向農業産業工人轉化,曾經零零碎碎的耕地變成1158畝集中連片的高標準農田。2023年,當地農業産業實現産值近5000萬元,村集體經濟收入高達200萬元,人均年收入提高2000元。

生態海堤修復治理的“廣西樣板”

2012年以前,由於存在護坡年久失修、濱海植被生態環境惡劣、海岸侵蝕等問題,防城港市西灣紅沙環海堤安全面臨巨大威脅,濱海濕地環境品質堪憂。

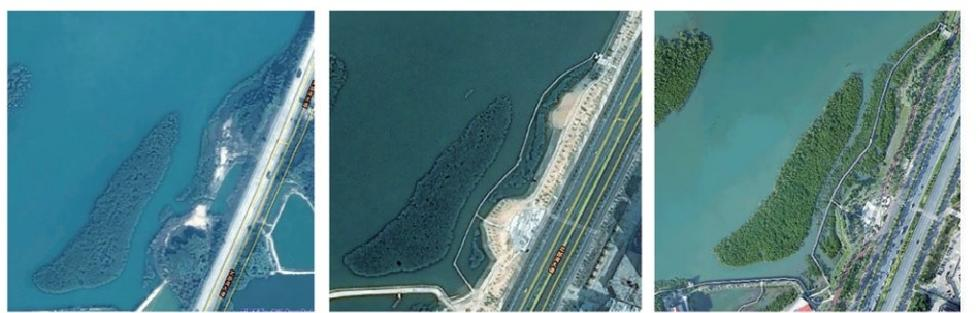

防城港市西灣紅沙環海堤遙感影像對比示意圖(左2011年、中2013年、右2020年) 供圖 防城港市自然資源局

為破難題,防城港市以生態理念為指導,通過修復潛壩後側和堤前灘塗紅樹林、建設堤前潛壩和鉸鏈式護坡磚、投放堤腳人工漁礁、構建海陸過渡帶植被群落等舉措,形成了“紅樹林+海堤+濱海植被”的生態海堤模式,實現了生態與減災協同增效。2023年9月,由廣西海洋局推薦的防城港市西灣紅沙環海堤生態化建設案例,入選全球海岸帶生態減災協同增效國際案例。

西灣紅沙環海堤周邊航拍 供圖 防城港市自然資源局

西灣紅沙環生態海堤保護修復模式,給全國海洋生態保護與修復開啟了“智慧之門”,它不僅在廣西16條海堤的生態化改造中應用推廣,還走向全國,成為生態海堤修復治理的“廣西樣板”。

據了解,廣西建立健全國土空間生態修複製度規範,統籌推進生態保護修復工程實施,積極探索綠水青山轉化為金山銀山的成功路徑。目前,已編制實施《廣西壯族自治區國土空間生態修復規劃(2021—2035年)》,基本完成國土空間生態修復規劃體系構建;出臺《關於鼓勵和支持社會資本參與生態保護修復的實施意見》,明確社會資本參與的機制、重點領域、支持政策;印發3個廢棄礦山修復技術指南,夯實項目過程管理、成效考核基礎。

在工程實施方面,廣西已完成左右江流域(百色、崇左、南寧)革命老區山水林田湖草生態保護修復試點工程項目;正在加快實施桂林漓江流域山水林田湖草沙一體化保護與修復工程,並全力統籌推進廢棄礦山生態修復、“藍色海灣”整治行動、全域土地綜合整治試點項目和平陸運河土石方綜合利用等工作。“十四五”期間,廣西將完成廢棄礦山生態修復面積15899公頃,切實築牢祖國南方生態安全屏障。(文 植小敏 黃飛波 袁文馨)