- 神農架成功繁育52種珍稀植物

在神農架國家公園科學研究院,工作人員正在觀察珍稀植物的培養情況。

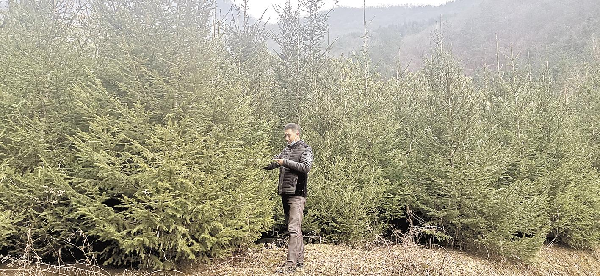

神農架林業科研所黨支部書記向勁松正在察看苗木生長情況。

閱讀提要

神農架擁有珍稀植物155種,種質資源豐富。近年來,神農架在植物保護方面做出有益探索,成功繁育其中52種。

“一桶尿液”解決千年難題

2月5日,在神農架松柏林場送郎山苗圃基地,成片的珙桐樹在微風中搖曳。

暖陽高照,珙桐枝頭的葉鱗暗紅。神農架林區林業科學研究所黨支部書記向勁松摘下葉鱗,小心翼翼剝開,縷縷綠芽緊緊地蜷縮在一起。

“過段時間就要吐綠了。”向勁松説,林區已掌握珙桐的人工繁育技術,“不會讓它再有滅絕危險”。

珙桐是我國特有的單科單屬植物,國家一級重點保護野生植物,被稱為植物界的“活化石”。春末夏初,珙桐含芳吐艷,花形如飛鴿展翅,又被稱為“鴿子樹”,寓意“和平友好”。它曾被作為國禮,贈送給塞爾維亞等國。

向勁松介紹,珙桐有“千花一果”之説,自然條件下果實發芽率不足1%,“有花難有果,有果難成苗”是珙桐瀕危的重要原因。

上世紀50年代,神農架開始研究珙桐的人工繁育。堅硬的種子外殼阻擋了芽苗的萌發。工作人員試著用開水燙、硫酸泡、錘子錘,甚至還用讓牛吃下果實拉出來再培育的方法,但種子依然“按兵不動”,上萬粒種子撒到地裏,幾年過去一苗不發。

一個偶然的機會,幾粒種子落到林場工人的尿桶裏,工作人員讓其浸泡一段時間後再種下,竟然發芽了。

到上世紀80年代末,神農架採用尿液浸泡的辦法,成功把珙桐種子的發芽率提高到70%。

培育珍稀植物20余萬株

“5號櫃,洪平杏幼苗生長正常……”2月3日,神農架國家公園科學研究院生物多樣性保護研究實驗室負責人姜治國,在工作日誌上記下培育室裏各種珍稀植物的生長情況。

該實驗室成立於2010年,主要開展珍稀植物種質資源的培育、儲藏、利用研究。洪平杏就是該實驗人工培育的珍稀植物之一。

姜治國介紹,洪平杏在神農架的分佈區域十分窄小,僅發現10余株,它是杏和梅的天然雜交品種,對研究杏屬的雜交有著重要價值。

2018年,實驗室開始用它們的嫩芽、嫩葉、種胚、嫩枝等材料進行組織培育。經過3年努力,于2020年成功育出洪平杏幼苗。

實驗室外的遷地保護基地,一塊五六平方米的空地引人注目,它被柵欄圍住,旁邊的標牌上寫著“神農蠅子草”。

“別看現在它是一堆枯草,幾個月後就能開出漂亮的花。”神農架國家公園科學研究院副院長余輝亮介紹,神農蠅子草是2020年才發現的新物種,僅有10余株。科研人員已在基地對其開展保護與研究。

“神農架有155種珍稀植物,現在已成功繁育52種。”余輝亮介紹,研究院在官門山、老君山、千家坪等地建起100多畝珍稀植物保育基地,培育巴東木蓮、宜昌楠、水青樹等珍稀植物20余萬株。

4萬份標本見證自然變遷

香果、連香、篦子杉……走進官門山動植物標本館,一排排標本讓人眼前一亮。

標本館是神農架國家公園科學研究院設立的科普知識館,珍藏有植物標本2000多種、1.2萬號,特別是60余種孑遺物種,有“活化石”之稱。

近年來,該院先後主持或參與國家科技支撐計劃、“963”計劃、國家重大專項計劃等10余項,與國內40余所科研所、高校合作培養研究生80余名。

2010年以來,神農架投入大量資金開展自然資源本底調查,採集、保存水生生物標本1000余份,藻類、真菌標本3000余份,高等植物標本1.6萬餘份,昆蟲標本2萬餘份。

神農架林區黨委副書記、政協主席羅棟樑介紹,神農架正推動建設一座動植物“諾亞方舟”,悉心呵護這些特有的種子。

連結

專家建議建立華中國家生物種質資源庫

神農架是全球14個具有國際意義的生物多樣性保護與研究地區之一,被稱為第三紀和第四紀冰川期生物界的“避難所”,素有“綠色寶庫”“物種基因庫”“百草藥園”美稱。

神農架生物種質資源豐富,有高等維管束植物4276種,其中本地區特有物種205種,珍稀植物155種,國家重點保護植物24種,列入中國物種紅色名錄98種。

這些植物有很強的保護利用價值。以中草藥資源為例,神農架高等植物種類中,70%為中草藥品,約佔全國中藥資源的六分之一,湖北省三分之二以上,是名符其實的“華中藥庫”。

近年來,神農架在採集、保存植物標本方面做了大量工作。“不過,標本的生物研究價值要比保存良好的種子差很多。”湖北中醫藥大學教授劉義飛建議,可通過建立種質資源庫補上此項短板。

2020年12月底,中央經濟工作會議提出:解決好種子和耕地問題,要加強種質資源保護和利用,加強種子庫建設。

生物種質資源庫是國家戰略性物質資源儲備,是基因資源保護的重要手段。上世紀50年代,美國遺傳學者從中國野生大豆資源中發現抗孢囊線蟲病基因,從而育成了新的抗病品種,拯救了美國大豆産業;新西蘭遺傳學者基於中國獼猴桃中的優質遺傳資源,培育出紅心獼猴桃,該品種出口我國成為水果界的新寵。

劉義飛認為,神農架建立華中國家生物種質資源庫,利用現代生物技術,儲備高産、優質、抗逆性強的“強大種子”,具有重要意義,可以起到保護和示範引領雙重作用。(文/圖 湖北日報全媒記者 劉漢澤 通訊員 喻玲)