- 走向煙火人間——襄陽非遺“老樹發新芽”

6月11日,國家級非遺項目老河口木版年畫在襄陽華僑城奇幻度假區非遺集市展示銷售。(視界網 謝勇 攝)

6月11日,國家級非遺項目棗陽粗布在襄陽華僑城奇幻度假區非遺集市展示銷售。(視界網 謝勇 攝)

6月10日,在樊城陳老巷歷史文化街區,孩子們正在學習省級非遺項目南漳剪紙。(視界網 謝勇 攝)

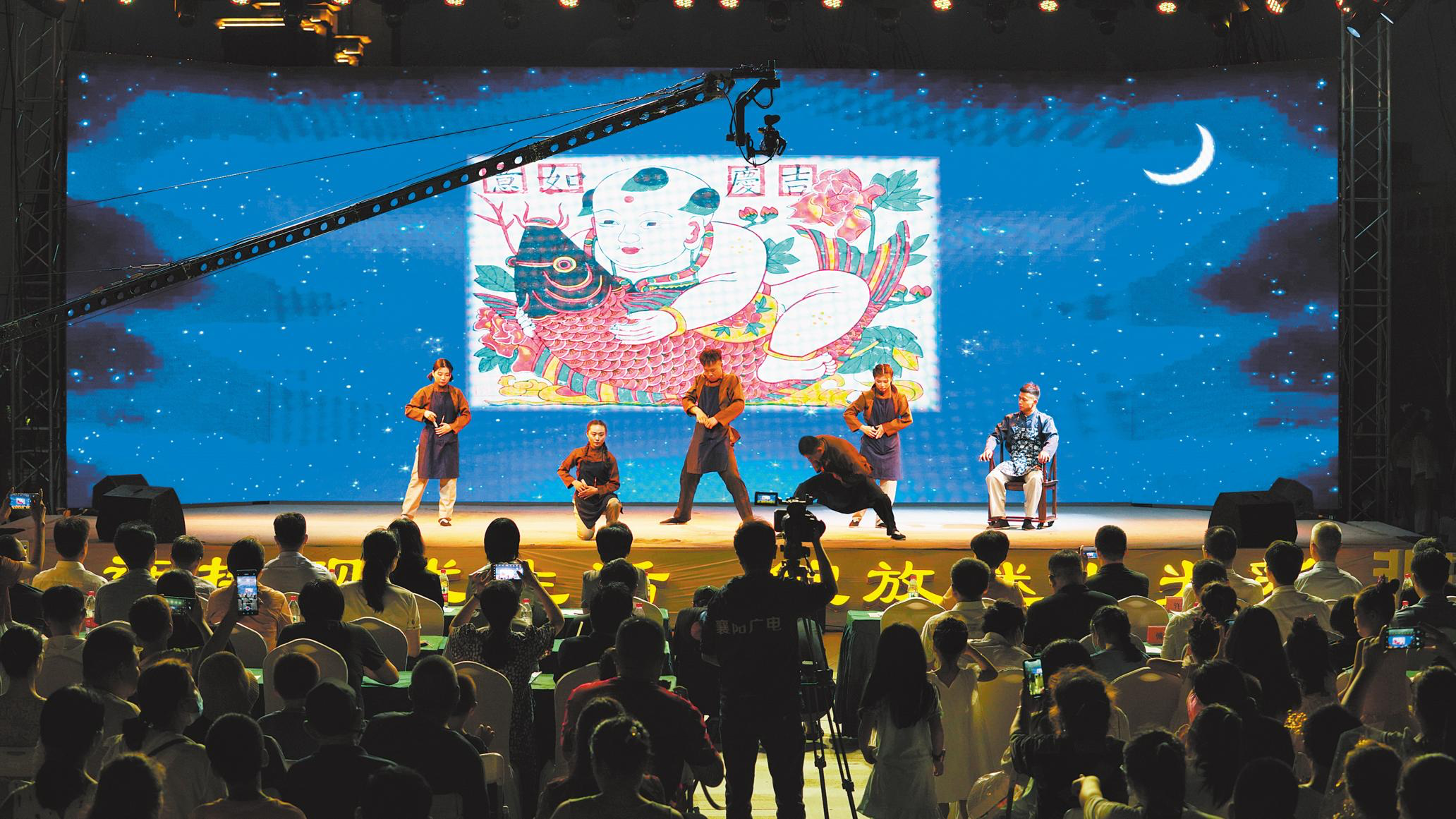

6月11日,老河口木版年畫情景劇《脈延》在襄陽華僑城奇幻度假區上演。(通訊員 譚文博 攝)

閱讀提要

6月8日,熱浪滾滾。沿著峴首山腳下的環山路,湖北日報全媒記者來到襄陽市級非物質文化遺産襄城香包傳承人崔明凡老人的家門口。

為參加週末在華僑城奇幻度假區舉辦的非遺集市活動,老人正飛針走線,床上、沙發上、茶几上、椅子上,堆滿五顏六色的線團和各式各樣的香包。

6月11日是我國第17個“文化和自然遺産日”。襄陽作為國家歷史文化名城,境內非物質文化遺産豐富。近年來,通過補短板、強弱項、揚優勢,鄂西北大地一塊塊文化瑰寶漸顯斑斕色彩。

截至目前,襄陽共有國家級非遺項目9項、省級35項、市級107項、縣級項目519項,涉及民間文學、傳統美術、傳統技藝等十大類別。一個個非遺項目,正走出“深閨”,走向熱氣騰騰的煙火人間。

“熬煮”出來的文化寶貝

5月31日,2022年“文化和自然遺産日”非遺宣傳展示湖北主會場——湖北非遺産品優惠展銷季暨首屆非遺時裝秀活動在武漢舉辦。

活動開幕式上,省文旅廳為我省首批十個非遺特色村鎮、街區授牌,棗陽市琚灣非遺小鎮喜獲殊榮。在非遺成果展上,棗陽手工粗布製作技藝、熊銀匠手工銀器製作技藝、香包製作技藝等12個極具襄陽特色與文化內涵的非遺項目引人駐足圍觀。

“連接現代生活 綻放迷人光彩”,這是今年“文化和自然遺産日”的活動主題,時尚動感,和現代生活相連,平添一份親和力。

非遺是時間積澱、匠心堅守、各方呵護共同“熬煮”出來的文化寶貝,過程漫長、歷程艱辛。襄陽市群藝館館長郝秀峰介紹,該市非遺項目蓬勃發展的黃金期,肇端于上世紀70年代末至90年代末。

谷城縣和老河口市毗鄰漢江,一度呈現“日有千帆過,夜點萬盞燈”的繁榮景象,眾多船工、搬運工在辛苦勞作之餘,將越調、絲弦、鑼鼓等作為主要休閒方式,紮根生活的土壤,漸成文化一脈。

上世紀80年代,老河口市豫劇團拉著板車將絲弦、鑼鼓等曲目送到田間地頭,被原文化部授予“板車劇團”稱號,成為全國“三面紅旗”劇團之一。時任團長汪愛枝,人稱“鄂西北一枝花”,曾代表劇團赴日本交流。

襄州區的程河柳編擁有300多年曆史,上世紀90年代,憑藉精美的編工和豐富的樣式,遠銷日韓歐美。傳承人朱德安回憶:“當時全鎮編工有2萬人,每個編工月入1000多元,比鎮幹部工資還高。”

時代大潮奔涌向前。此後,襄陽的一些本土文化瑰寶在歲月的顛拋淘洗之中,開始起起伏伏。

2005年至2009年,我國首次大規模開展全國性的非遺普查活動。2009年,襄陽非遺全面普查完成。

普查數據顯示,彼時,登記入冊的非遺資源項目有三分之一瀕臨滅絕,三分之一已入庫的項目因人力、財力、物力匱乏等原因,保護面臨困難,加上一些傳承人為了生活光景,紛紛外出務工,一些學習者看不到希望,轉向改行,非遺保護傳承,挑戰在前。

“兩條線”相輔相成

在我國非遺保護傳承事業中,向來存在“官方”與“民間”兩條線,它們互為支撐、相輔相成,為非遺“活下去”“活得好”注入綿綿動力。

這是一條持續精心編制的“線”——

襄陽市人社局在市級技能大師工作室評定中將非物質文化遺産傳承人納入評價對象,評定老河口木板年畫、襄州程河柳編等多家市級技能大師工作室,給予每家大師工作室10萬元建設獎補資金。

市教育局配合文旅部門在全市六所中小學開展非遺進校園試點活動,探索將非遺項目列入課後服務拓展項目中,鼓勵中小學校積極把非遺項目引進學校。

襄陽市財政將非遺保護經費納入本級財政預算,2022年已安排100萬元用於非物質文化遺産保護工作。

2021年11月26日,經湖北省第十三屆人民代表大會常務委員會第二十七次會議批准,《襄陽市非物質文化遺産保護條例》自今年5月1日起實施。作為襄陽首個針對非遺保護的地方性配套法規,條例針對保護機構不完善、經費保障不到位、人才隊伍不專業、不充足等方面日益突顯的問題,以良法促善治,護航非遺薪火相傳。

這是一條匠心運營的“線”——

《黑暗傳》《沮水嗚音》都是國家級非遺項目。在保康,這一古楚地巫音一脈的遺韻不斷飛進各家門戶。

55歲的王綿華是保康演唱《黑暗傳》的名角,從今年農曆正月初八開始邀約不斷,平均每週要唱3場左右。“有時累得不行,想休息幾天,但鄉里鄉親找上門來,不好意思拒絕。”

2020年4月30日,襄城區啟動“北街八點半 點亮夜經濟”夜遊活動,100余家非遺項目集聚古城北街,當晚銷售額突破20萬元。此後,盛世唐城景區、襄陽華僑城景區均設立非遺體驗中心,以非遺促旅遊、以旅遊助非遺。

今年6月10日至14日,非遺購物節暨非遺條例頒布實施宣傳周活動在襄陽華僑城奇幻度假區奇妙小鎮舉辦,全市國家級、省級、市級和縣級非遺項目四級聯動,石花奎面、熊銀匠手工銀器、邱氏醫藥等80余個體現襄陽地域特色的非遺代表性項目以及湖北老字號企業進行現場銷售,全方位展示非遺融合百姓生活的方方面面。

為“絕活”注入青春氣息

“一個普通的柳編果籃,售價不足10元;但配上一個鴨頭,讓果籃變成鴨子形狀,售價就到50多元,還供不應求。”6月9日,省級非遺代表性傳承人朱德安向記者講述一根柳條的“七十二變”。

襄州區程河鎮是柳編之鄉。過去較長一段時間,關於柳編的各種標準較為模糊,産品品質參差不齊。朱德安與襄陽市信息與標準化所合作,研究制定《程河柳編加工技術規範》,柳條種植、技藝細節等所有環節均有標準“加持”,技藝傳承更加科學、更可持續。

如今,程河柳編已不再局限于筐、籃,還可製作成桌椅板凳、茶几沙發,以及戶外大型園藝造型。2021年,程河鎮擁有編工1.3萬人,産業年産值超2億元。

《黑暗傳》流傳下來的有15大本、40章節,因其緣自楚國宮廷,唱詞、曲調都必須照本宣科。《沮水嗚音》的主要樂器是嗚音喇叭,比普通喇叭更長、更大、更厚,很難與其他樂器配合演奏。

近年來,保康縣從《黑暗傳》《沮水嗚音》中截取適量章節,對唱詞和曲調進行調整,先後創作出大型歌舞史詩《荊山楚源》、民俗風情音樂劇《荊山歌謠》,其中《荊山楚源》第七章節《鼓盆歌》和第八章節《苞茅酒》分獲第十屆“群星獎”的金獎和銀獎。

國家級非遺項目棗陽粗布,第四代傳承人劉大友創建的百布堂公司先後與武漢紡織大學、湖北工業大學、襄陽職業技術學院等高校合作,在設計、花色和款式方面不斷創新。“百布堂”旗下爆款産品——棉涼蓆,採用合股織法,加大紗線空隙利於散熱,還保留了粗棉布本身的優點,2020年,進入“荊楚優品”目錄。

“非遺項目要煥發生命力,形成自我造血功能,最重要的就是創新,形成好的産品。”郝秀峰認為,找到非遺與現實對話的結合點,挖掘與現代生活的融合點,才能為一項項“絕活”注入青春氣息,推動襄陽非遺“家族”不斷繁榮發展。(湖北日報全媒記者 趙峰 陳鵬 通訊員 黃佳 劉孝軍)

短評

激活非遺“一池春水”

□ 肖擎

從2001年崑曲入選聯合國教科文組織“人類口頭和非物質遺産代表作”開始,我國由政府主導推動的非遺保護工作已走過21個年頭。

與自然山水等天賜之寶不同,非物質文化遺産既是一門記錄人類生活、歷史變遷蹤跡的學問,也是一個國家和地區“源源自何來”的文化密碼,它們承載著鮮明的地域特徵和民族標誌性,有很多成為普羅大眾日用不離的生活品。

古老遺存要“活下去”“活得好”,無時無刻不頭頂四個字:保護傳承。其核心所指是,以今人之心力對待昨日之事物。從國家到地方,我們看到,從“搶救保護、建章立制”的基礎工作階段,轉入“鞏固搶救保護成果,提高保護傳承水準”縱深發展階段,從完善頂層設計、規範工作流程,到搶救性保護、整體性保護、生産性保護,頻頻舉措護佑一個個非遺項目連接現代生活、綻放時代光彩。

襄陽曆史文化厚重,一大批非遺文化至寶綿延久遠、力道遒勁,它們以漫長的週期起伏于城市發展、民眾生活的肌理。目前,襄陽已建立較為完善的國家、省、市、縣四級名錄保護體系,在非物質文化遺産資源普查、代表性傳承人保護等方面,取得較為明顯的成績。

激活非遺“一池春水”,征途未有窮期。接續付出點滴努力,讓非遺的根須深深紮在文化的土壤裏,在熱氣騰騰的人間煙火裏獲取充足營養,點點綠意終會跳動枝頭,花開有序。