- 對口支援三十載 屈鄉“移”來新生活

湖北宜昌秭歸縣作為三峽移民大縣,三峽工程壩區、庫區涉及全縣9個鄉鎮71個村,動態移民達10萬之眾。自1992年黨中央、國務院作出全國開展對口支援三峽庫區移民工作的重大決策之始,江蘇省、武漢市、三峽集團等對口支援地區和單位就按照“搬得出、穩得住、逐步能致富”的總體要求對口支援秭歸。經過30年的攜手共行,昔日峽江小城正重生為一顆璀璨的壩上明珠。

強化基礎建設 讓發展的底盤“硬”起來

漫步于秭歸新縣城,寬敞明亮的平湖大道、建東大道四通八達;迷人的徐家衝港灣、天問公園成為群眾休閒健身的好去處。縣人民醫院、縣文化演藝中心等工程,處處可見對口支援的結晶。

秭歸的重大基礎設施建設曾經成為掣肘經濟社會高品質發展的最大短板。對口支援地區和單位以此為突破口,拿出真金白銀全力支持秭歸改善基礎設施條件。2008年以來,累計引入重大基礎設施建設項目60余個,資金2.27億元。截至目前,全縣公路總里程達到6000公里,是移民前的3倍。武漢市援建的秭歸長江大橋,讓屈鄉人民千百年來的大橋夢成為現實。如今秭歸縣城城區面積拓展到14平方公里,人口達到15萬人,相當於再造了兩座縣城。

秭歸長江大橋 攝影 鄭家裕

培育特色産業 讓發展的動能“活”起來

走進湖北秭歸百麗鞋業有限責任公司的生産車間,數百名工人正在生産線上趕訂單。公司人事部主任向勁松介紹,企業當初落戶秭歸有個重要原因,就是解決三峽庫區移民的就業問題,這些工人裏有將近一半是三峽庫區移民。

百麗鞋業生産車間 攝影 杜元

對口支援工作開展以來,江蘇省帶著資金、項目和技術來到秭歸,率先在三峽湖北庫區興辦江蘇工業園,並牽線搭橋促成百麗集團等20多家名優企業先後紮根秭歸,推動形成了光機電、食品加工、紡織服飾、新型建材等優勢産業集群,帶動移民就業上萬人。這些企業不僅增強了秭歸經濟的造血功能,而且自身也得到發展壯大,大部分企業紛紛增資擴能,興建二期、三期項目,成為三峽庫區經濟合作的成功典範。目前,由江蘇省、武漢市等對口支援的三峽移民産業園正在建設中,建成後可解決千人就業問題。

臍橙是秭歸的支柱産業、農民的致富産業。華中農業大學立足科技支援、智力幫扶,連續多年扶持秭歸臍橙産業發展,實現了秭歸柑橘四季皆有鮮果——春有倫晚臍橙、夏有密奈夏橙、秋有屈鄉秋橙、冬有紐荷爾臍橙。華中農業大學還分別與屈姑食品、秭源食品等企業在柑橘、核桃深加工綜合利用等領域開展技術合作,開發出了屈姑橙酒橙醋橙茶、核桃露等新産品,有力推動了當地農業增效、農民增收。江蘇省、武漢市則動員各地各部門幫銷農副産品15萬噸,全力支持秭歸特色産業發展壯大。秭歸農村居民人均純收入從1992年的462元上升到2021年的13495元。

屈姑集團柑橘全産業鏈産品 攝影 杜元

聚力民生改善 讓發展的成色“靚”起來

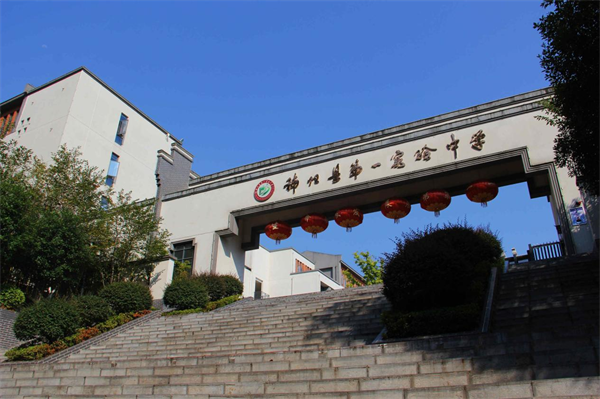

近年來,隨著三峽庫區生態屏障區1.5萬移民移居縣城,秭歸城區人口逐年增加,初中適齡學生快速增長,秭歸第一實驗中學現有規模已不能滿足城區學生入學需求。為了讓移民子女享受和城裏孩子一樣的教育環境,江蘇省、武漢市等對口支援單位全力幫扶,拿出1500萬資金,新建實驗樓及辦公樓,並高標準配備了化學、物理、生物等實驗室的教學設施設備和儀器。2018年9月份,新校區全面竣工並投入使用。

秭歸縣第一實驗中學新校區 攝影 杜元

為確保移民安穩致富,對口支援地區和單位幫助秭歸織密“民生保障網”,大幅改善移民生活。江蘇省、武漢市等單位支援資金2600多萬元支持體育館建設及鳳凰山綠化建設;國家電網投資1.05億元為秭歸無償捐贈建設48座光伏發電站;省直相關部門指導實施消除零就業工程,幫助困難家庭和“4050”人員就業,舉辦多期技能培訓班,將移民群眾“扶上馬、再送一程”。

狠抓環境治理 讓發展的後勁“足”起來

秭歸地處三峽工程壩上庫首,擔負著“確保一庫清水永續東流”的重大政治責任。對口支援地區和單位結合庫區生態環境實際,堅持走生態優先、綠色發展之路,協同推進經濟高品質發展和生態環境高水準保護。

秭歸LNG船舶加注碼頭項目二期工程如今正在加緊施工。該項目由江蘇常州中旖控股有限公司投資興建。項目全部建成後,全年可為過往船舶加注液化天然氣可達10萬噸,能充分為長江大保護、長江中下游船舶節能減排發揮重要作用。三峽集團也投入資金1600余萬元支持秭歸開展長江干支流清漂工作,同時採用PPP模式投資17億元實施曲溪污水處理廠等18個環保項目,保障三峽工程安全運行。

秭歸LNG船舶加注碼頭項目 攝影 梅丹

如今的秭歸,長江兩岸綠意盎然、水天一色,綠色發展後勁綿綿不絕。近年來,秭歸成功創建“國家生態文明建設示範區”“中國天然氧吧”,探索出“兩山”轉化的“秭歸經驗”。

30年來,各地區和單位對秭歸的對口支援實現了從無償資金支持為主向開展經濟項目合作為主、從“輸血型”到“造血型”、從“經濟增長”到“綠色發展”的轉型躍升。截至2021年,對口支援累計引入各類資金9.6億元,其中無償援助資金9億元,助推秭歸“因三峽而變,因三峽而興”。(文 杜元 劉珈陵 謝奇 張詩康 梅丹)