- 開街一個多月 累計接待遊客逾50萬人次 武漢江夏裏火爆出圈

原標題:開街一個多月,累計接待遊客逾50萬人次 江夏裏火爆出圈

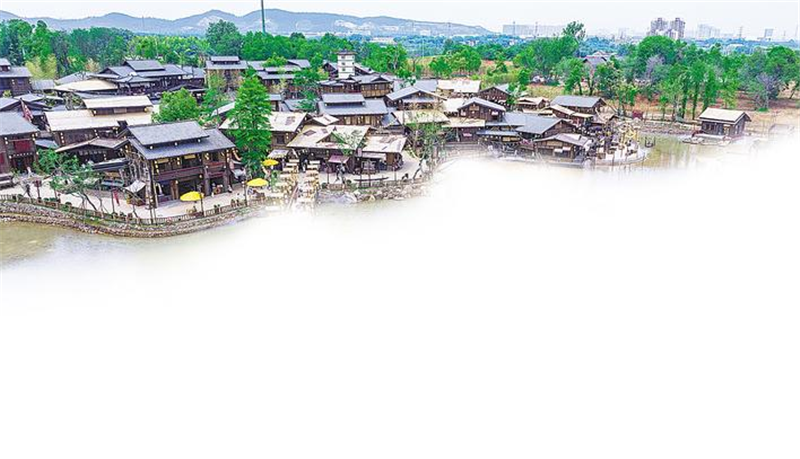

江夏裏自5月1日開街以來,一直受到遊人的喜愛,旅遊持續火爆。(湖北日報全媒記者 朱熙勇 攝)

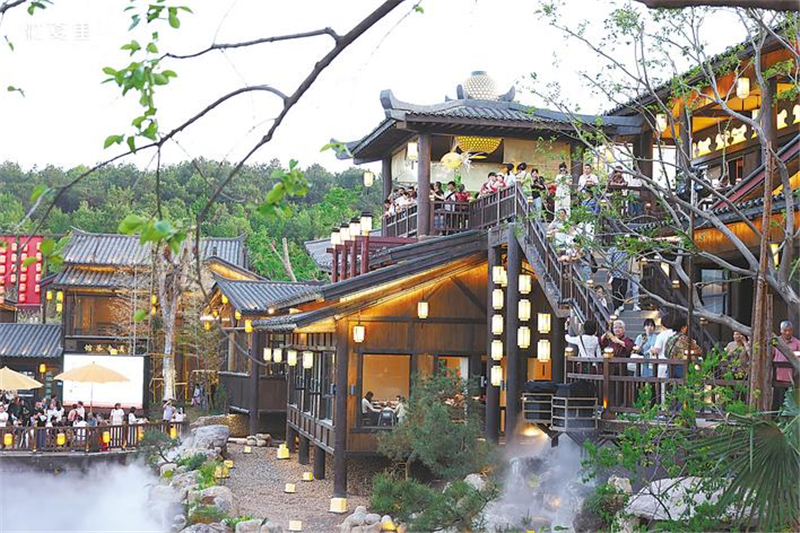

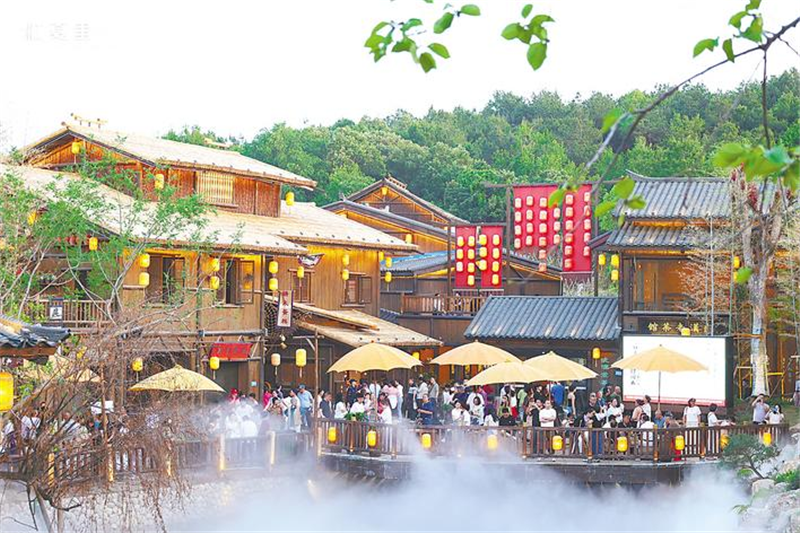

江夏裏倣古街區,人來人往。(湖北日報通訊員 徐婷 攝)

今年“五一”,江夏裏武漢老碼頭文化美食街區(以下簡稱“江夏裏”)驚艷亮相,開街一個多月,累計接待遊客逾50萬人次,日均1.66萬人次。

江夏裏由武漢市江夏區五里界街錦繡村村集體企業投資,湖南省有裏文化旅遊發展有限公司(以下簡稱“湖南有裏文旅”)運營。這是繼湘江裏、南嶽裏之後,湖南有裏文旅在全國運營的第3個“裏”系列項目,經營時間不長,迅速成為市民和遊客競相打卡的網紅景點,躋身新中式愛好者的出片排行榜。

這是為何?連日來,湖北日報全媒記者走進江夏裏一探究竟。

最大程度降低遊客門檻

走進江夏裏,青石板路蜿蜒向前,古色古香的市集錯落有致,民俗表演輪番上演,45個美食檔口香氣四溢……夜幕下,點點燈火映照水面,槳聲燈影搖曳,詩意與煙火在此完美交融。

“在這裡品美食、賞美景、看民俗,是一種享受!”6月6日,63歲的退休教師劉學明和老伴一起,開車來逛江夏裏,“我們是慕名而來,街上的豆腐腦很正宗,不時會撞見‘快閃式錶演’,很不錯!”夫妻倆讚不絕口。

臨近中午,他們找了一家臨湖飯館就餐,“都是些家常菜,人均消費不到40元”。聽説晚上有“好看的表演”,夫妻倆決定多留一會,看完再回去。

“好看的表演”指的是行進式演出《李白江夏行》,6月1日起,每天19:40準時上演。

這次出來,讓劉學明略感意外的是,江夏裏不收門票,停車場不收費,看演出也不收費。

據透露,項目即將運營時,有人提出,可否收門票?初步測算,一年收入還不少。

“一旦收門票,會將更多人擋在門外。”運營團隊斷然否決,堅持開放式運營模式。

“核心目的就是最大程度降低遊客門檻,讓更多市民和遊客能夠輕鬆走進來,獲得良好的體驗感。”湖南有裏文旅聯合創始人赫榮寰説。

開放式運營,帶來了人氣。江夏裏“五一”開業,5天假期,接待遊客22萬人次。

赫榮寰介紹,疫情之後,消費市場更趨理性,這也倒逼文旅模式創新。城市微休閒、短途遊已成為常態。像江夏裏這樣,距離市中心約30公里、1小時車程可達的項目,正好契合市民日常休閒、旅遊新需求。

盤活閒置農房荒地資金

江夏裏位於五里界街錦繡村泉井劉灣,總佔地面積110畝,是一個集主題院子餐廳、特色小吃、民俗文化、沉浸式演藝等於一體的旅遊景區,由38棟閒置農房和大片荒地改造而來。

2009年,五里界街引入房地産項目,錦繡村泉井劉、郭家坡、程家坊等村灣土地被徵用,部分村民搬進安置房,村集體也獲得徵地補償款。

2011年補償款到位後,2000多萬元一直“躺”在賬戶裏。一方面,資金監管存在極大風險;另一方面,村民們期望公平合理分配,用於改善村民生活或支持村灣建設。

這些資金怎麼用?村民代表大會上,有人提出,開發景區增加收入。2022年底,一位餐飲老闆找到錦繡村黨支部書記劉兵,想租用村灣兩棟閒置房做餐飲。

這是個好主意,不過只開發兩棟房屋,規模太小,可否整體打包?五里界街組織錦繡村幹部和村民代表一起赴湖南湘江裏考察。

村幹部汪夢玲、街道幹部寇黎麗作為代表參與,汪夢玲直言:“湘江裏夜經濟給我極大衝擊,原來漁村夜景可以這麼美!”寇黎麗更是覺得,在漁村曲徑通幽、小橋流水中,仿佛感受到世外桃源的美好。

考察回村後,錦繡村決定引進湖南院子餐飲項目,經村民大會表決通過,錦繡村統籌整合2000多萬元村集體資金,組建村集體企業——武漢春申裏文化旅遊發展有限公司,與湖南有裏文旅共同打造江夏裏項目。

2023年8月,雙方簽約。該項目採取“村集體全資入股建設+專業公司全委託運營”模式,計劃總投資3000萬元,建成後,預計為本地提供就業崗位約180個,村集體實現年直接經濟收入300萬元,年接待遊客量可達200萬人次。

項目開工時,名稱為“歸郡裏春申大碼頭”,開業時卻定名“江夏裏武漢老碼頭”,為何改名?

運營團隊認為,“歸郡裏春申大碼頭”融合了古江夏郡的詩意和春申故里文化,但文化輻射面有一定局限,為吸引更多人,決定聚焦更具武漢城市特質的“碼頭文化”,於是更改名稱為“江夏裏武漢老碼頭”。

設計團隊介紹,江夏裏在場景打造上,聚焦武漢老碼頭文化,通過復原老碼頭建築風貌、重現市井生活場景、整理碼頭歷史故事、古風演繹等方式,讓遊客在漫步街區時真切感受到武漢老碼頭獨特的歷史文脈。街區內還創新性地將傳統飲食文化、民俗表演、手工藝體驗等文化元素與現代商業形態有機融合,不僅可看、可聽,更可品、可玩、可帶走。

吸引遊客雨天也願意來

在中國傳統城市格局中,“街—巷—裏”構成層級關係。不同於開放的街巷,“裏”代表著更小規模、更具生活氣息的聚居群落。它是市井生活的載體,是展現平民社會、市井百態的核心社交空間和組織形態。

湖南有裏文旅“裏”系列項目中,長沙湘江裏講漁村文化,衡陽南嶽裏講廟會文化,武漢江夏裏講老碼頭文化,核心都是講述老百姓自己的故事,展現最接地氣的市井生活。

“所有的業態和氛圍營造,都圍繞‘裏’這個具有煙火氣的聚落空間展開。”赫榮寰説。

依託“裏”,江夏裏將走向何處?

根據此前預計,江夏裏年接待遊客量將達200萬人次。如今運營才一個多月,便突破50萬人次,照此推算,全年有望突破500萬人次。

這大大超過了預期,但具體到每天,也有冷熱不均的情況。記者多次實地探訪發現,惡劣天氣對項目運營影響大,每逢遇到雨天,遊客驟減。

“我們基本上靠天吃飯,每天都要看天氣預報!”運營團隊行政總監張丹丹笑稱,江夏裏“最怕下雨”,以端午3天假期接待量為例,第一天約5000人次,第二天約7000人次,第三天猛增至3萬多人次,“這是因為前兩天下雨,第三天放晴!”

未來如何破除“雨天魔咒”,讓遊客雨天也願意來?

赫榮寰表示,正通過加強行銷策劃和豐富文化體驗活動,吸引遊客即使在雨天也願意前來。街區匯聚超過120種各地小吃和6家特色主題餐飲店,業態豐富:非遺小吃、特色地方小吃、武漢老茶館、特色湖湘菜、河鮮、私房菜等,價格覆蓋不同消費層級,能全方位滿足遊客餐食需求。

雨天,恰恰是靜下心來品嘗美食的好時機。據悉,江夏裏二期也正在緊鑼密鼓建設中,將增加兒童遊樂、研學、民宿等設施,進一步提升景區功能。

江夏裏火爆出圈,已産生集聚效應。數據顯示,自開街以來,受其輻射帶動,周邊梁湖漫鄉、龍灣半島、拾光牧場、靈山生態文化旅遊區等景區遊客接待量同比激增,形成以“江夏裏”為核心的文旅産業集群,推動江夏區全域旅遊發展邁上新臺階。(湖北日報全媒記者 汪洋 湯煒瑋 見習記者 甄子萱 通訊員 田勇)