- “從畫派到學院:嶺南中國畫的現代轉型專題展”在漢開幕

當黎雄才的《武漢防汛圖卷》、楊之光的《一輩子第一回》等新中國美術史上的經典畫作,時隔近七十年重返其誕生地武漢時,一場跨越時空的藝術對話悄然展開。6月24日,作為2023年國家藝術基金傳播交流推廣項目,由廣州美術學院、嶺南畫派紀念館與武漢美術館聯合主辦的《從畫派到學院:嶺南中國畫的現代轉型專題展》在武漢美術館(漢口館)正式開幕。這不僅是一次高水準的藝術巡禮,更因其與武漢深厚的歷史淵源,成為一次意義非凡的文化“重逢”。

展覽在武漢舉辦,具有尤為特殊的意義。

“這是一次學術的回望,更是一次歷史的回聲。”策展人莊程恒介紹説,1953年,廣州美術學院前身中南美術專科學校在武漢武昌創辦。當時,作為嶺南畫派的中堅力量,關山月、黎雄才、楊之光等一批傑出畫家北上武漢,成為該校第一批中國畫教師。他們在此生活工作長達五年,將武漢這片熱土作為藝術革新的重要實踐場,不僅在教學上構建起新中國畫體系,也在荊楚大地留下諸多藝術經典。此次展覽,正是這一段美術教育融合與文化共振的集中展示。

(森林的早晨,趙崇正,20世紀50-60年代,嶺南畫派紀念館藏)

為立體地呈現這一歷史進程,展覽以“從畫派到學院”為題,全面梳理嶺南畫派從“折衷中西、融匯古今”革新理念出發,歷史性地轉型並融入現代學院教育體系。從“藝術為人民”“從彩墨係到國畫係的轉變”“《黎雄才山水畫譜》的誕生”“‘四寫’實踐”和“群賢畢至”等五個單元,百餘件繪畫作品、珍貴文獻檔案、影像資料等多重線索,清晰勾勒出這段歷史的生動軌跡。

![]()

(武漢郊區之農業生産合作社,黎雄才,1956年,嶺南畫派紀念館藏)

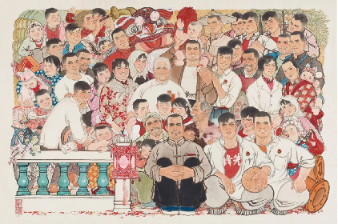

其中最引人注目的,無疑是那些誕生於武漢的畫作,時隔近七十年後首次“回到”武漢。關山月的《山村躍進圖》、黎雄才的《武漢防汛圖卷》、楊之光的《雪夜送飯》與《一輩子第一回》等載入史冊的名作,記錄了畫家們在武漢時期深入生活、紮根人民的創作歷程,見證了新中國文藝“為時代畫像、為人民立傳”的藝術理想。

(我們的隊,林墉,1964年,廣州美術學院美術館藏)

廣州美術學院黨委書記、廣東省美術家協會主席林藍表示:“這次展覽不僅是一次嶺南優秀文化的傳播,更是一次對關鍵歷史現場的回訪和對前輩大家的致敬。”武漢美術館館長陳勇勁則表示,這段極為深厚的淵源,鑄就了粵鄂兩地美術機構共有的學術基因。從2010年《江山如此多嬌——關山月畫展》到本次專題展,兩地美術界始終以開放的姿態推動創作、教育、研究領域的深層合作。

據悉,展覽將持續至7月27日,免費向公眾開放,期間將舉辦多場主題講座和學術對談等公共教育活動。(記者 劉煒 通訊員 李霞)