- 麥田之上

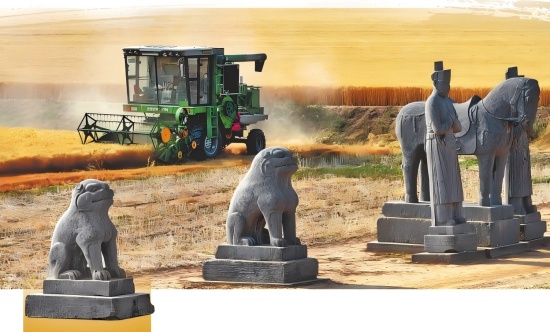

6月8日,鞏義宋陵遺址保護區永泰陵附近最後一塊麥田收割完畢,預示著今年宋陵麥收落幕。這片環繞北宋皇陵的麥田,不僅承載著當地農民世代耕作的記憶,更以其獨特的歷史人文景觀成為今夏文旅新熱點。河南日報記者 陳曉東 攝

芒種之後,麥收接近尾聲。

一年又一年,一季又一季,中原大地之上,播種與收穫輪番登場。

麥田之上,生長著什麼?在河南,有很多種可能。

地裏“長”出大國糧倉。

從春到夏,自媒體達人、四川妮兒若菱總愛往河南的麥田跑,拍了很多有意思的短視頻。

“來河南才曉得,這兒的人和土地之間的羈絆好深,不管地大地小,都要種上糧食。”看著麥子一步步成熟收割,她感動到掉淚,“河南人的付出值得更多人看見。”

若菱記下了一串串數據:河南用不足全國1/16的耕地産出了全國1/10的糧食、1/4的小麥,生産了全國1/2的火腿腸、1/3的速食麵、1/4的饅頭、3/5的湯圓、7/10的水餃、4/5的酸辣粉,每年向外調出原糧以及製成品600多億斤。

“這些數字,都是河南人給的安全感。”她深有感觸地説,“真正種地的人,才知道這種分量。”

土地與農耕的故事,不僅在麥浪裏流淌,也在時代變遷中刷新版本。

莊稼成了“全能寶”。優質強筋小麥做出香甜的麵包,弱筋小麥製成可口的餅乾和糕點,就連麥秸稈在河南也能變廢為寶。點麥成“金”、變草為畫,非遺秸稈畫在濮陽、開封“畫”出文創新産業;在信陽,秸稈又“變身”無醛禾香板,進軍傢具製作和裝修領域。

是貢獻也是奉獻。中原糧倉、國人廚房、世界餐桌,河南地裏生長的麥和糧在産業鏈、供應鏈的鏈動下向價值鏈高端攀升。

地裏“長”出故土情懷。

又一個仲夏,又一年麥收,週口淮陽“90後”小夥郭明偉迎來了結婚一週年。

郭明偉和妻子在北京開了一個攝影工作室,去年麥收時節那場在老家舉辦的“麥田裏的婚禮”是夫妻倆最溫馨美好的幸福回憶。

“小時候,收麥放麥假,全家總動員。舉辦麥田婚禮,尋找的是兒時記憶和那份鄉愁,也寓意麥子和愛情一起豐收。”6月7日,説起一年前的婚禮,電話那頭的郭明偉話語間透著甜蜜。

今年,郭明偉因要照看出生不久的寶寶不能回到故鄉,但他一直打聽著麥子長勢和麥收進展:“20多歲就離開家鄉、在外闖蕩,但無論走到哪,總會惦記著家鄉的莊稼、土地和糧食。”

做一束沉甸甸的麥穗。勤懇、踏實、本分,河南人的品格如同麥子一樣,向下紮根、向上生長。

地裏“長”出文化藝術。

“傳統的中國文化是土地裡長出來的。”費孝通先生在《土地裡長出來的文化》一文中開宗明義。

大河之南,厚土中原,一處處歷史遺址,一個個文化坐標,嵌于大地,印證中華文明源遠流長。

最近,與鞏義宋陵同框的麥田火爆出圈,讓更多人看到了跨越千年的麥收圖景。

宋陵麥收和只有河南·戲劇幻城的麥田落日音樂會穿越時空、連接古今、震撼人心。“這都是只有河南才有的。”看過宋陵的麥田之後,遊客李祺趕在芒種當天去了只有河南·戲劇幻城的百畝金黃麥田。

從英國曼徹斯特大學畢業不久的朱璽潼也置身只有河南·戲劇幻城。“沉浸式看劇連接的是過去,讓我們記住苦難、記住歷史、記住文化;而麥田落日音樂會連接的是現在和未來,尤其是在麥收季節,確實有麥香的味道,這種感覺就是‘河南很好’。”

“幻城老友”都身穿定制海魂衫,大學生丁梓宸就是其中一位。“一次次奔赴河南,不僅僅是因為這兒的戲劇,更是因為河南這片充滿人情味兒的土地,給予了年輕人強大的文化自信和前行力量。”他由衷感慨。

“金黃的麥田,生長在家園,在那河之南,在人間。我的過去呀,我的未來呀,就在轉眼間,化成金黃一片……”悠揚的旋律和歌聲扣人心弦。

數千年來,河南的土地,既生長糧食,也滋養藝術、涵養文化、厚植情懷、砥礪精神。

今年高考語文全國一卷作文題的材料選錄了艾青《我愛這土地》的詩文。河南的價值和擔當就深藏在對土地的愛與敬、對民族精神的傳與揚之中。(記者 王延輝 祁道鵬)