- 駐村有期 發展不息

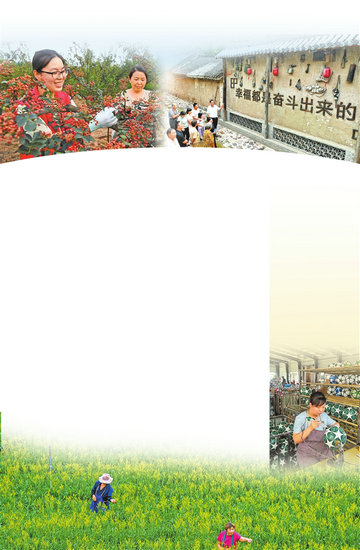

義馬市新區街道付村社區,駐村第一書記(左)和群眾一起採摘花椒。 楊遠高 蘇浩然 攝

汝州市陵頭鎮王灣村,駐村第一書記向遊客介紹農耕文化墻。 楊遠高 崔高陽 攝

上蔡縣程老社區駐村第一書記幫助當地引進冠鑫體育用品有限公司,提供就業崗位。 河南日報記者 趙一帆 攝

最近,鹿邑縣“蹭飯書記”火了。一併帶火的,還有“駐村第一書記”這個群體。

今年是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接5年過渡期的最後一年。眼下,全省2022—2024年批1.35萬名駐村第一書記已完成駐村工作回到原單位,新一批選派的3.3萬名駐村幹部已到崗履新。

廣大駐村第一書記正忙碌在田間地頭、群眾身邊,不斷建強村黨組織、推進強村富民、提升治理水準、為群眾辦實事……在推進鄉村全面振興的實踐中接續書寫新答卷。

從駐進村裏到“住”進心裏

“到點了,到點了!蹭飯,蹭飯!”伴隨著標誌性的開場白,鹿邑縣生鐵冢鎮范莊村駐村第一書記董桂林端著瓷碗,又一次叩開了村民的家門。

這看似隨意的“蹭飯”,實則是精心設計的走訪。他每次都自掏腰包帶上雞蛋、牛奶、麵粉等慰問品,在百家飯的煙火氣中傾聽家長裏短、困難訴求,用一碗麵條打通了幹群之間的“最後一米”。在社交平臺上,網友紛紛點讚:“這才是腳底沾泥的好幹部。”

不當“走讀”幹部,不做“鍍金”幹部,董桂林的瓷碗裏,盛著最樸素的真理:幹部俯下身,民心自會暖。

駐進村裏,更要“住”進百姓心裏,董桂林的故事並非個例。在中原廣袤的鄉村大地上,越來越多的駐村幹部正在用各自獨特的方式融入群眾。

2021年7月,季國民被派駐濮陽縣梁莊鎮于寨村擔任駐村第一書記。初來乍到,村民對他並不熱情,怕他待不長。

如何破冰?挨家挨戶走訪,他發現,村民遇到困難,自己發愁,卻不知道找誰,不知道怎麼解決。

給錢給物,不如有個好支部。“解決問題的關鍵,是要讓組織強起來,讓村民遇到事能想到你,想到組織,信任組織。”季國民想了很多辦法。

修一條路。“晴天一身土,雨天兩腳泥。”村裏的生産道路坑坑洼洼,村民念叨多年。駐村後,季國民協調資金,啟動硬化工程。他和村幹部天天泡在工地,待了一個月,直至1000米平坦的水泥路貫通。

裝一盞燈。“晚上娃娃放學不安全,老人遛彎兒得摸黑。”村民找到他,説村裏26盞太陽能路燈25盞都“罷工”了。季國民第一時間打報告,向“娘家”市總工會求援,很快,不僅路燈修好了,又在路上新裝了10盞路燈。

挖一溝渠。今年春旱,于寨村的麥苗蔫得打卷。季國民蹲在地頭,發現土渠滲漏嚴重,水流不到地尾就跑光了。他跑部門、遞材料,黨員群眾一起挖渠基。650米U形渠貫通時,清冽的河水流進農田,也浸潤了村民的心田。

慢慢地,來找季國民反映問題的村民越來越多,依靠黨支部解決困難的群眾越來越多。“現在村民都有了共識,有事就找組織。”季國民説,“我們在服務群眾中不斷增強基層黨組織的凝聚力和號召力。”

沒有一個好班子,各項工作都會陷入被動。幫強扶優村級班子,是幫扶工作的關鍵。駐村以來,季國民共發展新黨員4名,培養入黨積極分子4名,培養後備幹部3名。

“為什麼叫駐村第一書記?”季國民有自己的體會——第一,意味著“書記”這一政治身份是第一位的,必須把支部建設作為頭等大事;第一,意味著要帶頭幹事、帶頭服務、帶頭吃虧。

今年2月份,全省進行了駐村幹部輪換,新選派1.3萬名第一書記、2萬名工作隊員完成入村。新力量帶來新作風,班子強了,人心聚了,光景會一天比一天好。

從一人駐村到多方聯動

一場大雨過後,上蔡縣蘆崗街道程老社區新修的村道不見積水,分外整潔。道路兩側,廣玉蘭和月季相映成趣。

時間回到三個月前,程老社區黨群服務中心的梧桐樹下,一場由修路展開的討論會開得火熱。

“能不能把路修到我家大棚門口?”“排水溝得加寬,去年雨水倒灌淹了半畝玉米。”鄉親們講得懇切,吳昊聽得認真。

吳昊是河南省水利廳派駐程老社區的駐村第一書記,和水打交道是他的老本行。立足水利優勢,吳昊不僅爭取來省級“四好農村路”專項資金,還為村裏制定了專業科學的排澇方案。“500米老化下水道煥然一新,3座雨水井保駕護航,農田排澇基本暢通,積水點徹底根治,鄉親們再不用蹚水出門了!”吳昊説。

暢通的道路打開了産業發展的“任督二脈”。在駐村工作隊的推動下,程老社區因地制宜,在省農科院的技術支持下,探索出了“豌豆—玉米—玉米”“一年三茬”特色種植模式,相比傳統的“小麥—玉米”種植,畝均收益翻了一番。

再過幾天,程老社區的第二茬玉米就要迎來豐收。

一路之隔的社區黨群服務中心旁邊,由村集體建設的鮮食玉米加工廠已開始施工。

社區農産品展銷館裏,來自漯河市的直播團隊熱情叫賣,訂單不斷。

一條集種植、加工、銷售于一體的鮮食玉米産業鏈風生水起。短短幾年,村集體經濟從負數躍升至50萬元。

駐村幫扶,不僅是派駐一個人,更帶來一方優勢、一方資源。

依託省農科院幫扶,滑縣王莊鎮大柳樹村建起高效農業示範項目,形成了花生雜糧加工、優質果樹栽培、優質小麥種植三大優勢産業。今年,該村整村推進許為鋼院士團隊研發的鄭麥1860優質小麥種植,朝著優質小麥種子繁育基地堅實邁進。

發揮省林業局資源優勢,桐柏縣朱莊鎮粉坊村因地制宜發展林下經濟,引進油茶、連翹和珍珠花産業,發展司馬光良種油茶基地3000余畝,傳統香菇産業鏈不斷延伸。“上有林業項目資金支持、下有專家一線指導,日子越過越紅火!”村民們説。

……

目前,河南共有派駐村1.3萬個,駐村第一書記和工作隊員3.3萬名,他們來自黨政機關、事業單位、國有企業等,是幫扶村和派出單位之間的橋梁和紐帶。

從“單兵作戰”到成為“支點”撬動系統力量,廣闊的組織資源不斷拓展著駐村工作的資源邊界和能力上限,讓鄉村發展有特色、有抓手、有底氣。

從幫扶“輸血”到持續“造血”

6月30日,滑縣城關街道史固村,村民正忙著搬運鋼架、綁扎鋼筋,搭建新的大棚,地裏一派繁忙景象。

“趁著西瓜下市的空檔搭大棚,到時候正好種芹菜。”脫貧戶郭國傑直起腰擦著汗説。9年前,在村裏帶領下,他流轉11畝地經營大棚,夏天賣兩茬西瓜、冬天産一季芹菜,不僅脫了貧,還住進了新樓房。“以前在外做苦力,如今在家門口種‘兩瓜一菜’,收入挺不錯。”郭國傑對眼下的日子很滿意。

“兩瓜一菜”曾是史固村的零星産業。2015年,駐村幫扶力量注入後,“兩瓜一菜”特色産業規模不斷擴大,1300余畝標準化大棚拔地而起,年産值達6500萬元,70%農戶因此受益。

變化的關鍵藏在駐村第一書記郭彪的工作筆記裏:“真正的幫扶不是搭一個大棚,而是教會村民怎麼搭;不是建一個廠,而是讓村民懂得如何建。”

理念催生新實踐。村委會旁一棟閒置的兩層樓,在郭彪眼中是寶貴資源。依託軍民融合辦系統優勢,他帶領村兩委深入企業學習、邀請專家調研評估,謀劃在此開辦自發暖熱貼産品工廠。廠子村集體控股,村民可進廠當工人,也可投資做股東。“這可是個大好事兒!我們村馬上有廠了,到時我也來當工人。”郭國傑喜不自勝。

從搭大棚到建工廠,不直接發錢發物、不搞包辦代替、不做短期項目,將閒置資産轉化為村民做主的産業載體,樹立“我的産業我做主”的主人翁意識,村民從被動接受者變為主動創業者——2024年,史固村集體經濟收入130余萬元,內生動力十足。

史固村的探索並非個例。

舞鋼市礦建街道張樓村,在駐村第一書記的帶領下引進蘆筍種植項目,形成穩定産業模式,日收割量約2000公斤,帶動周邊30名群眾務工,月工資約2500元。

輝縣市南寨鎮鳳凰山村,在駐村第一書記幫助下爭取到項目資金,盤活荒廢的古山楂林,聯合龍頭企業“楂之戀”,通過“公司+合作社+農戶”模式訂單種植山楂,帶動村民就近務工增收40余萬元。

實踐證明,鄉村振興不是簡單的物資輸送,而是能力建設與産業培育的系統工程,當“帶不走的産業”在中原大地遍地生根,當“用得上的技術”成為村民的生存本領,才能打破“幫扶一撤、發展就弱”的怪現象,形成“駐村有期,發展生生不息”的良性循環。

今年是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接過渡期最後一年,駐村第一書記接力奔跑,現代化農業強省精彩可期、未完待續。(記者 趙一帆 劉一潔)