- 國內外高校角逐大創賽!00後如何破解科技“卡脖子”難題?

大河網訊(記者 劉高雅)當航天衛星遇上“細胞再生術”,當腳下步道化身“能量工廠”,當高純金屬突破“卡脖子”難題……10月13—15日,中國國際大學生創新大賽在鄭州大學舉辦。同期舉辦的大賽優秀項目展展出了鄭州大學、浙江大學、清華大學、南京理工大學等44所學校的47個項目。這群“科研小將”,如何用天馬行空的創意與腳踏實地的鑽研,讓這場科技盛宴綻放獨有的光彩?記者帶你來探展——

航天新勢力丨小衛星如何實現“自我修復”?

在航天科技展區,哈爾濱工業大學2022級小衛星班的本科生姚尊皓正圍著模型介紹:“這可不是普通衛星!這是我們研發的‘磁合星樞’平臺,就像給衛星裝上了再生細胞。”

面對低軌巨星座運維成本高、壽命短的行業痛點,這個年輕的團隊交出了令人驚艷的答卷。

“我們設計的通用化多胞並連線構,能讓衛星模組像搭積木一樣自由組合。”姚尊皓指著動態演示屏解答,“經驗證,這項技術在軌驗證碼成功率100%!”

更令人驚嘆的是無纜化高集成設計,通過把20多個單機塞進“單胞”,硬是從衛星肚子裏“擠”出26%的空間。“基於這些成果,項目今年已經進入哈工大科技園孵化。”姚尊皓眼裏閃著光,自豪地介紹道。

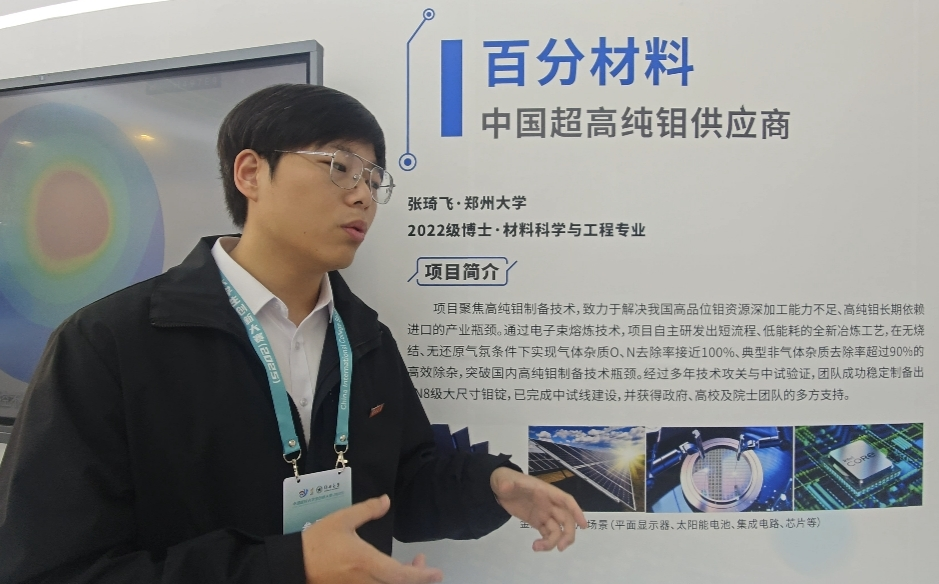

金屬突圍戰丨河南高校破解“白色黃金”提純密碼

在材料科學展區,鄭州大學碩士研究生朱子文提起鉬,語氣裏滿是自豪:“別小看這塊金屬,它可是晶片、顯示器裏的‘白色黃金’!”

中國鉬資源儲量全球第一,河南佔比最高,可以説世界鉬礦看中國、中國鉬礦看河南。面對我國鉬資源“大而不強”的困境——坐擁全球第一儲量,卻要高價進口提純産品,鄭州大學化學團隊發起了一場技術突圍戰。

“傳統工藝就像用漏勺撈芝麻,雜質不容易去乾淨!”朱子文指著對比圖,“我們的電子束熔煉技術,可以通過電子槍發射的高能束流讓鉬錠瞬間熔化,雜質在高溫中像水汽般蒸發。現在純度直接提升到99.995%。”

朱子文介紹,目前,這一技術已經完成中試,産線可年産30噸。技術的突破有助於打破國外對我們高端科技領域發展的限制,解決國家在高純鉬領域的“卡脖子”問題。預計這項技術將在國內超高純材料領域佔據一席之地,助力我國鉬産業發展。

溫情黑科技丨少年為爺爺點亮回家路

本次大賽的萌芽賽道項目——鄭州外國語學校的“步動生能”發電地板展示引人駐足。該校高三學生吳禹辰現場講述著這個溫暖的發明故事:“我的爺爺每天傍晚都喜歡在小區步道上散步,但小區已老舊,路燈也一盞接一盞地熄滅。有一天晚上,他被暗處的雜物絆倒,摔傷了腿。”

看著那條漆黑的步道,吳禹辰心裏特別難受。那裏曾經充滿了鄰居們的歡聲笑語,如今卻因為一點點黑暗讓大家望而卻步。“我和我的小夥伴們下定決心:不能再讓這條承載著小區居民記憶的步道繼續‘黑’下去了! 我們想用自己的所學,為像爺爺一樣熱愛生活的人們點亮一束溫暖的光。”

經過無數次頭腦風暴,吳禹辰和小夥伴們創造了“步動生能”發電地板。“您踩一腳試試!”他邀請觀眾體驗。隨著“咔嗒”一聲,地磚微微下陷,裝備上的燈光也適時亮起。

“抬腳時裝置自動蓄水,就像給小水庫上發條!”吳禹辰笑著解釋,“我們在實驗室測過,每天5000人次踩踏,就能滿足整條步道的照明!”

從航天到材料,從硬核科技到民生關懷,這場青春與創新的碰撞,不僅展現著當代大學生的無限可能,更勾勒出中國科技自立自強的未來圖景。

記者了解到,2025年5月,中國國際大學生創新大賽(2025)正式啟動。大賽自2015年創辦以來,歷經十屆積澱,成為教育科技人才一體化的“百國千校千萬人”的創新實踐大平臺。

本屆大賽以“我敢闖,我會創”為主題,以“更中國、更國際、更教育、更全面、更創新、更協同”為總體目標,共吸引全球161個國家和地區、5673所學校的619萬個項目、2443萬人次報名,實現世界百強高校全覆蓋。總決賽共入圍項目4720個,涵蓋高教主賽道、“青年紅色築夢之旅”賽道、職教賽道、産業賽道、萌芽賽道等五大類,已成為推動中外科技交流和青年人文交流的重要平臺。