- 我在現場·照片背後的故事| 光影交錯間追尋縱橫70年的“汽車印記”

7月15日,中國第一汽車集團有限公司舉行成立70週年大會。

7月15日,中國一汽成立70週年慶祝大會頒發“永遠的奮鬥者”致敬信和中國一汽成立70週年紀念章。新華社記者 張楠 攝

7月15日,一汽生産的第5577萬輛汽車出車儀式在中國一汽成立70週年慶祝大會上舉行。新華社記者 顏麟蘊 攝

一汽是新中國汽車工業的起點。

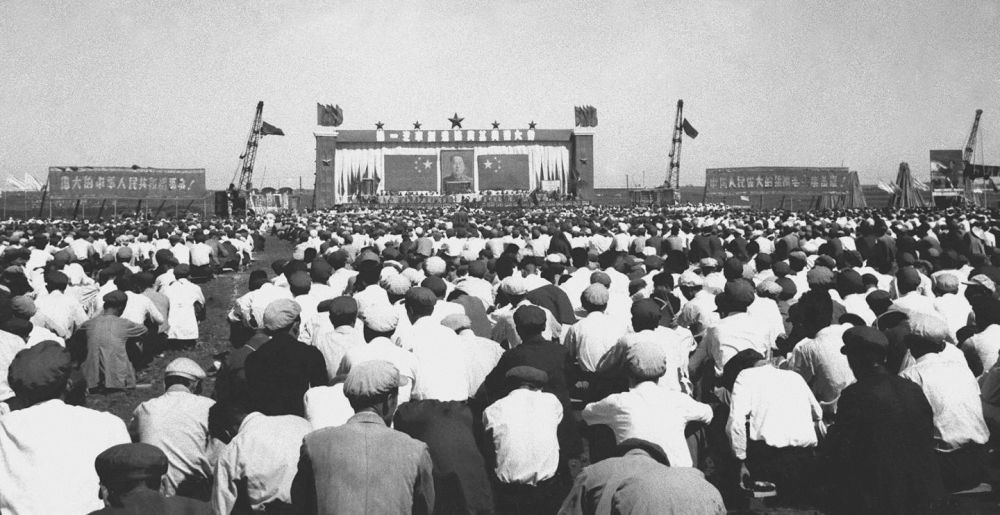

70年前,中國人“造自己的汽車”的願望從夢想照進現實,新中國汽車工業由此展開:研發製造出第一輛汽車、第一輛東風牌小轎車、第一輛紅旗牌高級轎車……一汽開創了新中國汽車工業從無到有的新紀元,標注了走向汽車強國的堅實步伐。

1953年7月15日,第一汽車製造廠在吉林省長春市奠基。這是一汽奠基典禮大會會場(資料照片)。新華社發

1956年7月13日,第一輛解放牌汽車駛下裝配線(資料照片)。新華社發

今年,一汽成立70週年。新華社吉林分社記者們收集整理一汽重要節點各類影像資料,在一個個經典瞬間中追尋新中國汽車工業發展脈絡。遍尋老一輩和新一代一汽員工,多次往返廠區車間、工業遺存、城市地標進行全方位採訪拍攝,力求在新老照片的光影交錯、歷史縱深間,探尋新中國汽車工業從起步到騰飛背後的故事。在光影交錯間追尋縱橫70年的“汽車印記”。

汽車,是長春最亮眼的名片。

長春市東風大街,中國一汽老廠區,百餘棟中式雕檐、西式陽臺的紅色建築群靜靜矗立。這裡孕育出紅旗、解放兩個民族汽車品牌,見證了新中國汽車工業從無到有、由弱到強的歷史進程。

無人機拍攝的晨曦中的一汽老廠區景象(7月6日攝)。新華社記者 許暢 攝

70年來,無數與汽車相關的經典影像長存人們記憶。本次一汽成立70週年報道,分社攝影部小夥伴從策劃之初便確定了先從歷史資料入手,梳理重要節點、挖掘縱深脈絡的報道思路。為此,我們整理了中國圖片檔案館中豐富的一汽歷史資料圖片,並深入一汽廠史館、地方檔案館等地,蒐集了一大批珍貴歷史影像。

1958年8月,第一輛紅旗牌高級轎車試製成功(資料照片)。新華社發

1986年7月15日,隨著熱烈的掌聲、鞭炮聲和嗩吶聲,一輛輛各種顏色的嶄新的CA-141型解放車陸續下線(資料照片)。新華社發

1958年的紅旗轎車生産線(資料照片)。新華社發(中國第一汽車集團有限公司供圖)

在跨越70年的影像中,我們看到了一汽創業的艱辛、奮鬥的汗水、成功的喜悅和百折不撓的堅持,無數張經典影像已作為歷史一瞬被鐫刻進中國汽車工業發展史中。

同時,在整理的過程中,我們對一汽有了更深入的了解,確定了許多采訪人物線索和拍攝點位,為下一步開展報道打下了堅實的基礎。

這是1957年拍攝的一汽發動機車間(資料照片)。新華社發

老一輩的工程師,新時代的崗位能手、勞模代表、青年員工,一家三代都在一汽工作的産業工人,甚至是慕名而來“打卡”參觀的遊客……隨著採訪人數的增多,聽著他們講述各自不同的汽車故事,也使得一汽在我腦海中的形象逐漸豐滿、立體起來。

採訪中許多人都有過類似的説法:“在長春,你的家人親戚中肯定有一名一汽員工。要是沒有的話,那你的街坊、朋友中也肯定有。”

2009年10月20日,一汽解放的工人們在自己親手生産的2009年中國第1000萬輛車上簽名。新華社記者 蔣林 攝

這裡凝結了幾代中國汽車人的艱辛奮鬥,牽連著無數人的情愫和記憶。人們在此成長、工作、生活。

“乘東風、展紅旗”“解放卡車、賺錢機器”“旗E春城、綠動吉林”……不同的年代,不同的主題,他們口中所講述的故事也在隨時代發展而更新:從荒原建廠、奠基立業、車型迭代,到智慧製造、自主創新。

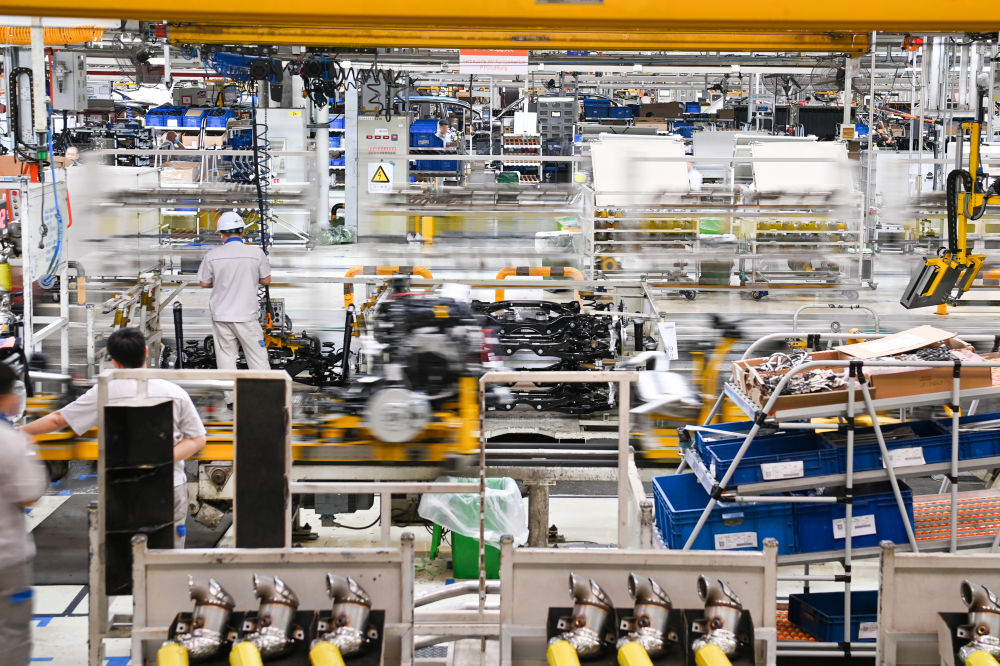

2022年6月15日,工人在位於吉林長春的一汽解放總裝車間內裝配車輛。新華社記者 許暢 攝

走過70載歲月,從第一輛汽車到第5577萬輛汽車,站上新起點的一汽和中國汽車工業同頻共進,錨定高品質發展穩步向前。

今年是我參加工作的第十三個年頭,也是拍攝一汽的第十三年。恰逢一汽成立70週年,能夠參與其中進行報道工作,是我的榮幸,也是作為一名攝影記者的幸運。

遺憾的是,想記錄的精彩瞬間多而真正拍到的少。一如攝影本身就是門“遺憾”的藝術,永遠期待下一瞬的未知才是魅力所在。願能如一汽一樣,始終一路向前,向陽而行。

長春市汽車廣場內的汽車雕塑沐浴在晨曦中(6月17日攝)。新華社記者 許暢 攝

每次去一汽採訪,都是一次與優秀汽車産業工人對話學習的難得機會。

2023年是中國一汽成立70週年。從2022年開始,我與同事們就開始著手採訪調研,展現新中國汽車70年的光輝歷程和優秀産業工人的先進事蹟。

7月13日無人機拍攝的晨曦中的一汽紅旗創新大廈。新華社記者 張楠 攝

今年勞動節前,記者一行來到一汽鑄造有限公司鑄造模具設備廠採訪。初次見到裝配鉗工班班長李凱軍,第一印像是和藹與樸素,根本看不出他是擁有“大國工匠”、“年度人物”等耀眼頭銜的技術“大拿”。他為人謙遜,很少與我們説起過往得到的榮譽,但談起技術問題馬上就來了精神。他對我們説:“為了手穩,工作二十多年來我滴酒不沾。”

4月25日,在位於吉林長春的一汽鑄造有限公司鑄造模具設備廠,鉗工李凱軍打磨模具零件。新華社記者 張楠 攝

看我們流露出好奇神色,李凱軍把我們引到工位上。

重達半噸的鋼制模具前,李凱軍一隻手支撐,一隻手握著筆式風動工具,屏氣凝神不敢有一絲鬆懈,周圍的空氣仿佛都靜止。他雙眸凝視,緊盯筆尖,打磨材料飛速旋轉,火花四濺。如此精益求精的工藝就是要使模具配合間隙不超過頭髮絲的三分之一,模具是汽車零部件的製造基礎,李凱軍他們將這個基礎夯實,力求穩固。

4月25日,在位於吉林長春的一汽鑄造有限公司鑄造模具設備廠,鉗工李凱軍(左一)向年輕工人傳授技藝。新華社記者 張楠 攝

長春是紅旗品牌的老家,以前消費者都覺得“紅旗”離自己很遠,關注並不多。近年來,紅旗品牌以産品創新為主線,以技術創新為關鍵,以數字化創新為基礎,以智慧製造為核心,採取各種激勵、鼓勵措施調動員工創新積極性,創新成果産出持續提升。

7月6日,在位於吉林長春的一汽紅旗繁榮工廠總裝車間,品質保證部工人劉興宇檢查車輛。新華社記者 張楠 攝

在一汽紅旗繁榮工廠總裝車間,品質保證部工人劉興宇的眼神與雙手緊密配合,有節奏地遊走在一輛即將下線的紅旗新能源汽車的各個部位。來品質保證部工作前,劉興宇還是個大大咧咧的男孩。隨著工作時間增加,他的“強迫症”越來越嚴重。車身鈑金件左右縫隙不勻,車門開關不順暢,發動機艙線束接頭不嚴……都會被劉興宇記錄在案進行彙報,修整後繼續檢查直到全部合格。質檢是車輛下線前的最後一道關,劉興宇他們守住了。

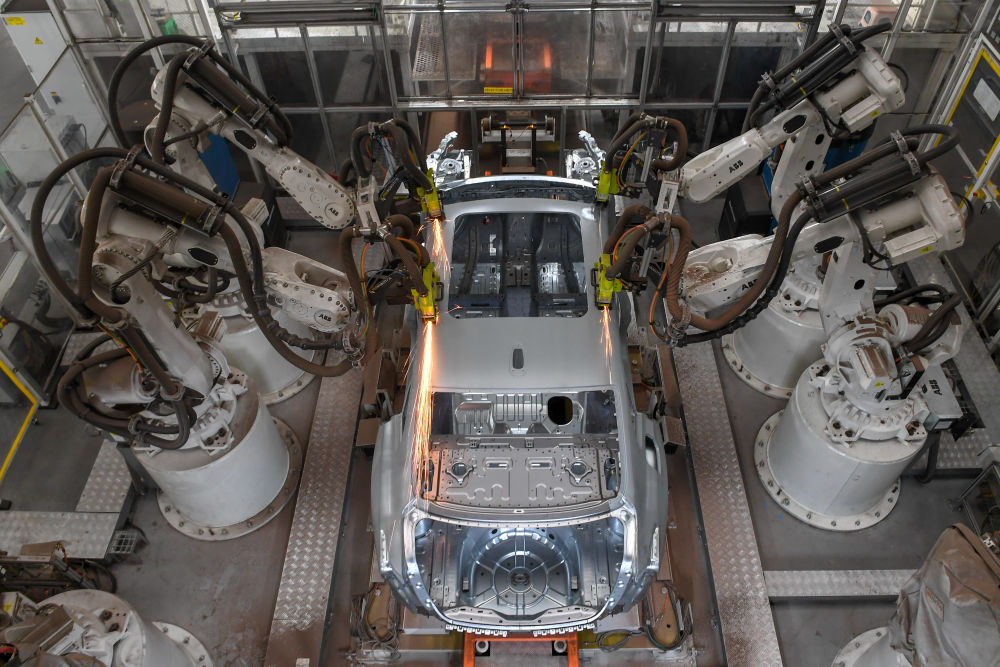

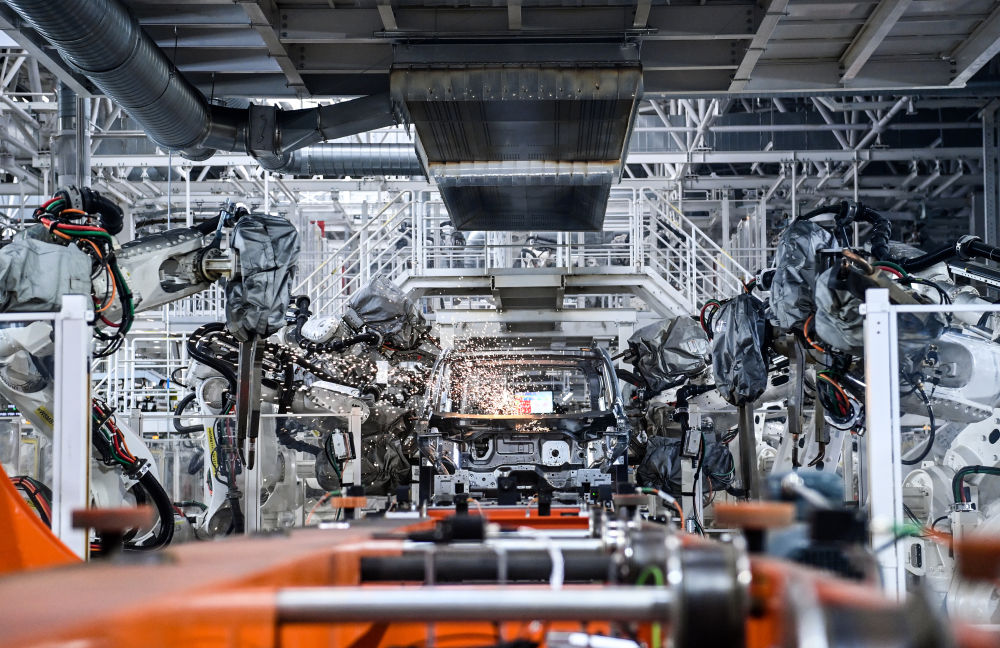

7月6日,在位於吉林長春的一汽紅旗繁榮工廠焊裝車間內,機器人焊裝車輛零部件。新華社記者 張楠 攝

現在,由轎車、SUV、MPV等各種車型,燃油車、新能源車型組成的紅旗品牌矩陣已經形成。今年5月,紅旗新能源銷量突破8500輛,同比增長120%;1-5月銷量累計25389輛,同比增長339%。

這是在長春汽博會現場展出的紅旗新能源車型(2022年7月22日攝)。新華社記者 張楠 攝

最近在社交媒體上,我經常能刷到一汽紅旗車被海外消費者大加讚賞,紅旗車甚至被當地消費者看作和勞斯萊斯、賓利檔次不相上下的高端車型,民族自豪感油然而生。

70年,一汽的成長歷程是新中國汽車製造業從無到有、由弱變強的真實體現。前輩如李凱軍,後輩像劉興宇。一代又一代優秀的産業工人為新中國汽車事業奉獻著自己的青春,甚至一生。

如今,新一代一汽人正以“掌握關鍵核心技術、做強民族汽車品牌”為引領奮力前行,用創新和突破助力中國汽車工業高品質發展。

在位於長春的一汽紅旗總裝車間,工人在檢查車輛(2020年9月23日攝)。新華社記者 張楠 攝

街上的一輛輛紅旗車,路上的一排排紅房子,城市裏一座座大型生産車間……一汽是“汽車城”長春獨有的城市印記。對於身處吉林分社的新華社記者來説,一汽都是每年必去的“打卡地”。

7月13日無人機拍攝的晨曦中的中國一汽總部大樓。新華社記者 顏麟蘊 攝

70年的汽車工業成長史並不能讓“90後”的我感同身受那個一窮二白年代創業的艱辛;但身處當下,我每次走進一汽廠房,都可以親眼見證汽車工業向高品質騰飛。

在位於吉林省長春市的一汽紅旗繁榮工廠焊裝車間內,焊裝機器人在生産線上焊接車身(2022年10月17日攝)。新華社記者 顏麟蘊 攝

解放、紅旗、奧迪、大眾……我曾穿行于一汽集團各種品牌的不同車間廠房,也許照片呈現給大家的是整齊劃一的生産線、忙碌的工人、先進的設備,而我最大的感受是:一汽在汽車製造業發展中與時代同呼吸、共命運。

在位於吉林長春的一汽解放汽車有限公司J7智慧工廠內,車間主任王一強檢查智慧AGV運行情況(2022年12月27日攝)。新華社記者 顏麟蘊 攝

還記得第一次來到一汽解放J7智慧工廠採訪時,被眼前的景象震撼的心情。銀白色的整潔車間,好像電影裏的未來工廠。一台臺AGV在特定車道上穿梭,全自動流水線,智慧化的電子螢幕……車間主任王一強告訴我,以往裝配車輛所需要的擰緊、加注等環節都需要人工操作,而現在工廠能實現全過程的數智化,全程無紙化辦公,每個零件都可以用技術追溯到來源……而這與他曾經工作過的人員密集的解放卡車廠總裝車間完全不同。

2022年10月17日,在吉林長春中國第一汽車集團有限公司紅旗繁榮工廠焊裝車間內,焊裝機器人在生産線上焊接車身。新華社記者 顏麟蘊 攝

一汽紅旗繁榮工廠,也是一個集現代化、智慧化、自動化于一體的工廠。我來到焊裝車間時,看到這裡幾乎沒有工人,流水線上,一輛輛汽車在機器上揮舞的手臂下自主完成焊接。

6月12日,在位於吉林長春的一汽-大眾長春生産整車製造二部總裝二車間,工人在生産線上裝配車輛。新華社記者 顏麟蘊 攝

在多數人的印象裏,製造業的發展靠的是勞動密集。而在一汽,我看到卻是更多科技力量為工業發展注入了新活力,在“中國製造”向“中國智造”轉型的時代浪潮中,我們的民族汽車品牌正加快步伐。如今的一汽,繼承了曾經的榮耀。而現在又插上了科技的翅膀,在高品質發展這條賽道上奮力向前。(記者 許暢 張楠 顏麟蘊)