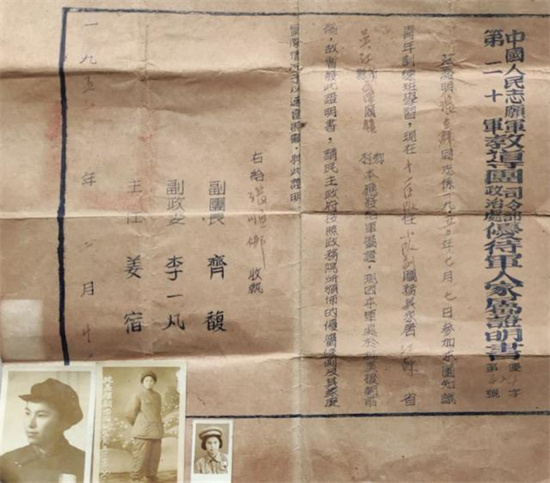

- 抗美援朝衛生員張立群:10斤黃金陪嫁不為所動去參軍 為救傷員十幾次擼袖獻血

為了參軍,她離開月薪80多元的醫院護士工作,甘願從戰士做起;為了儘快奔赴朝鮮前線,她與戰友蹚過鴨綠江,雙腿凍僵至今留下後遺症……今年96歲的張立群,是蘇州吳江盛澤人,畢業後在當時的上海市立第二人民醫院任助産士。1950年7月7日,張立群也光榮地參加了中國人民解放軍。

張立群近照

之所以堅定地選擇當兵,是因為張立群在嘉興參與治療吸血蟲傳染病時,與解放軍結下了深厚的情誼。“他們讓我有了革命大家庭的溫暖,對未來有了更加光明的憧憬。”

1950年11月,張立群與部隊一起奔赴朝鮮前線保家衛國。渡江過程中,大家全身濕透,膝蓋以下的衣服結冰了。就算這樣,戰士們也一直咬牙堅持,沒有人輕言放棄。”張立群回憶,“上岸時候雙腿全部麻木了,一點感覺都沒有,全靠年輕的身體加上鋼鐵般的意志。”自從那次蹚過鴨綠江後,張立群落下了病根。每到陰天下雨,她的雙腿就痛,如今幾乎動彈不得。

參軍證書

在零下四十度的戰場作戰,寒冷的氣候是最嚴峻的挑戰。作為一名戰地衛生員,張立群的主要職責是救死扶傷。張立群説,有不少戰士手腳都被凍傷,為了給戰士們治療,他們就將戰士們凍傷的手和腳揣進懷裏。晚上睡覺的時候,大家都偎依在一起,用身體互相取暖。為了轉移傷員,張立群他們把樹砍下來做成擔架運送傷員。為了給傷員洗繃帶,只能敲開冰凍的河面,雙手凍得紅腫僵硬,手錶掉在河裏都沒有感覺……

“出國前,所有人員都要驗血型,並寫在帽子上,以備急用。”張立群介紹,戰士受傷轉移下來後常常失血過多,這時就需要輸血,庫存血用完後,現場人員必須緊急獻血。戰場上許多醫務人員都是擼袖獻血,大家的血液挽救了不少傷員的性命。“雖然不能上前線殺敵,但是以這種方式輸血救人,也算是盡了自己的一份力。”張立群回憶,她自己就獻了十幾次血。

張立群身兼多職,既是衛生員又是通訊員,她用稿費買了營養品分給傷員。由於工作積極負責,關心愛護傷員,張立群于1952年被授予三等功。對這些,張立群看得很淡。“作為衛生員,看到太多戰士受傷了,但是大家從沒有叫過哭過。”回憶朝鮮戰場上的戰友,她泣不成聲,“有些年輕人都是二十多歲就犧牲了,他們沒有成家,沒有孩子,但是有老爹老娘……”

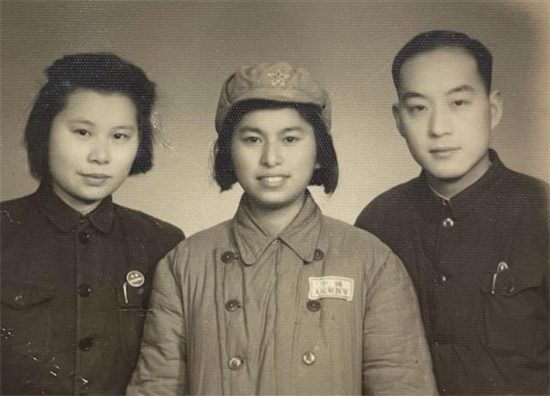

抗美援朝戰爭後回國的張立群(中)

抗美援朝戰爭,志願軍在武器裝備各方面都比不上美軍,卻取得最終的勝利。張立群認為,是因為大家明白自己是為什麼打仗,大家的思想很一致,那就是保家衛國。正是因為有了這種信念,有了這種指導思想,才取得了最終勝利。

抗美援朝戰爭結束後,張立群回到國內,與在朝鮮戰場上認識的戰友、時任20軍教導團衛生隊隊長羅新倫結婚,此後張立群一直在部隊醫院工作,在老伴離休後一起回到蘇州。她曾榮立三等功2次、立四等功1次。(文/圖 蘇分軒)