- 江蘇省地勘院覓“礦眼”有“底氣” 地質人春節前遠赴沙特國際作業

冬日的上午,位於南京市棲霞區馬群百水橋123號的江蘇省地質勘查技術院(以下簡稱“省地勘院”)內,一幢幢辦公樓、不懼嚴寒的植物,被陽光包裹著,寧靜中洋溢著暖意。

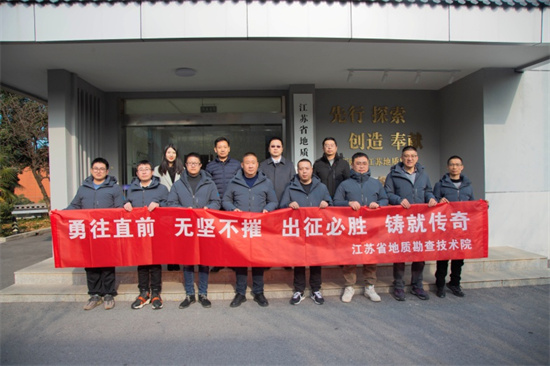

1月14日9時許,一面寫著“勇往直前,無堅不摧;出征必勝,鑄就傳奇”的紅色橫幅,出現在主樓前。即將啟程前往沙特阿拉伯王國工作的地質工作者徐小松、谷詩洋、張訓、丁祉潮、劉旭陽等與院領導夏同法等交談、留影。

1月17日一早他們踏上行程,這個日子距離春節只有11天,意味著蛇年春節他們將在異國他鄉度過。而在他們動身之前,院裏的同事黃辰辰、陸殿梅、周周已先期抵達沙特,展開數據處理、統計分析和系列圖件製作工作。

出發合影 供圖 省地勘院

省地勘院隸屬於江蘇省地質局,是該行業有積澱、有技術的老牌勁旅,專業圍繞地質調查與服務、勘查方法與技術、勘查方法技術研究3大技術板塊,深度融合了“地質”與“物化遙測”,是省內唯一一家擁有“空天地海”全方位地質勘查技術的綜合型地質單位,技術人員佔比75.5%。

孜孜以求的該院廣大技術人員,獲得省部級榮譽10余項,其中首席專家劉建東曾獲得江蘇省人民政府頒發的“江蘇省科技創新發展獎”,成為行業領軍人物。

省地勘院黨委副書記、副院長徐明鑽介紹,剛剛過去的一年,全院承擔“航空多源遙感數據融合與智慧化信息提取及應用研究”等課題14項,進一步研發和集成了多套基於不同類型飛行平臺的航空對地探測設備,突破了設備集成、多源數據分析、信息智慧提取等關鍵技術。全年取得發明專利3項,實用新型專利1項;發佈地方標準1項,行業標準1項;發表核心及SCI論文22篇,獲得各類科技成果獎項17項。此外,省地勘院在推廣應用地質勘查技術方法取得新成果。

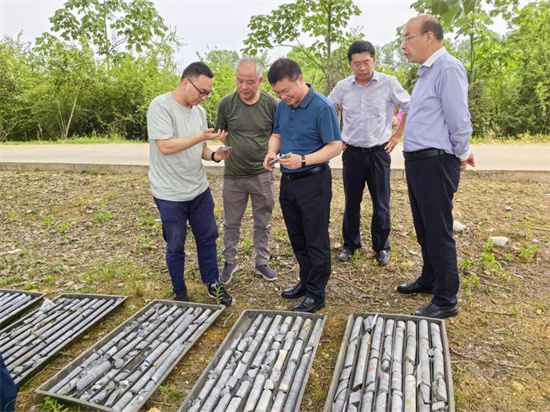

指導工作現場 供圖 省地勘院

在國內,依託勘查技術優勢開展了戰略性礦産勘查項目7個,其中晶質石墨礦1個、螢石(重晶石)3個,鐵銅礦2個。2024年結題地勘基金項目2個,提交晶質石墨小型礦産地1處,估算石墨推斷資源量3萬噸,另有一處中型晶質石墨礦床有望擴儲至大型礦床,該項目受到省地質局黨委書記、局長程知言的高度關注,他到野外一線進行指導;提交螢石小型礦産地1處,估算螢石推斷資源量12萬噸,圈定找礦靶區8處。在手項目累計圈定各類可能礦致物探異常44個。

在境外,推進非洲某國全國性前寒武紀變質基底綜合性系統性地質調查項目。持續推進莫桑比克太特省1133C礦權偉晶岩型鋰多金屬礦普查項目鑽探施工、坦桑尼亞伊貢嘎(Lgunga)地區PL11304礦權區金礦普查野外驗收等。

夏同法回顧2024年的工作,感觸很深。他説,過去的這一年,全院在綜合地球物理勘查技術應用、在地球化學技術應用、在航空對地探測技術應用、在智慧測繪信息技術應用、在礦産資源勘查、在區域地質調查、在生態文明建設等方面,舉全院之力謀劃統籌,完成了既定目標。

地質人野外一線工作的安全生産,一直是省地勘院管理工作的重中之重。2024年10月,院領導兵分三路下到基層一線狠抓安全措施落實。夏同法,副院長佘繼紅一行到蘇北工區,夏同法、副院長李文華一行到溧水、盱眙工區,徐明鑽、紀委書記蔡明堂一行到日照、徐州工區。他們強調安全生産無小事,安全是一切工作的前提,責任擔當重於山。

在省地勘院,綜合物探所黨支部作為省級機關服務高品質發展先鋒行動隊標兵黨支部,技術過硬、勇挑重擔、作風優良。為了順利完成各項年度目標任務,在距離農曆新年不到半個月的時間,全所有9個項目組,90%以上的職工仍堅守在野外一線,從一個野外項目組直接轉戰到另一個駐地已是他們的常態。職工中有在項目駐地撲火救人的,有默默資助貧困學生的,有在駐地幫助農民幹活的……他們用實際行動詮釋著地質人的初心和服務社會的使命。

幾個月前,2024年度全國地理信息科技進步獎表彰及頒獎儀式在雲南昆明召開。省地勘院參與完成的“輕小型細分光譜成像系統”項目成果,榮獲2024中國地理信息科技進步獎二等獎。

地質科普公益行 供圖 省地勘院

2024年歲末,省地勘院與南京愛之源公益發展服務中心聯合開展了“走進江蘇省地質勘查技術院”地質科普公益行活動,來自全市7所中小學的學生熱情參與。此次地質科普活動既激發了學生對地質科學的濃厚興趣和探索慾望,也是全院踐行綠色發展理念、促進生態文明建設的又一次生動實踐。

應該説,地質生態安全,已經成為一個極具公共性的話題。省地勘院的地質人在條件艱苦的戶外作業,每一步腳印、每一口呼吸都依賴著堅強的信念、同道的陪伴與攜手。他們從未滿足於現狀,一直在超越自己。(文 梁平)