- 鞍山岫岩河磨玉材質“玉白菜” 養在“深閨”人未識

國際在線遼寧頻道消息:我國北京故宮博物院、天津博物館、台北故宮博物院保存的“玉白菜”可謂家喻戶曉,但其歷史並不久遠。在天津一處農耕文化博物館裏,有一棵“玉白菜”一直“養在深閨人未識”。近期以來,專家論證其為遼寧鞍山岫岩玉礦帶的上品河磨玉材質,而且上面有模糊的人工打磨痕跡,疑似為遠古時代的鞍山海城小孤山的新石器時代物品。

天津武清區有一座農耕文化博物館,是中國民間收藏“奇才”周樹春用26年時間築起的一座“中國歷史農耕用具”的豐碑。不少專家參觀他創辦的萬寶齋農耕文化博物館後都表示,周樹春收藏的玉制工具,具有極大的歷史文化價值,時間跨度最遠的能達到兩萬年左右。在周樹春的諸多收藏物品中,一棵巧奪天工的“玉白菜”成為博物館的“鎮館之寶”。

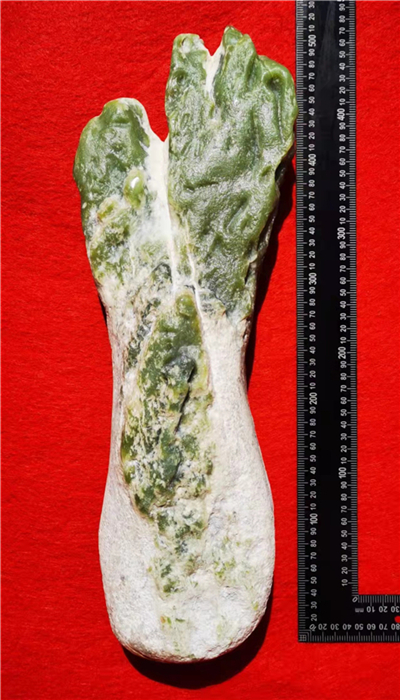

周樹春收藏的“玉白菜” 攝影 董楠楠

不久前,北京大學原地質係岩礦教研室主任、礦床教研室主任,現任中國寶玉石協會理事和玉石專業委員會顧問、中國觀賞石協會科學顧問的王時麒教授來到萬寶齋農耕文化博物館。他表示,周樹春的收藏數量多、分佈地域廣、玉石品質好,是難得的民間收藏珍品;從玉石品質來看,多為河磨玉與析木玉,而且這些玉石全部産自鞍山岫岩及岫岩玉礦帶。

王時麒(右)鑒定玉質及産地 攝影 董楠楠

遼寧省考古研究院研究員、遼寧海城小孤山仙人洞考古負責人、博士生導師、古人類學家傅仁義教授,對這棵“玉白菜”充滿興趣,並給予很高的評價。傅仁義仔細觀察後表示,這棵“玉白菜”根徑及葉脈是人為製成,根徑乳白古樸的自然色彩就是現在白菜的原色;葉表翠綠,紋理清晰,葉脈有明顯的人工打磨痕跡。

傅仁義(右)仔細觀察“玉白菜”的打磨痕跡 攝影 董楠楠

傅仁義分析,這棵“玉白菜”既然是上好的河磨玉材質,那麼這個材質本身就具有較高的價值。原始粗糙的人工打磨痕跡表明這棵“玉白菜”應該是新石器時代甚至更遙遠的遠古時代的作品。這個來自岫岩玉礦帶的“玉白菜”很有可能産自遼寧海城小孤山一帶。而小孤山洞中挖出的舊石器時代晚期與新石器時代文化遺址和遺物距今有4萬年至1萬年。從這個角度看,這棵“玉白菜”就具有較高的歷史文化價值,其是否能推動東北地區種植文化提前,是非常值得研究的課題。

傅仁義表示,如果這棵“玉白菜”是天然形成,也具有一定的歷史價值。第一,河磨玉材質稀少;第二,我國有悠久的種植白菜歷史,這棵白菜可能是古人的圖騰或是禮器,對研究中國蔬菜歷史有重要價值。這棵“玉白菜”可能具有歷史文化和經濟雙重研究價值。

據測量,周樹春珍藏的這棵“玉白菜”長50釐米、寬17釐米、厚10釐米,重9.3公斤。

周樹春表示,對於一個民間收藏愛好者來説,愛好是前提、鑽研是必須、學習是永恒,自己一直行走在收藏與學習的路上。自己從收藏農具開始,直到現在珍藏大量玉制工具,全部源於對農業、對文化、對歷史的熱愛,希望自己的這份收藏,能夠給中國農耕歷史領域帶來新的探索,給中國的歷史文化標上新的注腳。(文 張士龍 王蘭)