- 老舊社區變身“非遺樂園” 面塑、糖人讓鄰裡熟起來

“以往在樓道碰面,互相都不打招呼;如今大家圍坐在一起捏面人,話匣子就關不上嘍!”3月20日,在瀋陽市皇姑區惠勝社區黨群服務中心的非遺課堂上,70歲的居民李阿姨笑著説道。

這個曾經設施陳舊、鄰裡疏離的老社區,如今在非物質文化遺産的滋養下,正悄然蝶變,成為遠近聞名的“熟人社區”。

社區非遺課堂 攝影 馬靜

非遺課堂成為鄰裡破冰“神器”

惠勝社區黨委書記高燕介紹,這個建於上世紀90年代的老社區,39棟居民樓裏住著3368戶人家,卻像一盤散落的珠子。“對門住了好幾年,愣是不知道對方姓啥。”高燕的筆記本裏記滿了居民的嘆息。

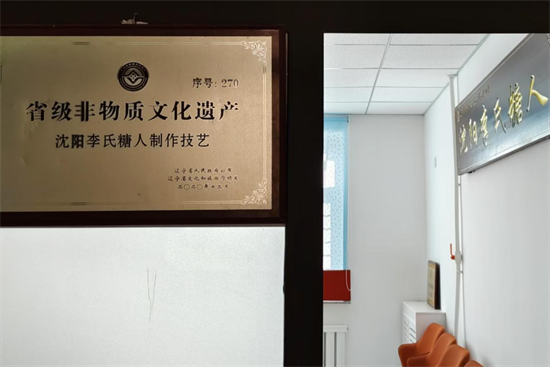

惠勝社區引入省級非遺項目李氏糖人並成立社區工作室 攝影 馬靜

轉機出現在2023年夏天。社區在調研中發現,超過七成居民渴望能在家門口參與文化活動,尤其是老人們,對傳統手工藝充滿懷念。社區黨委在“一社一品”建設中,一口氣引來螳螂拳、孔氏正骨、李氏糖人、劉氏面塑、李氏掐紙等五個非遺項目。

非遺傳承人王淑萍(左二)和吳彥章(右二)教授螳螂拳招式 攝影 馬靜

每週四下午,非遺課堂就變成了歡樂的海洋。面塑師傅劉海英手把手教居民捏出憨態可掬的“格格”;螳螂拳傳承人王淑萍和吳彥章帶著孩子們在廣場上虎虎生風地比畫招式。“寒暑假時,課堂裏擠滿了人,還有其他社區的人專門跑來‘蹭課’呢。”高燕笑著説。

非遺傳承人劉海英(右一)介紹面塑技法 攝影 馬靜

非遺傳承人在老街坊們的熱情中也獲得了新靈感。劉氏面塑傳承人劉海英發現,老人們對面塑造型的偏好集中在傳統戲曲人物上,孩子們則對盲盒娃娃的卡通造型充滿熱情。於是,她順勢推出“祖孫共學”“鄰裡共創”教學模式,鼓勵居民依據自身興趣愛好自由創作。“祖孫兩代人一起揉麵糰,鄰裡間有説有笑,這才是非遺真正的生命力所在。”劉海英感慨地説。

社區居民創作的作品 攝影 馬靜

年輕人被非遺文創印章“圈粉”

非遺熱潮意外地為社區志願服務注入了年輕活力。社區黨委精心設計了23枚手繪文創章,將“螳螂拳”等非遺項目融入其中。這些文創印章一經推出,便迅速在年輕人中成為“社交硬通貨”。

採用非遺元素設計的文創印章 攝影 馬靜

1988年出生的小遲是一名傳統文化愛好者,他偶然在社交平臺上看到惠勝社區的非遺文創印章,被其精美的設計和背後的文化故事深深吸引,特意來到社區集章“打卡”。

文創印章吸引年輕人前來集章打卡 供圖 惠勝社區

“本來只是來集章打卡,結果被‘扣’下當志願者了!” 被印章“圈粉”的小遲,如今已成為惠勝社區的鐵桿志願者。原來,社區工作人員敏銳地發現,前來蓋章的大多是中青年,他們做事專注,有時間且熱心公益,便順勢成立了“愛心巴士志願服務隊”,吸引更多年輕力量投身社區志願活動 。“蓋章只是一個切入點,我們希望把‘過客’轉化為社區治理的‘同路人’。”高燕介紹道。

高燕介紹集章客打卡照“HOME墻” 攝影 馬靜

文創印章推出後,惠勝社區新增志願者60余人,其中35歲以下人群佔70%。社區又趁熱打鐵推出“時間銀行”,志願者參與志願服務的時長會換算成積分,可以兌換生活用品或課程。“我已經用積分給母親兌換了好幾堂老年大學的課程。”志願者小遲展示著自己的“時間銀行”積分卡。

“文化共情”凝聚社區人心

惠勝社區推出非遺課堂一年多,累計開課60余場,吸引超過1600人次參與。與此同時,社區藝術團體也在不斷壯大,從最初的2支發展至8支,獨居老人、癌症患者等特殊群體紛紛融入其中。在豐富多樣的課程與活動推動下,往昔陌生的鄰裡逐漸熟絡起來,那些曾處於困境中的特殊群體也在與鄰裡的互動交流中重燃對生活的熱愛。

居民們展示自己創作的面塑作品 攝影 馬靜

高燕透露,下一步,社區將積極連結多方資源,開發更多非遺課程,還會依據居民需求開設國畫創作、無人機操作等熱門課程。同時,打造公益服務驛站,配備乒乓球桌、書籍等,吸引快遞員、外賣小哥等戶外工作者融入社區,拓寬社區的“熟人”網絡。“我們要讓社區更具文化底蘊,更富人情味,讓鄰裡之間親如一家人,讓‘熟人文化’滲透到社區的每個角落 。”(文 馬靜)