- 甘肅出土漢簡精品展在遼博啟幕 展現簡牘裏的絲路文明

3月29日,由遼寧省博物館、甘肅簡牘博物館共同主辦的《簡述中國——甘肅出土漢簡精品展》在遼寧省博物館一層2號廳開展。

簡述中國——甘肅出土漢簡精品展 攝影 黃非

展覽從簡牘發現的歷史、簡牘中壯闊的絲路故事、漢代邊塞人家的日常生活、漢簡中蘊含的書法藝術等角度出發,以簡牘為媒介,解碼古代甘肅地區獨特的文化基因,展現簡牘裏的絲路文明與中華智慧。

敦煌馬圈灣遺址出土的漢代西域都護簡 攝影 黃非

甲渠候官遺址出土的漢代“詔書”木楬 供圖 遼寧省博物館

展覽分為“簡牘時代”“簡述絲路”“邊塞生活”和“簡牘墨韻”四個單元,展品共計253件(組),其中文物248件、仿製品5組。

肩水金關遺址出土的漢代木簡 供圖 遼寧省博物館

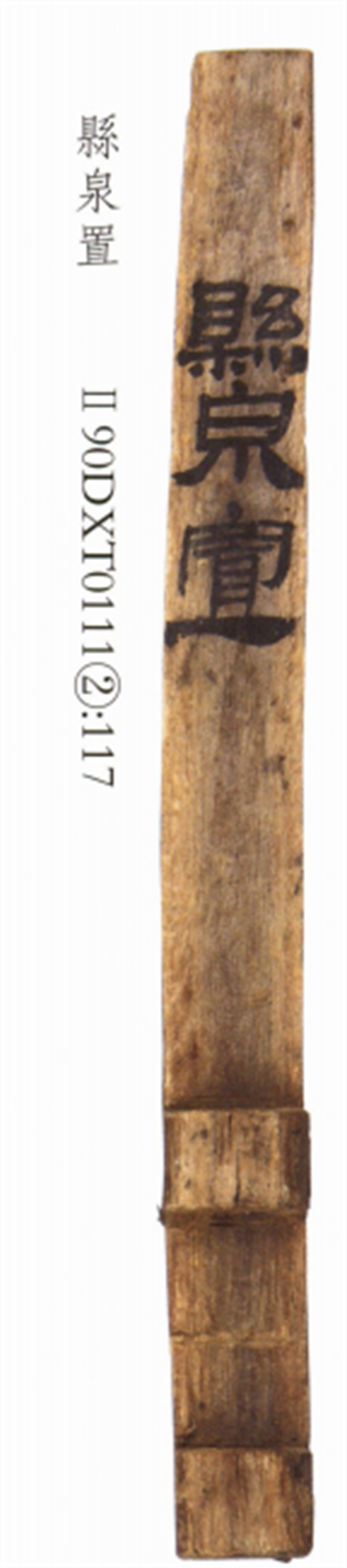

懸泉置遺址出土的漢代“懸泉置”木簡 供圖 遼寧省博物館

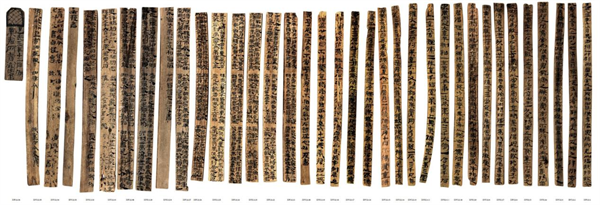

甲渠候官遺址出土的漢代候粟君所責寇恩事冊 供圖 遼寧省博物館

簡牘是中國古人在紙張未發明之前主要的文字書寫載體之一,至遲從3000多年前的商代開始,中國人就將簡牘和絲織品製成的“帛”作為主要書寫載體,尤以簡和牘的使用最為廣泛。簡牘所承載的文字圖畫,真實可靠地反映著古代社會不同時期的政治制度、經濟形式、社會現象及民眾生活。

20世紀以來,全國各地先後出土簡牘數量約30萬枚,其中甘肅省就出土了近7萬枚。甘肅簡牘博物館是目前中國漢簡藏量最大的博物館。

觀眾參觀 攝影 黃非

“西北地區氣候乾燥,使得這些簡牘得以保存下來。”甘肅簡牘博物館館長朱建軍介紹,“這些簡牘真實地反映了兩漢時期絲綢之路沿線政治、經濟、軍事、交通、郵驛等領域情況,可以説構成了一部鮮活的絲綢之路百科全書,同時也為後人探究兩漢時期中央政府如何經略西域提供了寶貴線索,起到了正史、糾史的作用。”

此次展覽是“簡述中國”系列展覽在國內巡展的首次亮相。展覽將持續至6月15日。(文 黃非)