故宮“穿越照”未嘗不可視為尺規

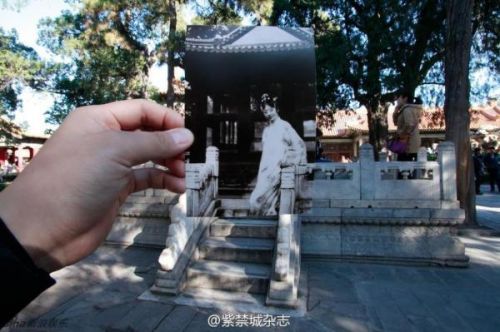

由故宮博物院主辦的《紫禁城》雜誌日前在官方微博曬出一組高清故宮“穿越照”,配文字稱“大故宮穿越劇”,引發了網友的極大興趣。這組“穿越照”共9張,均為手持當年清朝人物的照片與今天同一地點的部分背景重合,從而拍出新照片,使得清宮舊照的景象與現實景物銜接得“天衣無縫”,古代與當代看似有機地融為了“一體”。按照《紫禁城》雜誌編輯,也是“穿越照”創意提出者任超的介紹,“這樣結合比單獨看歷史更有內涵”,意在能讓遊客通過古今對比激發想像空間,感受更真實的歷史。現在來看,收到了預期的效果。網友紛紛發言,認為“很奇妙的感覺”、“歷史的滄桑感油然而生”等等,可資印證。

當然了,網友也擅長或曰特別喜歡于正常的事情中,找到另類的樂趣。這不,其中一張老宮女在儲秀宮的照片,又被他們調侃了:“倒數第二張明明是郭德綱嘛。”“容嬤嬤,是你嗎?郭德綱,是你嗎?”這顯然意味著,照片中的人物與那位“非著名演員”有“撞臉”的意思,猛眼看去,還真的有幾分相像。對此,官微並非一本正經地更正,而是以賣萌的口吻回應:“倒數第二張不是容嬤嬤!不是!就不是!”、“倒數第二張不是PS的@郭德綱”。一來二去,既據實而答,又互動得妙趣橫生。

找樂歸找樂,我們在樂過了之後,還是應當回歸故宮“穿越照”的本意;或者再進一步,其舉措的意義倘能昇華何妨昇華之?因為在我看來,故宮“穿越照”正有昇華的空間。這些取材均源自清宮舊藏的照片,能和現實“天衣無縫”地對接,至少表明照片上那些宮殿、亭臺、假山、門樓乃至樹木,差不多上百年了,仍然保留了原貌。早幾年,新華社記者王軍有部轟動一時的著作叫做《城記》。該書以五十多年來北京城營建史中的歷次爭論為主線展開敘述,其中又以20世紀五六十年代為重點,涉及了著名的“粱陳方案”、“大屋頂”建築、城墻古建和舊民居的拆除等歷史事件。與故宮“穿越照”類似的是,書中將北京城內城那幾座永遠消失了的城門,用數字合成的方式與現址進行了對接。這一比對,説“天衣無縫”的話簡直奢侈極了,不僅無縫可尋,而且將舊時雄偉壯觀的城門置於現在的地點,看到的景象已經慘不忍睹!

所以我想,故宮“穿越照”這類的做法,未嘗不可以視為一把尺規,衡量歷史建築的保護狀況。如果我這個設想成立的話,那麼是否就可以這樣認為,對歷史建築而言,舊時景象與現實景物越是銜接得“天衣無縫”,説明它被保護得越是完好,無論是主觀因素還是客觀因素的作用使然,總之是在昭示著這種傳承不僅沒有中斷,而且保護得純粹。我們有不少“歷史文化名城”,這些年“老××(城市名)”影集也出了不少,何妨受故宮“穿越照”的啟發,拿出來和現實比對一下?如果也能做到“天衣無縫”,該是一種怎樣值得驕傲的驚喜!

這兩年,兩岸故宮在開發紀念品上“腦洞全開”。去年台北故宮推出的“朕知道了”膠帶,贏得遊客的熱捧,其實那只是台北故宮4000余種紀念品中的之一。如今,北京故宮也推出了“朕就是這樣漢子”紙扇,還有朝珠耳機、故宮頂戴花翎官帽傘等創意産品,目不暇接。現在,“穿越照”應當算是一個新品種,把貌似“已死”的藏品“盤活”,使博物館生成出自己獨特的“産業鏈”。順便説一句,《紫禁城》雜誌是我非常喜歡的一本雜誌,無論選題、文字,還是印刷、裝幀,多次在微信朋友圈裏推薦。誠然每期也辟有“鎮院之寶”的專欄,但它展示的主要還是尋常藏品,從尋常藏品中再現歷史。這也就是説,他們推出故宮“穿越照”,並非偶然。(潮白)