- 距今1萬年,浦江上山遺址發現世界上最早的稻米酒證據

近日,美國斯坦福大學、中國科學院地質與地球物理研究所、浙江省文物考古研究所三家單位共同合作,聚焦于上山文化遺存,從浦江上山遺址採集了12件陶器殘片,對每個陶器的標本進行微體化石提取與分析,發現一萬年前上山遺址就有了稻米酒。這一重要研究成果,以論文形式于北京時間12月10日在線發表在國際知名學術期刊《美國科學院院報》。

“這是迄今為止,世界上發現的最早的稻米酒證據。”論文作者之一,中國科學院地質與地球物理研究所研究員、博士生導師張健平説,這一新發現,為理解東亞地區稻作農業的起源、早期社會結構和技術傳播提供了重要的科學依據。

酒在世界各地的文化中扮演著重要角色,其對人類文化發展的深遠影響涉及社會、經濟和文化等多個方面。

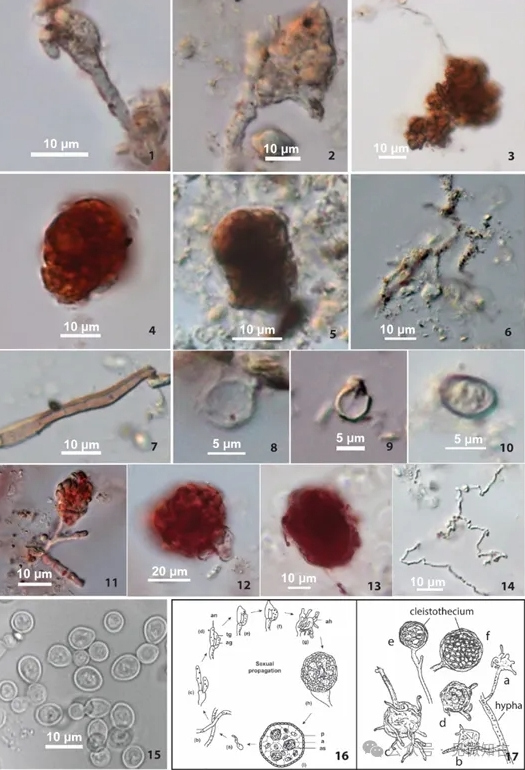

上山陶器中的真菌元素與現代紅曲霉的對比。圖1-10為上山樣本,圖11-15現代紅曲霉和酵母。資料圖

張健平説,這次,他們研究團隊在上山遺址的陶器殘留物中發現了多種植物澱粉粒,包括稻米、薏苡、稗草、小麥族、橡子和百合。這些澱粉顆粒中許多表現出酶水解和糊化的跡象,表明瞭發酵過程的存在。此外,他們在研究中還發現了大量真菌成分,包括紅曲霉和酵母細胞。這類真菌,與傳統釀造曲酒時使用的真菌種類密切相關,例如紅曲霉是中國傳統紅曲酒釀造使用的主要黴菌。其中一些還顯示出典型的不同生長階段(如閉囊殼、菌絲、酵母芽殖的各種形態)。

“真菌孢子和菌絲的發育形態能夠反映出它們在特定溫濕度條件下的活動。”張健平説,研究中,他們對每個陶器的內表面殘留物,以及陶胎、文化層沉積物等進行了微體化石提取與分析,包括植硅體、澱粉粒和真菌,以確定陶器的使用功能和食物加工方式。通過科學分析,他們認為這些陶器中的稻米酒遺存真菌,是一種活性發酵過程或存儲在發酵容器中時形成,是人為發酵的結果。研究中,他們分析了紅曲霉和酵母遺存在不同陶器類型中的分佈,發現上山遺址發掘的小口罐中酵母遺存的數量,顯著高於用作炊器的罐和用來加工一般食物的大口盆。這種分佈表明,陶器類型與特定功能密切相關,其中小口罐可能專門用於釀造發酵酒。

研究表明的上山文化早期陶器與食物生産-消費過程的重建。資料圖

為進一步了解發酵過程可能造成的微植物和微生物的形態變化,研究團隊還使用稻米、紅曲霉和酵母菌模擬傳統的發酵過程,並將實驗結果與陶器樣品中的微化石特徵進行比對。研究結果表明,上山遺址陶器中的真菌遺存和現代發酵産生的真菌形態高度一致,尤其是紅曲霉閉囊殼和菌絲特徵以及酵母菌的芽殖形態。“這種一致性進一步證實研究團隊對上山酒遺存鑒定的可靠性。“這些遺存,在某種程度上可以證明,上山文化早期,上山遺址的古代先民就可能掌握了一定稻米酒釀造技術。”張健平説。

張健平進一步介紹,一萬年前,稻米酒釀造技術的出現,可能與稻米馴化和全新世早期溫暖濕潤的氣候密切相關。

“馴化稻為釀造發酵酒提供了穩定的資源,而有利的氣候條件為真菌生長提供了理想的環境條件,從而促進了酒精發酵技術的發展。”張健平説,酒精飲品在古代,也可能具有某種社交媒介屬性。稻米酒的出現,或許是推動新石器時代中國水稻廣泛種植、利用和傳播的重要因素之一,並進一步表明稻米在上山文化中佔有重要地位。(記者 錢關鍵 共享聯盟·浦江 陳好)