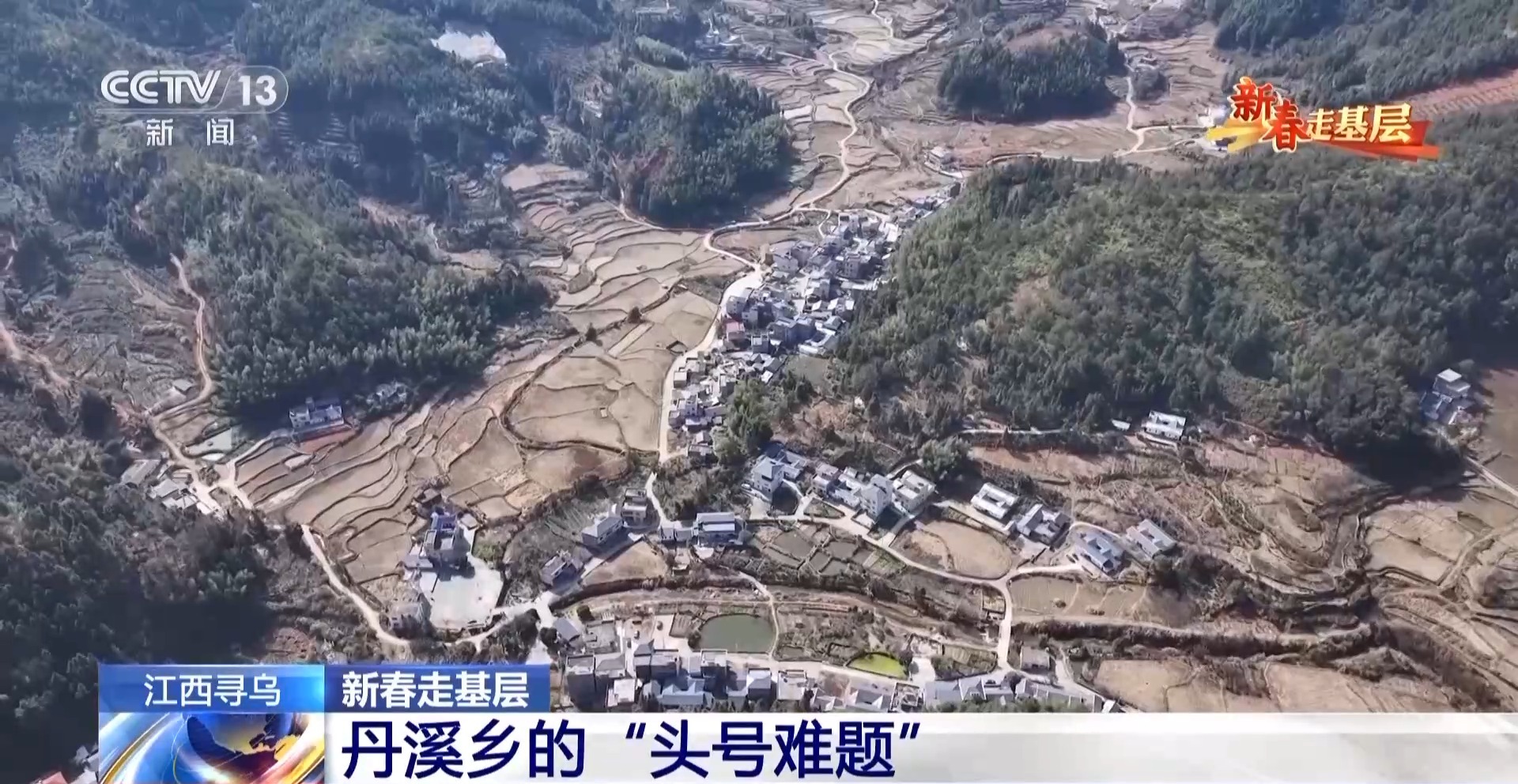

- 新春走基層丨斷頭路→鄉間闊路 丹溪鄉的“頭號難題”是如何解決的?

十年前的春天,總臺記者在尋烏縣蹲點調研數月,記錄下了一批基層幹部的真實狀態,呈現了當時基層幹部為誰擔當、因何擔當、如何擔當。

十年後的今天,尋烏這個曾經的國家級貧困縣,在鄉村全面振興的道路上,遇到了哪些新矛盾新問題?那裏的基層幹部又是如何面對和解決的呢?總臺記者再次來到這裡蹲點調研。

今年春節前夕,記者來到尋烏縣最偏遠的鄉鎮——丹溪鄉,這裡與廣東省交界。10年前記者採訪的大學生村官何炳南如今在這裡擔任鄉長。

丹溪鄉幾乎每家每戶都有村民在從事服裝行業。何炳南想將製衣作坊整合起來,聚鏈成群,壯大鄉村産業。

尋烏縣丹溪鄉鄉長 何炳南:每天做好了的服裝都要運到廣州,以前我們這條路沒貫通,要從邊上繞,老街也比較窄小,貨車也不容易進出。

何炳南提到的這條路,曾經是一條斷頭路,修了15年都沒有修通。阻斷的區域面積大約10畝,地處丹溪鄉鄉政府附近,荒廢15年,已經雜草叢生。

尋烏縣丹溪鄉鄉長 何炳南:這裡位於丹溪鄉圩鎮的核心地帶,把這條斷頭路怎麼打通當作我們解決圩鎮發展問題的一件頭等大事。

修通斷頭路,成了丹溪鄉的大事。而要解決這個問題,就要先弄清楚村民們的想法,搞清楚這條路被擱置下來的真正原因。

尋烏縣丹溪鄉鄉長 何炳南:調查也花了很長時間,將近一個月的時間,前面一個月都在了解情況,我們政府要搞發展也好,要搞建設也好,要從群眾手裏把這個地拿出來,群眾的配合度極其低,他們不願意談。

經過調查,何炳南了解到,這塊不大的地方,涉及當地兩大家族的50多戶村民。鄉政府過去多次計劃整體流轉徵用這10畝地,用於修路和圩鎮規劃建設。但是,村民們擔心,一旦被流轉徵用之後,土地就不再是自己的,而土地補償款也不足以購買回來這個核心地段的房子,這筆賬不划算。

尋烏縣丹溪鄉鄉長 何炳南:後面我們就轉變工作思路,讓他們願意去做土地規劃,把主動權交給農戶,讓他們成立村民土地規劃理事會,來推進工作。讓他們覺得地還在手裏,只不過政府幫大家來搞規劃,大部分農戶配合度就比較高了,更有興趣了。

經過討論,斷頭路涉及的土地,由兩大家族分別成立土地規劃理事會,由理事會代表村民同鄉政府共同規劃協調土地使用。這個方法得到了大部分村民的認可,他們認為土地沒有被流轉,仍然在自己手中。他們更清楚,路修通後,自己就是最直接的受益者。

十年前,何炳南在尋烏縣吉潭鎮古豐村擔任村支部書記,通過跟村民交心和調查研究找到關鍵人物,成功解決了村裡長期選不出村委會領導班子的難題。

十年後的今天,何炳南當初的這套工作方法在解決丹溪鄉斷頭路的問題上依然行之有效。

斷頭路的解決方案確定之後,何炳南慎重考慮兩大家族理事會的負責人人選。

尋烏縣丹溪鄉鄉長 何炳南:選理事會的成員很關鍵,有一部分人忙著製衣生産,他也不願意拿出過多的時間參與這個事情。考慮的第一個因素就是他在宗族裏的影響力,第二個就是他家裏地的面積多。

但是,鄉政府推薦的候選人中,有個別村民心存顧慮。

鍾氏集體土地規劃理事會成員 鐘志強:肯定有點顧慮,有的比我大的,我叫哥哥的,他説你怎麼做我的思想工作。

何氏集體土地規劃理事會成員 何永泉:何鄉長來我這裡可能不下十次,我們內心就會感覺他們是真心實意想做這件事情。那些路不通,再值錢的地方也賣不了,想建房你也建不了。能弄得好也好,就是做一點自己力所能及的事情。

何炳南和幹部們用了9個月的時間去做這項工作,他們的堅持不懈最終贏得了村民們的理解和支持。在鄉政府和家族理事會的共同努力之下,50多戶村民終於達成一致,同意規劃這10畝地以及土地分配方案。如今,這條寬12米、長140米的茶園大道已經成為丹溪鄉最寬闊的一條鄉村道路。

何氏集體土地規劃理事會成員 何永泉:以前我們散步,晚上都不敢走那裏,因為沒路燈。現在路燈那些都好了,整個街上,到跟廣東省交界,直接到我們上平村,三四公里的路面都有路燈,在這麼偏遠的一個鄉下是很不可想像的。

現在,茶園大道兩側,鄉政府正在協助村民們規劃建設新房和製衣車間,期望未來這裡能夠發展成為服裝産業示範帶。

與十年前相比,何炳南現在工作的地方距離他在縣城的家更遠了。

尋烏縣丹溪鄉鄉長 何炳南:現在我跟我女兒打電話,我最怕聽到的一句話就是“爸爸你什麼時候回來”。

和許多基層幹部一樣,何炳南只有週末的時候,才有空回家看看。

尋烏縣丹溪鄉鄉長 何炳南:有一次我特別心酸,我女兒開家長會,我愛人剛好沒空,去不了。我從鄉下趕回去,當時我女兒怕我找不到她,因為我不知道她在幾班,她就畫了一個圖,叫我對著這個圖去找,當時我特別心酸和內疚。

對於何炳南這樣的基層幹部來説,如何在工作和家庭之間找到平衡,是他們面臨的一大挑戰。工作忙碌,他對家人難免有些虧欠,但從未後悔自己的選擇。

尋烏縣丹溪鄉鄉長 何炳南:從當村官開始,就是想為家鄉為基層做一些事情,所以中途有幾次上縣城工作的機會都放棄了。回想下來,感覺自己的付出還是值得的。雖然有很多困難,但是我自己覺得在基層工作,特別是現在服務國家脫貧攻堅和鄉村振興,自己能夠儘自己的一份力,我覺得還是有價值。

何炳南和幹部們用了9個月的時間解決了丹溪鄉的“頭號難題”,從此斷頭路不再是村民的“心頭堵”,這背後是何炳南們用腳步丈量民情、以實幹踐行擔當。

新時代基層幹部紮根一線,堅守崗位,無私奉獻,“沒有調查,沒有發言權”正化為行動,助力鄉村全面振興。

(總臺央視記者 張萍 曹宇 葉奐 石坤 劉華清)