- 四川茶館探奇:“弟娃有空,請喝盞茶來”

成都鐵像寺水街露天茶館。(選自《有一種生活美學叫成都》,成都時代出版社供圖)

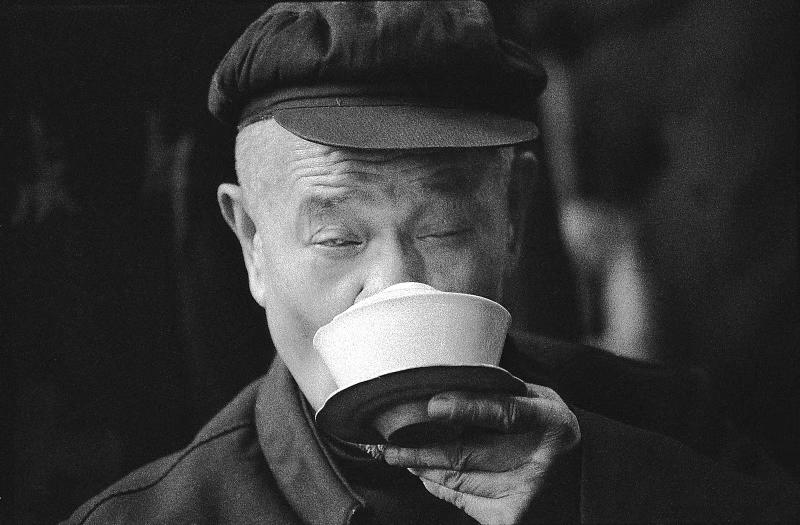

攝于成都南府街,1989年。 陳錦 攝

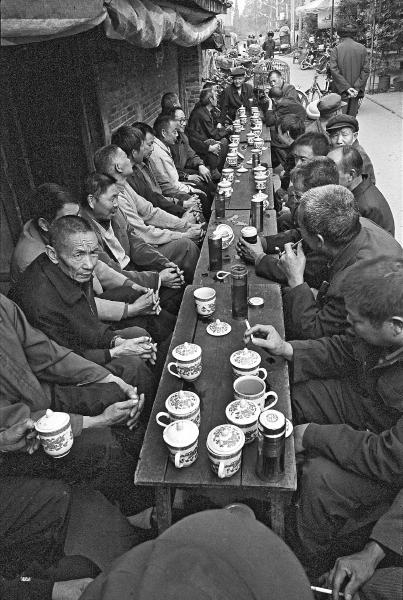

攝于大邑唐場,2003年。陳錦攝

□四川日報全媒體記者 余如波

一縷茶香,百年不散。

3月18日晚,“鶴鳴茶社100週年慶典晚會”在成都人民公園舉行。舞臺劇《穿越到鶴鳴》、名家講壇《六社爭鋒》、民歌新編《蓋碗茶》、樂隊演出《煙火鶴鳴》……精彩的節目濃縮了百年曆程,展現了歷史變遷中的茶事與人情。這家地處鬧市的老茶館,既是成都市民“慢生活”的縮影,也承載了一座城市的集體記憶。

著名巴蜀文化學者袁庭棟在《巴蜀文化志》一書中説,中國各地均有茶館,但四川的茶館卻大有不同,“茶館文化是巴蜀民俗文化中十分重要而有特色的部分。”“茶館是個小成都,成都是個大茶館”“一市居民半茶客”……這些經典民諺告訴我們,在成都、在四川,茶館不只是喝茶的場所,更是一個特別的文化空間。

A

入川愈深

茶館也愈來愈多

今年1月12日,國家檔案局公佈第五批中國檔案文獻遺産名錄,由成都市檔案館選送的“成都老茶館檔案文獻”位列其中。成都市檔案館檔案保管處處長米亮介紹,這批檔案文獻共有7000多件,形成于1903年—1961年,內容包括茶館與城市、茶館經營與管理、茶館與日常文化、茶館與公共生活等各個方面。

“成都老茶館檔案文獻內容豐富,全面介紹了當時成都社會、政治、經濟、文化的變遷,具有鮮明的地域特色,真實記錄了成都茶館文化形成的全過程,是研究20世紀初至60年代成都城市社會生活的珍貴歷史資料。”米亮説。

能夠從小小茶館“管中窺豹”,自然與成都、四川茶館數量眾多、特色鮮明相關。西晉傅鹹《司隸教》記載“聞南方有蜀嫗作茶粥賣之”,這位“蜀嫗”或許是四川茶館業主的鼻祖。成都也有很長的茶館歷史,元代費著的《歲華紀麗譜》,便稱成都有“茶房食肆”,人們喝茶時,有歌伎演唱“茶詞”。據清末《成都通覽》一書統計,當時成都城中有茶館454家,而全城街巷只有516條,幾乎每條街巷均有茶館。

在民國時期寓川文人墨客筆下,對茶館之盛同樣多有描述。“一路入蜀,在廣元開始看見了茶館……後來入川愈深,茶館也愈來愈多。到成都,可以説是登峰造極了……幾乎每條街都有兩三家茶館,樓裏的人總是滿滿的。”著名作家、藏書家黃裳説,當時春熙路、玉帶橋的大茶樓,都可以坐上幾百人,光茶壺就有幾十把。

著名雜文家何滿子也注意到,1949年前的成都,街上每走幾步,“就能看到矮桌子小竹椅間茶客在悠閒啜茗的街頭風景線。”更讓他覺得有趣的是,每一茶館不遠處,都有一間公廁,供茶客喝脹了方便之用,真可稱之曰“流水作業”。

時至今日,儘管歷經歷史風雲變幻和社會文化變遷,茶館卻始終是四川各地街頭一道熱鬧的風景線。“當代茶館則不勝其數。”袁庭棟感嘆道:大街小巷有茶館,公園名勝有茶館,各單位俱樂部與文化中心有茶館,影院劇場休息室有茶館,公路兩旁有簡易茶館,鄉間瓜棚豆架之側有農家茶館,餐廳火鍋廳附設茶館……

久盛不衰的四川茶館,甚至引起了一些學者和藝術家的注意。著名成都籍歷史學家王笛在美國攻讀博士學位時,選擇以成都“街頭文化”作為論文選題,後來在研究過程中陸續發現成都茶館的新資料,決定將其作為下一個研究課題。上世紀末、本世紀初,他還對不同類型的茶館進行了直接考察,從氣派非凡、多層的、可容納上千人的茶樓,到簡陋得只有幾張桌的街角茶鋪,與茶館中各種各樣的人進行了交流。

針對20世紀成都茶館開展研究,王笛目前已出版兩部學術專著、一本文學和歷史學結合的大眾讀物,今年還將有一本茶館考察筆記面世。

著名攝影家陳錦,多年前回都江堰老家,曾經跟隨幺外公喝過一次早茶。“幺外公向來少言寡語,常常會靜靜地、心如止水般,在茶鋪裏坐上一整天,有時甚至連飯都忘記回家吃。”這讓陳錦對茶館産生了濃厚的興趣,從上世紀80年代起,他就開始考察、拍攝四川茶館,目前已推出《茶鋪》《川人茶事》等畫冊作品。

B

不僅喝茶

還追求公共生活的氛圍

説到典型的四川茶館,很多人會想到成都市雙流區彭鎮的觀音閣老茶館:老式川西瓦房,斑駁破舊的墻壁,坑坑洼洼的泥土地面……陽光從屋頂照射下來,灑在水泥壘的老虎灶、老舊的鋁制燒水壺和裹滿包漿的桌椅上,一股滄桑的氣息撲面而來。時間似乎在觀音閣老茶館停下腳步,讓它成為不少攝影愛好者的靈感源泉。

位於成都市中心的鶴鳴茶社,也給不少人留下了深刻印象。成都人民公園原有6家茶社,後來有的挪了地方,有的重建了樓宇,唯有鶴鳴茶社幾經滄桑,完好無損地保存至今,成為老成都茶館文化的見證者。不少外地遊客專程前來打卡,點一杯香茗,斜靠在竹椅上,或逗鳥、或賞花、或採耳,感受最成都的“巴適”生活。

儘管地段、規模各異,四川各地的茶館卻總在相似之中,又有各自的一些特色。以茶館中的陳設為例,著名作家李劼人注意到,多是矮矮的桌子,矮矮的竹椅,或者“總多半是竹椅變化出來,矮而有靠背,可以半躺半坐的座具”。

陳錦在對四川茶館幾十年的拍攝中總結道,成都茶館用的是小方桌和有扶手有靠背的竹椅子,茶客坐著無需起身,便可以端起茶碗送至嘴邊;眉山、樂山一帶,竹椅無扶手且矮,久坐之後需伸伸腰腹,踢踢腿,否則有睏倦之感;成都往東靠近低山淺丘的地方,桌椅與重慶的高桌條凳相倣,沿著大江大河邊的茶館還設有躺椅。“桌椅的材質跟地理環境有關係,式樣跟文化傳承和生活習性有關係,而人們的坐姿不僅體現了如上的‘關係’,還傳達出他們內心深處對於生活的態度以及人生的價值取向。”

至於與喝茶直接相關的茶具,四川茶館通常用三件套的茶碗、茶蓋和茶船,由此形成獨具地方特色的“蓋碗茶”。“三件套的蓋碗茶茶具,應當是最佳的茶具。”袁庭棟對此解釋道,茶船在下,穩托碗底,便於端放,免於燙手,又不致將茶水流於桌面或溢滴衣衫;茶碗容積適中,上大下小,沖泡時便於茶葉翻捲;茶蓋蓋而不嚴,既可保溫避塵和透氣,又能攪動茶水,調勻茶味,喝茶時還能阻擋浮葉入口。

四川茶館還非常注重文化氛圍的渲染和營造,營造的方法與形式顯露出明顯的俗文化色彩。何滿子曾在成都支磯石街一家小茶館看見一副對聯:“哥子莫忙,且呵鍋煙去;弟娃有空,請喝盞茶來。”用四川話讀出,別有一番情趣。

這正是四川茶館在數量多的同時,獨具的大眾化、平民化情趣。王笛説,國內許多地方的茶館,或者並不以賣茶為主要生意,或者更多服務於富商和士紳;而在成都茶館,“人們去那裏不僅是喝茶,也追求濟濟一堂、熙熙攘攘的那種公共生活之氛圍,這或許反映了在日常生活中一般大眾與精英文人的不同品味和情調。”

C

“微觀”的茶館

折射多彩的大千世界

黃裳發現,與京滬等地茶館“差不多全是有閒階級,以茶館為消閒遣日的所在”不同,民國時期的四川茶館擠進了各色人物。“警察與挑夫同座,而隔壁則是西服革履的朋友。大學生借這裡做自修室,生意人借這兒做交易所。”

人多了,擺龍門陣就成了一大樂事。“坐在茶鋪裏,一邊喝茶將嗓子潤著,一邊天南海北地吹著,激烈時伴以手舞足蹈,其樂也融融。”在陳錦看來,茶館裏的龍門陣增長了見識,傳達了信息,交流了情感,促進了人與人之間的友誼。

當然,喝茶和“衝殼子”,並非四川茶館僅有的功能。“從成都老茶館檔案文獻中,可以看出成都老茶館數量多、茶客人數多、茶館功能多的特點。它是百姓進行交流活動的重要社交場所,洽談生意、買賣房屋、行業會議、信息交流等都可以在茶館裏進行。”米亮説。

用王笛的話來講,“在20世紀前半葉的成都,幾乎每條街都有茶館,沒有任何一個公共空間像茶館那樣與人們的日常生活密切相連,茶館成為這個城市及其居民生活方式的一個真實寫照。因此茶館實際上是個微觀世界,折射出大千世界的豐富多彩,變化多端。”

袁庭棟表示,四川茶館是休息場所、社交場所、娛樂場所、部分人的謀生場所,甚至可以成為無家可歸者的臨時棲身地。在這裡,人們可以會朋友、談生意、聽新聞、探行情、謀職業、調解糾紛、拜師收徒。過去民間調解各種民事糾紛都在茶館中進行,故而曾長期把請人調解糾紛稱之為“講茶”。過去的茶館還是各種行業公會的會所、同鄉會等的據點,其中折射出時代和社會生活的方方面面。

何滿子還寫道,成都茶館曾經是“六臘大戰”的戰場。所謂“六臘大戰”,指的是民國時期以成都為中心的中小學教師求聘爭奪戰,寒暑假時,校方和待聘教師集會于茶館,在茶桌上議定致聘,茶館成了競爭激烈的人才自由市場。

四川茶館“身兼多職”的特點,一直延續至今。陳錦以前常去的成都新開街“蘭園茶社”,因地處花鳥集市,匯聚了不少生意人,他們在此與買主週旋。“賣花鳥和買花鳥的,可以泡上一碗茶,在喝茶和休閒的過程中順便把買賣做了。”他的鏡頭下,還有在茶館中交易農具、竹器、糧食、字畫等各類物品的大小商販,“正是茶鋪特有的人性氛圍使生意少了一些商戰中的硝煙與殘酷,多了一點兒世故人情味。”

吃“書茶”,即一邊喝茶一邊欣賞民間藝人的説唱表演,也是不少四川茶館的特色活動之一。王笛曾在茶館中記錄過散打評書藝術家李伯清的表演,後者繪聲繪色地演繹那些拿著大哥大在農貿市場打電話,問家裏人買什麼菜的人,諷刺他們喜歡顯擺。“現在我們用手機從菜市場聯絡家人,詢問要買什麼小菜,簡直是太尋常了。”這説明,文化和日常生活隨著時間和空間的變化而變化,而茶館成了見證者和記錄者。