- 西安蓮湖“小巷總理”白秀蘭 積極探索老舊小區治理新模式

社區治理是基層治理關鍵環節,其中老舊小區基礎薄弱、人員結構複雜、服務需求多元,是社區治理中的重點和難點。西安市蓮湖區北院門街道學習巷社區黨支部書記、居委會主任白秀蘭同志幾十年如一日,舍小家為大家,全身心致力於社區治理工作,榮獲中央、省、市各級多項表彰,被譽為“小巷總理”。多年來,學習巷社區在她的帶領下,在實踐中探索,在探索中創新,形成了一套符合實際、行之有效的老舊小區治理工作方法。

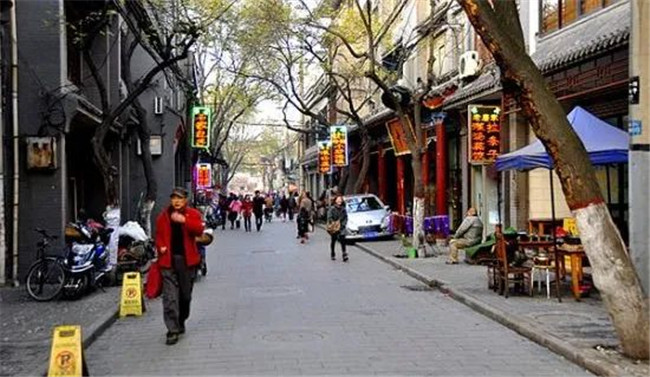

西安市蓮湖區北院門街道學習巷社區地處西安市中心北院門歷史文化街區(俗稱“回坊”),是一個典型的少數民族社區,社區面積約0.22平方公里,總人口3600余戶10700余人,其中80%以上是少數民族群眾。作為城中心典型的老街區和少數民族聚居區,老舊小區多,社區治理任務十分艱巨。

近年來,在社區黨支部書記、居委會主任白秀蘭同志帶領下,學習巷社區以蓮湖區社區治理和服務創新實驗區創建為契機,立足實際深入探索社區治理和服務創新機制模式,著力構建“自強、守望、和諧、美麗”的社區鄰裡新家園,先後榮獲全國先進基層黨組織、全國民族團結進步模範集體等13項國家級榮譽和80余項省市區級表彰,白秀蘭同志個人也先後榮獲全國“三八”紅旗手、全省民族團結進步模範等30余項個人榮譽。

在她的帶領下,一個為民、愛民的社區綜合服務平臺逐步走向成熟,一系列便民、利民的工作措施逐步形成制度,一項項架天線、接地氣的創新做法受到群眾廣泛認可。

以身作則

在破解社區難題中全面提升工作效能

針對長期以來社區工作職責不清、任務繁重、力量薄弱等問題,白秀蘭同志緊抓蓮湖區社區治理和服務創新實驗區創建契機,深入探索社區工作減負瘦身、提質增效新理念。

狠抓清單事項落實。立足街區實際,進一步細化完善社區“履職、代辦、協助”三項清單,實行分類梳理、清單管理、精確治理。同時,白秀蘭同志還積極組織轄區黨員、群眾代表,成立“民主評議”小組,建立“雙向評價”機制,每季度對清單落實情況、社區治理服務工作開展情況進行民主評議,及時發現不足、改進提升、形成經驗。

提升隊伍履職能力。緊扣社區工作者職業體系建設,白秀蘭同志通過探索設立“班前會”學習制度(每日早上上班前10分鐘,組織社區工作者開展理論學習),健全社區工作者多渠道引進、輪崗鍛鍊機制,以及設置AB崗等多種方式,加強社區工作者多崗位歷練,提升綜合素質,使之更加適應新時代社區基層工作需求。

推行集約高效服務。結合“五化”標杆社區黨組織創建,依託560平米辦公用房,高標準設置社區黨群服務中心,將社區履職代辦、公共服務等各類事務統一歸口至大廳集中管理,有效整合“信息、工作、力量”各類要素,真正實現“一個中心調度、一個窗口辦理”,有效提升工作效能。

今年以來,白秀蘭同志以創建“各族群眾共有精神家園”為目標,精心打造“社區小巷之家”,內設小巷回憶館、“嫲嫲婭婭”議事廳、“一起讀書吧”、退役軍人服務站、婦幼之家、“四點半”課堂、“樂伴老”活動室等各類服務功能區,成為社區為民服務重要陣地,深受轄區群眾喜愛。

統籌謀劃

在整合資源中凝聚治理合力

社區治理和服務涉及社會基層方方面面,是一項社會化、系統化工程。近年來,白秀蘭同志不斷加強探索,有效發揮自身回坊本土民族工作者優勢,強化資源整合、凝聚工作合力,有序引導社區治理和服務由社區“獨奏”向社會各界“合奏”轉變。

搭建共治平臺。白秀蘭同志在擔任社區黨支部書記期間始終堅持黨建引領,積極探索“社區吹哨、職能力量報到”基層治理模式,全面整合轄區基層站所、駐地單位、物業服務企業、小區自治組織等社會各界力量,搭建起“黨建共建聯合會”和“民主協商議事會”兩個共建共治平臺,堅持每月2次協商議事,有效凝聚和發揮群眾智慧與力量,推進實現共商共管、共治共享。

推行網絡治理。將社區劃分為3個網格,在每個網格設立黨小組,組織動員社區42名直管黨員、112名在職黨員、“三官一律”以及24人的“三長五員”隊伍到社區報道、入網進格履職,由網格黨小組統一指揮調度,增強一線治理力量。今年疫情防控保衛戰以來,社區積極組織轄區駐地單位、小區物業和黨員群眾志願者共計200余人參與聯防聯控,全面做好值守管控、掃碼測溫、消毒消殺、居家隔離人員關懷等各項防控工作,為民族街區疫情防控提供了示範樣板。

引進社會力量。在全面整合區域內資源力量的同時,白秀蘭同志還進一步拓寬思路視野,積極向外溝通聯繫,主動與西工大、西安外院、通訊兵學院等高校合作,策劃舉辦“因材施教”系列活動,每年暑期組織優秀大學生志願者為轄區中小學生提供課餘輔導,常態化聯合開展“醫療義診”等活動,增強群眾獲得感。

建章立制

在服務群眾中打造學習巷治理模式

社區作為社會最基本單元和神經末梢,位於基層治理和為民服務第一線,長期以來多為被動式承接上級交辦的各類事項任務,工作缺乏主動權,統籌作用難以發揮,工作創新性不強、成效不理想。近年來,白秀蘭同志堅持以創新驅動為抓手,不斷提升社區統籌力和組織力,健全社區治理和服務機制模式。

完善治理載體。聚焦城市治理、平安建設、矛盾調解等社區治理重點內容,白秀蘭同志堅持立足民族聚居區實際,于2020年8月策劃成立了別具回坊特色的民主議事自治機構——“嫲嫲婭婭”(回族群眾對年長女性的別稱)議事會,全面組織轄區40余名熱心腸“嫲嫲”和“婭婭”,發揮“千里眼”“順風耳”優勢作用,及時收集社區治理難點問題,廣泛傾聽社情民意,每週開會議事,共商難題破解對策,協調處理“迎十四運”違建拆除、老舊小區改造等治理難題,真正成為社區群眾的“貼心管家”。

健全治理機制。工作中,白秀蘭同志不僅注重探索創新,也同樣注重總結提升,她憑藉自身四十餘年的社區一線工作經驗,凝練推出“白秀蘭‘360’群眾工作法”,以“三聯”(區域聯動、黨員聯合、義工聯盟)、“六服務”(一站式便民服務、網格化精細服務、陽光公益性服務、一對一個性服務、文化共享服務、和諧鄰裡服務)、“零距離”(民情收集零盲點、民情處置零推諉、民情評議零差評)為抓手,為轄區群眾提供多角度、全方位優質服務。同時,著眼黨建引領基層治理,白秀蘭同志創新提出“七個一”黨建引領工作法(高舉一面黨旗、建好一支隊伍、結好一個對子、幫扶一戶家庭、發揮一技之長、做實一件事情、帶活一片區域),不斷強化社區黨支部戰鬥堡壘和黨員先鋒模範作用發揮,引領基層治理創新。

堅持項目運作。為確保共建共治機制有效落實,學習巷社區按照“一類問題就是一個項目、一類需求就是一個項目”原則,探索實行社區治理和服務項目化運作模式,通過建立健全“項目共立、社區派單、共建單位接單”雙向共建機制,保障社區治理和服務項目靠實落地,取得良好社會效益,一些重點項目已在全市、全省乃至全國提名叫響。如,社區連續10年舉辦“鄰裡節·百家宴”,促進民族團結、增進鄰裡和睦,受到《人民日報》專題報道;連續13年舉辦“捐資助學”活動、連續7年舉辦“四點半”課堂服務項目,均取得良好社會效益,受到社會各界廣泛關注點讚,省市電臺等主流媒體多次專題報道。(王楨)