- 牛年尋“牛”——來博物館打卡尋訪“牛文化”

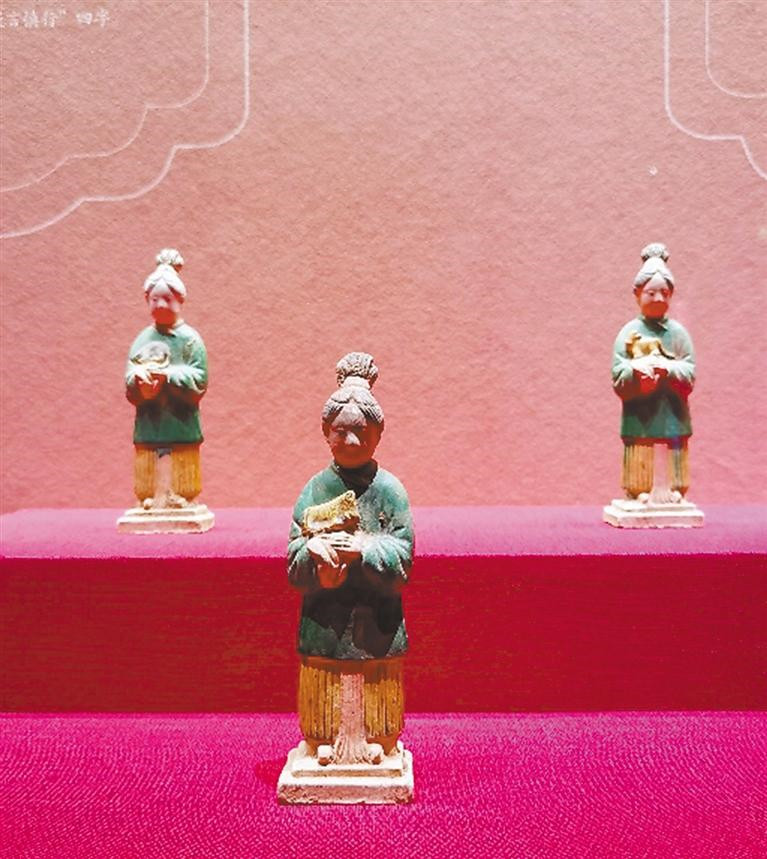

素三彩抱十二生肖女立俑。

彩繪陶牛。

郡太守牛符。

五子登科銘帶牛座銅鏡。

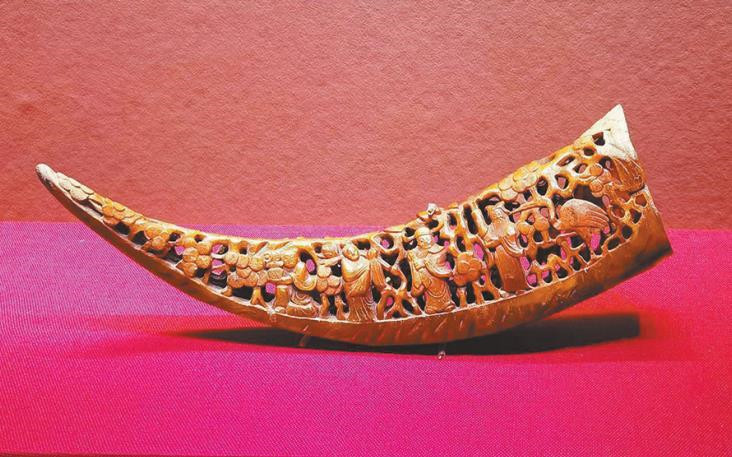

鏤空八仙牛角。

三犀銅鼎。

觀眾在觀賞十二生肖獸首人身俑。

牛歲春入戶,牛氣滿乾坤。

牛年裏,讓我們去博物館探訪牛的蹤跡,尋覓歷史長河中牛的千姿百態和與牛相關的各種歷史文化。

牛,是人類最早馴養的動物之一。千百年來,牛一直是人類最親密、最忠實的夥伴,它以憨厚忠誠、無私奉獻的品格受到人們的喜愛。它性情溫順,孔武有力,與人類農耕生活息息相關。

在中國傳統文化中,牛是勤勞善良、吉祥如意和豐收財富的象徵。它的身影出現在無數的文學作品、文物古跡中。在中國民間文化和民俗藝術中,能見到各式各樣或立體或抽象的牛的形象,寄託著人們對於美好生活的嚮往。

老牛亦解韶光貴,不待揚鞭自奮蹄。 孺子牛、拓荒牛、老黃牛……蘊含著中國人自強不息、砥礪奮進的精神密碼。

春節期間,一系列突出牛主題的文化活動在西安博物院拉開帷幕,漢代“秦川牛”、絲路來客“峰牛”、太守專用“牛符”等,這些藏在國寶裏的牛元素,在西安博物院的“牛轉乾坤 祈福長安——新春生肖文物聯展”上一一亮相。

“牛轉乾坤 祈福長安——新春生肖文物聯展”是西安博物院聯袂中國文物報社以及全國40余家文博機構,籌集數百幅文物藝術品圖片,結合館藏牛文物精品,為大眾奉獻的一場關於牛的文物盛宴。其中館藏精品牛文物有87件(組),部分精品文物為首次展出。聯展同時還引進了漢景帝陽陵博物院收藏的4件牛文物共同展出。整個展覽分為4個部分: “生肖故事”講述了生肖文化的源與流;“牛族本紀”記錄了自然世界中種類豐富的牛;“金牛迎春”通過春牛耕春、神牛通靈、牧牛意趣展示出歷史上意蘊深厚的牛文化;“吉慶牛俗”撫今追昔,通過牛文物呈現民俗故事中的牛,將牛的堅韌不拔、開拓向前、任勞任怨的品性表現得淋漓盡致。

十二生肖獸首人身俑:西安博物院收藏的唐代十二生肖獸首人身俑,均著敞領寬袖袍服,雙手拱于胸前,姿態有趣可愛。獸首人身式的十二生肖俑從隋代開始就已在南方出現,中原地區出現較晚,唐玄宗開元後期,兩京地區才有較多出現。

彩繪陶牛:獨體櫃中展示的大眼睛的彩繪陶牛來自漢景帝陽陵博物院,體量大、保存較為完整。據講解員介紹,這種牛是典型的陜西古老而優良的地方品種——秦川牛,因産于八百里秦川而得名。

郡太守牛符:在歷史上,虎符較為常見,牛符則較為少見。這件郡太守牛符,自頭至尾身體一分為二,口及後腹有穿孔,背上有一行銘文“□郡太守牛符發”7字。這件牛符應是太守這一官職用於發號施令的信物。

青花山水人物牽牛紋盤:清代康熙年間瓷盤,敞口,淺腹斜壁,圈足,盤心繪山水人物畫,有人牽牛、有人撫琴、有人挑擔,盤沿為錦地開光紋飾。

鏤空八仙牛角:巨大牛角兩面分別雕有4位神仙形象,鏤空雕刻,十分精美。

素三彩抱十二生肖女立俑:西安博物院收藏的明代文物。女俑高髻綠衣,12個女俑每人懷抱一個生肖動物于胸前,妙趣橫生。據考古資料顯示,至南北朝時期十二生肖俑才在墓葬中有所發現。到了隋唐、宋元時期,十二生肖俑則為多見,其形制分為動物式、獸首人身式和人物式。

五子登科銘帶牛座銅鏡:牛呈俯臥狀,回首看向牛背上方的銅鏡,形如犀牛望月。銅鏡上有四字銘文“五子登科”,寓意吉祥。

這些或雄壯威武或憨態可掬的牛,帶給人們的是鄉土鄉愁的美好,是滄桑歲月中的歷史印記,並讓人們從中汲取到勤奮務實、開拓進取的精神力量。記者在館內看到,許多家長帶著孩子在這裡參觀。王梅女士説:“牛年春節帶孩子來看牛展,了解牛文化,學習牛勤勞奮進的精神,十分有意義。”

在線下展覽的同時,西安博物院還通過微信公眾號、新浪微博、抖音等平臺對展覽進行介紹,讓更多觀眾感受中華傳統文化的魅力。同時,西安博物院推出的“牛”轉乾坤系列新年文創産品,讓觀眾在參觀展覽之餘有更深入的體驗。

在我省其他博物館,還有許多與牛有關的精美文物,如收藏于陜西歷史博物館的鑲金牛首瑪瑙杯、三彩牛車、寶雞市岐山縣出土的牛尊等,收藏于西安碑林博物館內的唐代石牛、二牛抬杠農耕畫像石等,豐富多彩的牛文化等待著人們的探尋。(文/圖 記者 李衛)