- 外媒眼中的陜西 | “將更多中國故事講給大家聽!”

延安是中國革命的聖地、新中國的搖籃。

“中國共産黨是些什麼人?”“他們的目標是什麼?”……80多年前,美國記者埃德加·斯諾為了探究中國革命的真相來到延安。

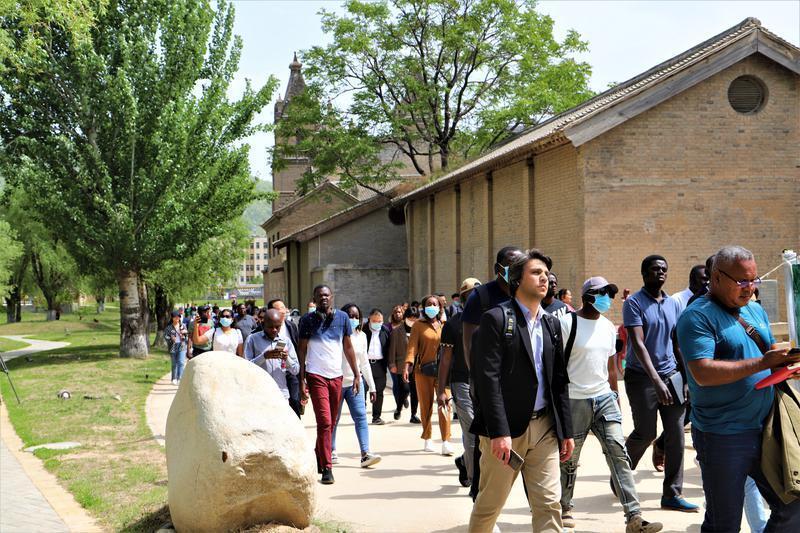

“延安為什麼是中國共産黨人的精神家園?”“中國的脫貧攻堅戰何以取得全面勝利?”……80多年後,來自非洲、亞太、加勒比地區38個國家的45名外媒記者帶著這些疑問,滿懷期待地走進延安這塊熱土,讓世界看見陜西、讀懂中國。

“風在吼,馬在叫,黃河在咆哮……”伴隨著慷慨激昂的《黃河大合唱》旋律,記者團第一站來到橋兒溝革命舊址,也是在這裡,誕生了中國共産黨領導的第一所革命藝術學院——魯迅藝術學院。

眾多外國記者很難想像,在低矮昏暗的窯洞裏,茅盾、艾青、冼星海等一大批“與人民同行、為人民服務”的文藝工作者,竟然創作出《南泥灣》《白毛女》等振奮人心的文藝作品。

“他們吃的是粗糙的小米,穿的是舊衣草鞋,住的是簡陋的窯洞,但他們以筆為槍,將熾熱的愛國情懷體現在作品中,匯聚起中國人眾志成城的精神力量……”在延安文藝紀念館,聽著館長劉妮的講述,記者團成員仿佛“穿越”到那段崢嶸歲月。

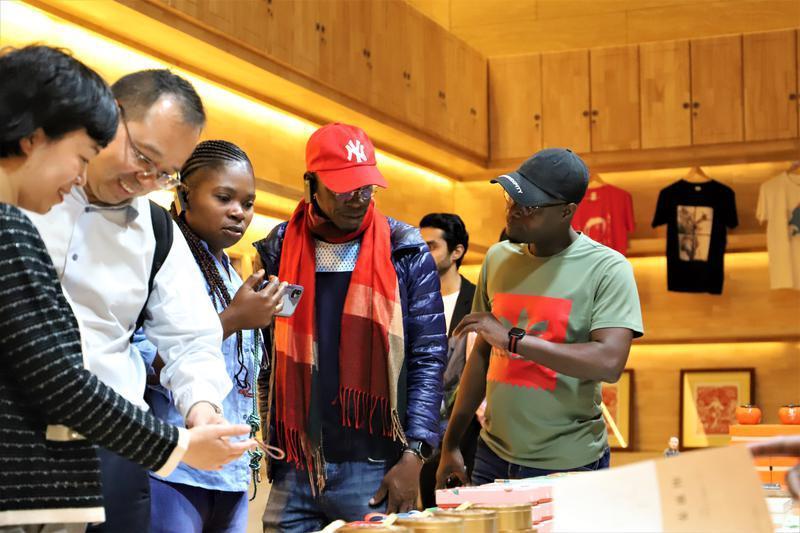

木刻版畫、安塞腰鼓群雕、曲譜……通過觸摸歷史,記者團成員深刻感受到中國文藝工作者為了民族解放而吶喊高呼,不時發出一聲聲讚嘆。

“想不到這些傳唱至今的經典作品是在這麼艱苦的條件下創作的,我能感受到創作者艱苦奮鬥的勁頭。”來自特立尼達和多巴哥的記者阿麗娜·瑪利亞·帕特裏夏·杜德納特第一次來中國,她提到的艱苦奮鬥,正是延安精神的重要內涵。

“打斷骨頭連著筋,扒了皮肉還有心。只要還有一口氣,爬也爬到延安城。”1935年至1948年,中共中央在延安領導中國革命事業從低潮走向高潮,吸引著全國進步青年和有志之士,也吸引著一批批追求進步和探求真相的外國記者來探索“紅色中國”。

這座陜北黃土高坡上的偏僻小城,為何能有如此魅力?記者團走進楊家嶺革命舊址繼續尋找“答案”。

黨中央和毛澤東等老一輩革命家在延安13年,近10年是在楊家嶺度過的。1945年,在此召開的中共七大,更是為中國共産黨不斷從勝利走向勝利指明瞭正確方向、開闢了正確道路。

楊家嶺的一磚一瓦、一草一木,都記錄著中國共産黨的奮鬥歷程,也吸引著記者們圍觀“打卡”。來自所羅門群島的新聞評論員盧克·瑪尼認真地記了好幾頁筆記,對他而言此行也是圓夢。

“能來中國一直是我的夢想!我從2003年就開始關注中國了!”參觀完中國老一輩革命家居住、戰鬥和工作的地方,盧克·瑪尼深感震撼。

“幾回回夢裏回延安,雙手摟定寶塔山。”迎著晚風,記者團追隨詩人賀敬之的腳步,登上寶塔山。

從寶塔山俯瞰延安城區的璀璨夜景,記者團成員異常興奮。

“我感受到一個有魅力、真實的中國!”來自岡比亞共和國的記者莫莫杜·拉明·崔坦言,受益於“一帶一路”倡議,中國在岡比亞修建了很多道路和橋梁,改善了當地人民的生活。

當年,4個月的採訪,埃德加·斯諾做了16本筆記,拍了24卷膠捲,終於解開了他心中的疑問,並撰寫了《紅星照耀中國》一書。

“此次採訪,解開了我的很多疑問。我感受到了一個充滿活力、飛速發展的中國!我會認真感悟,將更多中國故事講給大家聽!”莫莫杜·拉明·崔説。