百年劇社的文化擔當 ——大型秦腔現代戲《易俗社》鏗鏘激越引爆上海灘

陜西日報2017-11-10 16:35:38

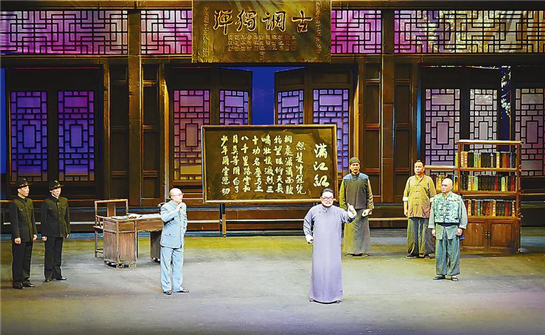

大型秦腔現代戲《易俗社》在上海成功上演。 (李向紅 攝)

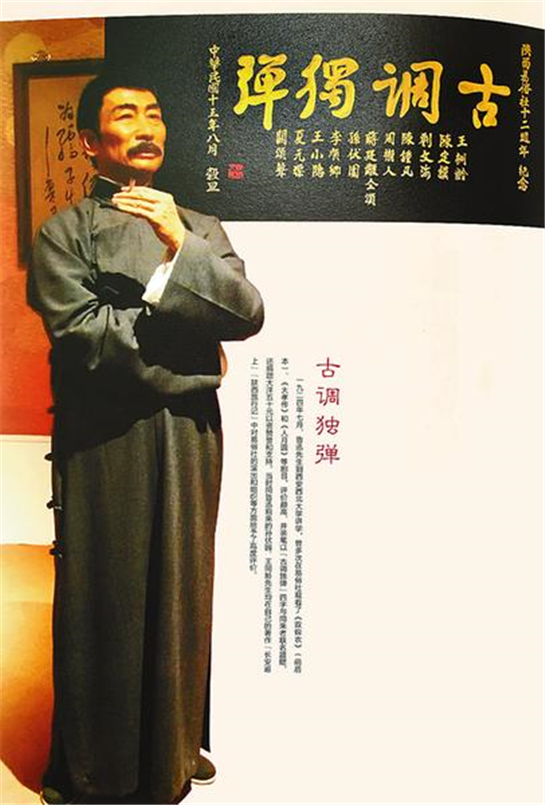

1924年,魯迅為易俗社題贈了“古調獨彈”四個大字。

習總書記在黨的十九大報告中強調:“中國特色社會主義文化,源自於中華民族五千多年文明歷史所孕育的中華優秀傳統文化,熔鑄于黨領導人民在革命、建設、改革中創造的革命文化和社會主義先進文化,植根于中國特色社會主義偉大實踐。發展中國特色社會主義文化,就是以馬克思主義為指導,堅守中華文化立場,立足當代中國現實,結合當今時代條件,發展面向現代化、面向世界、面向未來的,民族的科學的大眾的社會主義文化,推動社會主義精神文明和物質文明協調發展。要堅持為人民服務、為社會主義服務,堅持百花齊放、百家爭鳴,堅持創造性轉化、創新性發展,不斷鑄就中華文化新輝煌。”

文化是一個國家、一個民族的靈魂。文化興國運興,文化強民族強。由西安秦腔劇院歷時四年精心創排的大型秦腔現代戲《易俗社》,正是充分體現了這種文化精神弘揚與傳承的一部好劇。

1 歷經百年風雨的文化堅守

1912年成立的西安易俗社,是中國第一個集戲曲教育和演出為一體的新型藝術團體,也是中國戲曲移風易俗的一面旗幟。1924年,魯迅為易俗社題贈了“古調獨彈”四個大字。1957年,戲劇家田漢經過考證,確定易俗社為中國現存最古老的藝術團體,可與莫斯科大劇院、法國芭蕾舞團並稱為“世界三大古老劇社”,堪稱中國戲曲藝術中的一座豐碑。在最初的30年,他們自編自導自演了500多個劇目,這在世界戲劇史上也是一個絕無僅有的奇跡。

歷經百年風雨,易俗社如今是西安秦腔劇院下屬的四大劇團之一。百餘年來,涌現出了劉箴俗、王天民、樊新民、李可易、湯滌俗、劉毓中、陳妙華、肖若蘭、全巧民、楊天易、張保衛等眾多秦腔藝術名家,創作、演出《三滴血》《遊龜山》《雙錦衣》《西安事變》《翰墨緣》《柳河灣的新娘》《秦腔》等800余部優秀劇目,藝術行當齊全,演員實力雄厚,是秦腔優秀傳統藝術的一面旗幟。其中,《蝴蝶杯》被河北梆子、晉劇、豫劇等眾多劇種移植上演。《三滴血》于1960年作為秦腔代表作拍成首部秦腔黑白電影,廣為流傳。

近年來,西安秦腔劇院始終堅持“出人、齣戲、出精品”的發展宗旨,面向基層,紮根人民,藝術成果豐碩,社會效益顯著,共榮獲國家、省部級以上大獎176項,侯紅琴、惠敏莉、李淑芳、張濤獲得“梅花獎”“文華獎”“白玉蘭獎”等國家級大獎。

為了弘揚與傳承“易俗精神”,西安秦腔劇院集易俗社老、中、青三代人,八易其稿,歷時四年,將自己的百年曆史創作成大型秦腔現代戲《易俗社》並成功搬上舞臺。全劇以“護社”“拜師”“創排”“追隨”“登臺”“堅守”“圓夢”七場戲來展示易俗社所經歷的崢嶸歲月。當板胡聲起,大幕拉開,觀眾很快被精彩劇情帶入百年劇社在中國近代史轉折間的風雲變幻中。這部紀實風格濃烈的史詩大劇,以秦腔為媒,生動鮮活地展現了藝術家報效國家的赤子之心。舞臺上,虛實兩條主線,透過劇中人物高玉軒、陳甘亭、關震易、劉天俗、林夢蕓等不同群體代表,體現出易俗社始終堅持以戲化民、不忘初心的文化擔當。劇中的作曲和配器指揮都由秦腔老一輩藝術家姜雲芳、張森齡老師擔任,他們用積累了數十年的創作經驗,在舞臺上呈現出地地道道的秦腔唱腔。在劇中飾演林夢蕓的是易俗社現任社長惠敏莉,她是中國戲劇“梅花獎”“文華獎”的獲得者,其他主要角色的扮演者也都是西安秦腔劇院易俗社中青年演員中的佼佼者。

2 精彩演出感動上海觀眾

中國上海國際藝術節是我國最高規格的對外文化交流節慶活動之一,今年受邀參加藝術節的共有45部中外精品劇目。11月1日、2日晚,這部講述戲曲人自己故事的劇目,在上海東方藝術中心精彩亮相。

連續兩個晚上,來自大西北的秦聲秦韻,讓上海觀眾眼前一亮。他們中有普通的上海市民,有久居上海的陜西鄉黨,有全家老少一起出動的“戲迷之家”,有藝術院校的學生,還有專程趕來的外國戲迷。兩個多小時的精彩演出,贏得了觀眾們一片叫好聲,演出期間響起的熱烈掌聲達20余次。

觀眾童文遠是個純正的上海人,朋友邀他來看《易俗社》,第一次接觸秦腔的他是抱著“探奇”的心理來的,想體驗一下西北戲曲的風格。看完演出後他笑言自己已成為秦腔“粉絲”。他説:“曾經以為秦腔就是一聲吼,現在才發現它既有西北漢子的豪放,又有小家碧玉的風韻,即使南方觀眾也能找到共鳴。”

上海戲劇學院的黃頻同學早早買好了票,他説:“我本身是學戲曲的,易俗社在我心裏一直有著非常高的地位,這次能欣賞到秦腔正源,實在很幸福。”

演出結束後,隨子女在上海定居多年的林少華爺爺在觀眾席上大聲地唱起了秦腔,許多觀眾朋友跟著他一起和聲,大家圍在一起久久不願離去,濃濃的鄉情深深地打動了在場的人。林爺爺説:“我太激動了,終於聽到了來自家鄉的秦聲秦韻,為這臺戲點讚,為秦腔點讚。”

3 為陜滬兩地文化交流貢獻力量

觀眾反響熱烈,也引發了學界關注。

11月3日和11月4日,西安秦腔劇院分別在上海市文聯和復旦大學舉行了兩場“秦腔《易俗社》學術研討會”。會上,來自上海文化藝術界的專家學者們對《易俗社》的演出給予高度評價,與會者一致認為,優秀傳統文化是中華民族的精神命脈,百年易俗社此次走進上海,用一部大劇講好“中國故事”,繼而通過舉辦一系列活動,推動了易俗社和上海藝術界之間的相互交流,是中華優秀傳統文化傳承的創新,也是傳統戲曲進校園活動的一次成功展示。

著名劇作家、評論家陳達明:“由易俗人來演易俗社的百年風雲,它是中國非常獨特的一道風景,把移風易俗作為己任,而且又把戲劇文化和藝術教育緊密結合,易俗社對於傳統文化有一種開拓的功效,這種開拓更是一種創新。”

著名戲劇評論家、上海戲劇學院教授戴平:“易俗社的故事,是以秦腔藝術來講秦腔藝術人自己的故事,實際上也是在講中國故事。這個戲的成功,是文化界講好中國故事的一個典範。《易俗社》是我在中國上海國際藝術節上看到的非常有特色的一齣戲。”

滬劇表演藝術家馬莉莉:“觀眾看戲是看一個故事,但是秦腔《易俗社》讓我感到了一種震撼的力量,把百年劇社和國家命運結合在一起,講述滄桑風雲間戲劇人強有力的創作根基與執守信念,這部劇給我上了很有教育意義的一課。”

上海戲劇學院教授張仲年:“看了《易俗社》,才知道易俗社有這麼大的成就。説實在話,上海的滬劇和越劇是沒有辦法和它比肩的,在《易俗社》這個戲裏面,我們看到了易俗社的百年輝煌,感受到了易俗社堅韌不拔的精神,也看到了易俗社人高超的表演技藝,以及他們對藝術的不懈追求和高尚的人格魅力。”

上海文化發展基金會秘書長酈國義:“《易俗社》傳達的是戲劇人的社會責任的擔當精神、愛國情懷以及藝術追求。易俗社不是一般的劇團,林夢蕓不是一般的喜歡戲劇,她在追求易俗社的精神,非常強烈,非常動人。《易俗社》演員陣容整齊,各個身上都有絕活。並且在劇中成功運用影像資料展示歷史畫面,符合文獻戲這個特殊題材。”

上海市文聯理論研究室主任胡曉軍:“我認為這部戲的改良是完全由中國戲曲文化自主發起的改良和改進。體現了高度的文化自覺和文化自信,而且是主動的,深入群眾,深入人民。《易俗社》這部劇真實再現了易俗社的奮鬥史,將會傳之久遠。”

在《易俗社》首演當晚,中國上海國際藝術節組委會副秘書長、上海市委宣傳部副部長胡勁軍就特意趕來觀看演出,提起2011年曾在中國上海國際藝術節演出的大型秦腔現代戲《柳河灣的新娘》,胡勁軍連連誇讚西安秦腔劇院給中國上海國際藝術節帶來了好戲,希望今後每年舉行一次滬陜藝術交流與學習活動。在復旦大學舉行的“《易俗社》學術研討會”上,上海市委宣傳部文藝處處長聶偉也向西安秦腔劇院發出“日後常來演”的邀請,他説:“上海和西安之間有太多密切的關係,《易俗社》到上海來演出,我們的劇團也希望到西安去演出,希望我們兩地戲曲工作者攜手,進一步加強滬陜兩地的文化交流活動,這是一個互相學習的過程。”

西安秦腔劇院董事長兼總經理雍濤表示,希望兩地戲曲工作者共同努力,對接陜滬文化交流發展,矢志不渝地踐行傳統戲曲傳承和保護。

4 陜西秦腔走進上海高校

借著參加中國上海國際藝術節的契機,西安秦腔劇院除了帶去精品劇目《易俗社》與國內外優秀劇作同臺競藝外,還通過多種形式全方位傳播秦腔文化,讓戲曲進校園這一品牌活動走進了上海高校。

10月30日和11月2日,易俗社社長惠敏莉分別在復旦大學和上海戲劇學院做了《百年易俗社的藝術風采》專題講座。這一由秦腔名角現場講述秦腔的起源、流派、發展脈絡等戲曲知識的講座,場場觀眾爆滿。傳統戲曲浸潤莘莘學子,同期開展的還有在復旦大學舉行的《百年易俗社》文化主題展覽。展覽以不同歷史階段的大事件為脈絡,通過圖、文、實物展示,將百年易俗社社史與國家命運串聯起來,吸引了大批觀眾。

11月4日,西安秦腔劇院向復旦大學圖書館捐贈了60套《西安秦腔劇本精編》。作為我國目前範圍最廣、力度最大的劇本蒐集整理保護工程,這套叢書收錄了中華人民共和國成立後西安市所轄易俗社、三意社、尚友社、五一劇團四大著名秦腔社團,上自清末下至21世紀初百年來曾經在舞臺上演出的劇目劇本,承載與呈現著古都西安百年的秦腔史。當復旦大學圖書館館長陳思和教授從雍濤手中接過這套劇本精編時,他連連讚嘆:“太珍貴了。”

雍濤表示,此次西安秦腔劇院在上海開展“戲曲進校園”系列活動,正是深入貫徹落實黨的十九大精神,弘揚中華優秀傳統文化,繁榮地方戲曲發展的重要實踐。希望通過開展系列活動,加強易俗社與上海高校之間的交流,促進陜西地方戲曲走向全國。