秋之白華:楊之華心中的瞿秋白

作者:古耜(中國作協散文委員會委員,遼寧省作協顧問)

今年是傑出的無産階級革命家、作家、翻譯家瞿秋白英勇就義65週年。在中國革命史上,瞿秋白與楊之華寫就了執子之手風雨同舟的一段佳話。從楊之華對瞿秋白的回憶中,我們看到了楊之華基於妻子的眼光和深情以及同志間的友誼,所認知所理解的瞿秋白——一個有血有肉的共産黨人,在親情世界和日常生活中依然具有高風亮節。

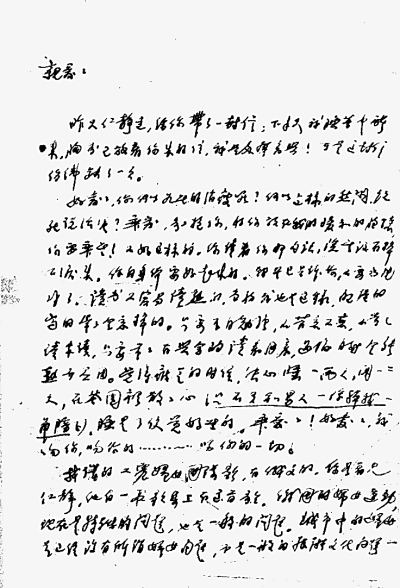

瞿秋白和楊之華1924年11月攝于上海

1929年,瞿秋白、楊之華夫婦與女兒瞿獨伊合影于莫斯科

“秋之白華”,心心相印

1934年1月,時在上海養病,並與魯迅、茅盾等一起從事文化“反圍剿”的瞿秋白,接到中央通知前往蘇區,妻子楊之華因工作暫時無人接替未能同行——這是秋白夫妻結婚後的第六次離別,卻不幸成為生命的永訣——1935年2月,秋白隨隊轉移至閩南時不幸被捕,同年6月18日,從容就義于福建長汀。在生命最後的時日裏,身陷囹圄的秋白,以巨大的勇氣和無比的坦誠,深刻反思中國革命的曲折歷程與經驗教訓,嚴肅剖解自己的矛盾和弱點……除此之外,還有一種思緒在他心頭不時縈繞和涌動,這就是對愛妻之華的想念、牽掛、歉疚,以及強烈的向其傾吐的願望。“夜思千重戀舊遊,他生未卜此生休。行人莫問當年事,海燕飛時獨倚樓。”秋白“集唐人句”而成的《獄中憶內》,正是這種思緒深沉而曲折的表達。

1924年11月,瞿秋白和楊之華在上海結為伉儷。此後十年間,他們為中國革命攜手並肩,砥礪前行,無論面對血雨腥風的白色恐怖,抑或經歷尖銳複雜的黨內鬥爭,始終都相濡以沫,休戚與共。秋白曾自製印章一枚,上面由夫妻二人名字穿插而成的印文“秋之白華”,就是他們你中有我、我中有你,心心相印的寫意與象徵。正因為如此,秋白犧牲帶給之華的,是天塌地陷般的精神打擊,是深深且久久的心靈創痛,直至化作綿長的追思與不盡的緬懷。在失去秋白的歲月裏,之華遵從黨的安排,一如既往地奔波操勞,不辭艱險。只是在工作的間隙裏,特別是在夜闌人靜的時刻,她的眼前總會浮現秋白的神采儀態,耳畔亦會響起秋白的笑語言談。每當這時,之華便取出一直珍藏著的秋白的照片、信札,以及經過秋白的修改潤色且留有其清晰筆跡的自己的文稿,做默默的重溫與遙想。有時她還會打開秋白留給她的黑漆布面的本子,用妻子的目光與深情,寫下同丈夫一起工作和生活的難忘情景,以及與丈夫相關的若干記憶……

毫無疑問,楊之華心中和筆下的瞿秋白,自有特殊的認識價值和別樣的史料意義。不過由於這些文字大都屬於戀人之間的訴説與交流,帶有顯見的私密性質,所以之華生前除在撰寫紀念秋白的文章時有過少量引用之外,並沒有將其公開出版的打算。歷史進入新世紀,從崢嶸歲月走過來的女兒瞿獨伊,深知母親的遺存不僅內容稀見,寄託深遠,而且歷經劫難,所以價值非凡。於是,她和女兒李曉雲一起,對這批材料進行認真辨識、整理與校訂,並加上必要的註釋,編為《秋之白華——楊之華珍藏的瞿秋白》(人民文學出版社2018年11月出版,以下簡稱《秋之白華》)一書,在紀念秋白百年誕辰之際,鄭重獻給讀者。這時,我們看到了楊之華基於愛人視角和情感體驗所認知所理解的瞿秋白,即一個有血有肉的共産黨人,在親情世界和日常生活中依然具有高風亮節。

1925年4月,瞿秋白與楊之華在上海

1929年3月15日,瞿秋白致楊之華書信手跡

“因為她是我愛人的愛人……”

瞿秋白和楊之華志同道合,彼此愛慕,他們的結合順理成章,水到渠成,是一樁很自然的事情。不過這樁很自然的事情,當年卻存在特殊的前置背景:秋白是在髮妻王劍虹病逝4個月後同之華牽手的;之華則是在解除與丈夫沈劍龍婚姻關係的同時走到秋白身邊的。這種特殊背景使得一些人對秋白和之華的婚戀,生出“移情”“背棄”之類的議論或猜測,甚至不乏別有用心的編造與詆毀,某些無稽之談迄今仍隱約可見。在這件事情上,曾為秋白仗義執言的是丁玲,她在成稿于1980年初的《我所認識的瞿秋白同志》(以下簡稱《秋白同志》)一文中明確寫道:“她(王劍虹——引者)沒有失戀,秋白是在她死後才同楊之華同志戀愛的,這是無可非議的。”而《秋之白華》的一些內容,正可為丁玲的説法提供頗有分量的佐證。

《秋之白華》作為楊之華的珍藏,有一點很是特殊:它在保存秋白寫給珍藏者信件的同時,還收入瞿秋白與王劍虹之間的書信37封,其中前者致後者30封,後者致前者7封。之華為何要將秋白與已故愛人的書信一併保存?對此,之華在《無題01》(《秋之白華》中有6篇憶念秋白的散文,其中5篇均以《無題》為題,為方便讀者和行文,且按書中前後順序,附以阿拉伯數字以示區別——引者)中留有清晰的説明:

(1)因為她是我愛人的愛人,我的性情,凡是秋白友好朋友,我都能出於本能的發生好感而尊重。(2)在她〔他〕倆的書信上可以看到秋白雖然是被愛,而他既愛後對她的真摯熱情非常濃厚。(3)見到了秋白與她因為思想上的不同發生許多矛盾的地方,不但在他倆之間是如此,同時看出各人自己內在的矛盾。

以上三點説明文字不長,但信息量極大,它以當事者內心獨白所特有的坦然和真誠,揭示了三方面的事實:

第一,楊之華因為深愛秋白,所以對秋白的“友好朋友”,都持“好感而尊重”的態度。劍虹是秋白已故的愛人,當然屬於“友好朋友”的範疇,因此,之華對劍虹也是有“好感”且“尊重”的。在《無題05》中,之華記述了劍虹生前和自己的5次見面,以及平時“聯繫絕少而談話也不多”的大致情況。其中寫到1922年在一次進步青年的聚會上與劍虹的初次見面時,筆墨相對仔細——“我”驚奇于她們(還有丁玲——引者)裝飾的大膽,和“見了男人一點也不拘束”的神態,覺得“她們比我先進得多”,更像“解放了”的女性,這也許是之華“尊重”劍虹的心理基礎吧?

第二,瞿秋白和王劍虹結婚後,相親相愛,琴瑟和諧。對此,楊之華發表于1958年的《憶秋白》一文,有過直接描述:“他們夫婦倆感情是很好的,王劍虹在病重的時候,希望秋白在她的身邊,不要離開她。秋白也很願意多照顧她。一回到家裏,就坐在她的床邊陪伴著她。”而《無題05》則將作者的思緒向縱深處延伸,從而打撈出有關秋白和劍虹的一個重要場景。

1924年7月間,就讀上海大學的楊之華,受學生會委派,和三位同學一起,前往因故提出辭呈的教師施存統家中,挽留其復職。使命完成後,她們去同住一所房子的秋白家中,探視病中的王劍虹,沒想到竟目睹了秋白與劍虹的生離死別:

一個瘦小得奇怪的病人在床上躺著,但不時的將上身強力的彎曲舉起,她用自己的雙手要求擁抱秋白,並時時吻他,不斷的叫他。而他很慌亂而苦惱的彎手去抱她,也發出同樣悲慘的呼聲……可怕又可憐的病人叫著:冷,冷……要開水,開水。熱水不斷的在她頭上撥,然而她説還要熱一點的,熱一點的,簡直把開水滴上去,她都不覺熱,只覺冷。狼狽的秋白捏住了她的手不斷的流淚,似乎他的眼光裏含著形容不出的懺悔和祈求。絕望已籠罩了他整個思想……

顯然是因為腦海裏儲存的表像分外牢固和過於深刻,之華在多年之後想起劍虹去世的情景依舊曆歷在目,其順著記憶流淌的文字雖然顧不上仔細推敲,但就效果而言,卻不僅無形中還原了當時悽慘壓抑的現場氛圍,而且很自然地復活了秋白因妻子病逝而爆發出的那種撕心裂肺般的精神痛苦與情感失控,而與這種痛苦和失控互為因果的正是秋白對劍虹的一腔深愛,即所謂痛因愛生,愛以痛顯。由此可見,所謂瞿秋白在王劍虹病逝前就移情別戀的説法,是根本站不住腳的。

第三,秋白和劍虹的往來書信,承載了他們熾熱的戀情,但也顯露出彼此之間在思想志趣上的矛盾和差異。這種矛盾和差異是什麼?之華未加説明,我們要想了解更多,只能到通信的字裏行間去尋找體味。這裡筆者試舉一例,以求管窺之效。1924年元月,時任上海大學社會學系主任,同時兼任共産國際駐中國代表鮑羅廷翻譯和助手的瞿秋白,告別新婚妻子前往廣州,參加國民黨“一大”的籌備工作。1月12和13日,剛到廣州的秋白,連續致函劍虹,在傾吐思念之苦的同時,提出一個意味深長的問題:“你容許我這‘社會的生命’和‘戀愛的生命’相調和呢,還是不?”曾經熱情宣傳過社會主義和婦女解放的王劍虹,應該懂得秋白信中的意思:希望對方認同自己的主張,把社會使命和個人生活安放到適當位置與合理狀態,實現革命與戀愛的完美結合。然而,劍虹的回信並沒有回答秋白的問題,而是寫道:

你問我“容許你‘社會的生命’和‘戀愛的生命’相‘調和’不?”我想了又想,歸於“茫然”,不知怎樣答你!!“社會的生命”,“戀愛的生命”,“調和”,“不”,——不,我實在不會答覆你,我還不懂什麼是……

……

那社會生命和戀愛生命調和便怎樣?不調和又怎樣?……我看著你的影兒好笑!我對你講:你願意怎樣,要怎樣才覺得心裏好過,那便是我容許你的,便是我要你的,便是你所謂我“命令”你的。這個答覆滿意麼?

一種似是嬌嗔似是玩笑的口吻,強調的是自己的“茫然”和“不懂”,進而用一種不怎麼耐煩的回答,把秋白的發問又還給了秋白。斯時,告別了“五四”的劍虹,似乎已經沒有興趣再討論什麼“社會的生命”,她更為上心和用情的,恐怕是“戀愛生命”的甜蜜、纏綿與熱烈。

由於受家庭和兒時環境的影響,秋白在成為革命者之後,依舊保留了若干屬於文人的心理、情趣和習性。所有這些使他與才女劍虹一經邂逅,便相互欣賞,進而走進婚姻殿堂。他們的婚後生活,亦如當年促成並見證了這些的丁玲在《秋白同志》中所寫:或相伴筆耕,或詩詞唱和,有時還吹吹簫,唱幾句崑曲,弄一點篆刻,堪稱溫馨而浪漫。至於劍虹在觀念情趣上的某些變化,秋白好像並不怎麼在意。因為按照丁玲所説的“他……從不同我們(至少是我吧)談他的工作,談他的朋友,談他的同志”的情況看,當時的秋白並沒有以同志的標準來要求自己的愛人。

在《無題05》中,之華轉述了秋白告訴自己的一件事:“在1924年三月間一個晚上,我從外面回去,她問我‘你今天到哪去了’,‘我到鮑夫人家去替××去當翻譯’,‘以後××那樣的女人,你一定會愛她’。”文中的“我”自然是秋白,“她”是王劍虹,××指楊之華。所説到鮑夫人家當翻譯一事,楊之華在《憶秋白》中有較詳細的追記:

在鮑羅廷家中,出乎意料地遇見了秋白,他是來為我做翻譯的。一見了他,我覺得有了幫助,心情開始平靜下來。秋白以流利的俄語和鮑羅廷婦夫談著,他們向他提出許多問題,他翻譯給我聽,並且教我説:‘你先把這些問題記下,想一想。’大家都是以同志的態度隨便座談,我的拘束也逐漸消失了,後來越説越有勁,秋白滿意地笑了,把我的話翻譯給他們聽。接著,他又把鮑羅廷夫人向我介紹的蘇聯婦女生活情況翻譯給我聽,唯恐我聽不懂,又加以詳細的解釋,使我初步了解社會主義國家婦女生活的真實情況。

透過如是場景,我們不難發生聯想,在風雲激蕩的大革命時代,在充盈著血與火的歲月裏,秋白與之華分明有著更為默契的精神呼應和更為堅實的友誼基礎,他們更有理由在共同的道路上並肩前行。並不缺乏政治意識的劍虹,顯然發現了這點,只是不知出於怎樣一種心態,她竟然把自己極為私密的感受告訴了丈夫……這時,我們對秋白在劍虹病逝後為何很快與之華結合,應當會有一個正確的理解。

“我們要一個共同生活相親相愛的社會”

新中國成立後,楊之華先後在全國婦聯和中華全國總工會擔任領導工作。這期間,她陸續撰寫和發表了多篇紀念和回憶秋白的文章,其中很自然地涉及秋白和自己的婚姻以及婚後生活。不過之華所講述的這部分內容,是穿插在中國革命的歷史情境之中的,是同黨內黨外、一個時代的風風雨雨交織在一起的,因此它不可能很具體很詳細,更難以充分揭示秋白圍繞愛情所産生的精神思考與情感波瀾。這使得我們要想了解秋白的道德空間與情感世界,還必須擁有更為詳盡也更為直接的史料支撐。而《秋之白華》的內容,正好在這方面顯示了珍貴而特殊的價值。

1929年2月,時任中國共産黨駐共産國際代表團團長的瞿秋白,因肺病加重被共産國際安排到莫斯科以南數百公里的庫克斯克州利哥夫縣瑪麗諾休養所休息療養,楊之華正在莫斯科中國勞動者共産主義大學學習,沒有同行。此後一個多月,秋白與之華開啟了高頻率的兩地書——秋白給之華幾乎是每日一信,有時一天連寫兩信。當時,秋白給之華一共寫了多少信已難確數,但僅僅由之華想方設法保存下來並收入《秋之白華》的就有19封(書中另有一信寫于1929年7月秋白代表中國赴巴黎參加反帝國主義準備戰爭國際代表會議期間)。之華的回信同樣密集,看秋白在結束療養時寫給之華的信可知,他在此間收到的之華的中俄文來信已有30封之多。

翻開秋白寫給之華的信,一系列滾燙的心語紛至遝來:“我如何是好呢?我又想快些見著你,又想依你的話多休息幾星期……我最近幾天覺得人的興致好些,我要運動,要滑雪,要打乒乓。想著將來的工作計劃,想著如何的同愛愛在莫斯科玩耍,如何的幫你讀俄文,教你練習漢文。”(2月26日)“我只是記挂著你的病,只是記挂著,你的信裏總是不説詳細。害得我天天做夢,夢見你是病的,你是病著……”(3月4日)“我只是想著你,想著你的心——這是多麼甜蜜和陶醉。我的愛是日益的增長著,像火山的噴烈……”(3月12日)諸如此類的表達使我們看到了秋白的靈府,他的熱烈、溫婉、細膩和純真,所有這些交織成他對之華的毫無保留的深愛。

女兒瞿獨伊並非秋白親生,然而秋白在寫給之華的信裏,卻總是記挂著獨伊:“可愛的獨伊,替我問她好。”“要買麵包給她吃。要買好書給她。”“獨伊如此的和我親熱了,我心上極其喜歡,我喜歡她,想著她的有趣齊整的笑容。”有時,秋白還在信裏為獨伊畫像,並配上留言:“我畫一個你,你在笑。為什麼笑呢?因為你想著:你是好爸爸和姆媽兩人生出來的。”有一次,秋白從來信得知,之華帶著獨伊觀看了夢幻劇《青鳥》,他分外高興,立即在回信中寫道:“我像飲了醇酒一樣,陶醉著……我心上非常之高興。《青鳥》是梅德林(比利時的文學家)的劇作,俄國劇院做的很好的……獨伊看了《青鳥》一定非常高興。”這讓我們很自然地想起之華説過的:“秋白無論在我和獨伊或其他人面前,總不使人感到獨伊不是他親生女兒。獨伊從小沒有感到秋白不是自己的親爸爸。”(《憶秋白》)於是,一種博大無私的父愛連同一種高尚純潔的人格,穿過歷史煙塵聯袂走來。

秋白對之華的愛是熾熱的、深沉的、豐厚的。這種愛自然包含生命意義上的兩情相悅,也不乏道德層面的誠篤相守,但除此之外,分明還充注著秋白在革命實踐中逐漸形成的對愛情的獨特認知和別樣理解。早在寫給劍虹的信裏,秋白就明言:“沒有生命的機器究竟于社會有什麼益處。我們要一個共同生活相親相愛的社會,不是要一所機器棧房呵。這一點愛苗是人類將來的希望。”(1924年1月13日)這就是説,在秋白看來,一個健全的人應當具有豐富高尚的情操,而不是沒有情感的機器;一個合理的社會應當善待人類的美好情感,應當珍惜包括愛情在內的人與人之間“相親相愛”,而不是一所刻板壓抑的機器棧房。顯然與如此體認相關,秋白在獻身革命的旅程中,不僅勇敢地接受了情之所至、心以為然的愛情,而且將這份美好的情感,融入對社會現實的改造,化作一種驅散心理陰霾、增強鬥爭意志的力量。1929年2月28日晚,秋白寫信給之華,先是坦言近半年來“我倆的生命領受到極繁重極艱苦的實驗(指來自黨內以及共産國際的複雜矛盾和諸多問題的困擾——引者)”,以致使“久經磨練的心靈,也不得不發生因疲憊不勝而起呻吟而失常態”。接下來,筆調為之一轉,他滿是喜悅地告訴之華:“稍稍休息幾天之後,這種有力的愛,這整個的愛的生命,立刻又開始灌溉它自己,開始萌著新春的花朵。我倆的心弦之上,現在又繼續的奏著神妙的仙曲……因為極巨大的歷史的機器,階級鬥爭的機器之中,我們只是瑣小的機械,但是這些瑣小的我們,如果都是互相融合著,忘記一切憂疑和利害,那時,這整個的巨大的機器是開足了馬力的前進,前進,轉動,轉動。——這個偉大的力量是無敵的。”至此戀人的絮語已昇華為同志的共勉。而秋白和之華因有如此執念,所以在中國革命史上,寫就了執子之手,風雨同舟的一段佳話。

“這是我唯一的遺産”

《秋之白華》中的文字,在很大程度上敞開了秋白的情感世界,同時也沿著之華的視線,牽引出秋白日常生活的某些情景。這當中秋白在物質生活上的清貧與簡樸,儘管著墨不多,卻猶如刀刻斧鑿,立體真切,殊為感人。

對於當年任教于上海大學的秋白,丁玲的印像是“西裝筆挺,一身整潔”,房間也比較“精緻”“講究”,家中還有幫工的阿姨(《瞿秋白同志》)。不能説這樣的描述不真實,但它只是寫出了大革命時期具有公開身份的秋白,多半出於工作需要而“裝飾”出的生活狀態,事實上,一旦進入黨的地下工作環境,秋白的生活便是另一種樣子。這時,之華的親歷無疑更接近本質真實。

在《無題04》裏,之華寫道:一個冬夜,“我”在工廠參加罷工回家。為給“我”驅寒,秋白“拿自己的棉被替我蓋上了腳。可是這條被子不能暖我的腳,反被它的重量壓得我不舒服。我揭去了被問著:‘這樣重這樣硬的被你怎麼能夠挨過一個個冬天!難怪你的身體會弄到這樣壞!’他慘白的臉上充滿了歡喜的笑容,他説:‘這還是我祖母的嫁粧被呢!我並不怕,因為十多年的冬天已挨過去了……’”接下來,之華繼續寫道:

幾天前我已整理過他的衣箱,二套粗布的小衫褲,已經破舊了的。二套破舊的西裝,一套是夏天穿的,還有一套就是他平日出去上課時候穿的。此外一件女人的絨線大衣,似乎這件衣服帶著一種説不出的感情上的悲意。很自然的使我寶貴它。還有一件他回家來常常穿著的一件棗紅團花的舊棉袍,面上有一層齷齪的油光。袖底下已經裂開了細細的絲縫……他曾這樣對我説:“這件衣服的年齡也和那條舊被一樣。這是我唯一的遺産。”

面對之華的記憶,我立刻聯想起陳雲同志寫于1936年10月20日,後於1982年5月3日重新發表于《人民日報》的文章《一個深晚》。這篇文章講述了作者當年在上海中央特科工作時,前往魯迅家中幫助秋白和之華變更住處的一幕。其中正好出現了秋白的行囊——

秋白同志一切已經準備好了,他的幾篇稿子和幾本書放在之華同志的包袱裏,另外他還有一個小包袱裝著他和之華的幾件換洗的衣服。我問他:“還有別的東西嗎?”他説:“沒有了。”“為什麼提箱也沒有一隻?”我奇怪地問他。他説:我的一生財産盡在於此了。

從楊之華記憶中的“舊棉被”到陳雲筆下的“小包袱”,歷史細節以它慣有的強烈真實性和巨大表現力,勾畫出一個篳路藍縷、簞食瓢飲、孜孜以求的瞿秋白形象。毫無疑問,這樣的形象連同孕育他的那種社會歷史條件早已成為昨天,然而,誰又能説他僅僅屬於昨天?“何事萬緣俱寂後,偏留綺思繞雲山”。秋白犧牲前自抒胸臆的詩句,庶幾可以借來形容現代人心中的瞿秋白。