從上至下從右往左,數千年來漢字為什麼這樣讀

從上至下從右往左,數千年來漢字為什麼這樣讀

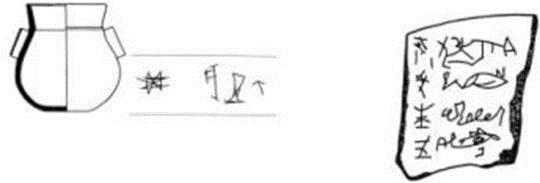

左圖為良渚黑陶貫耳壺;右圖為龍虬刻文陶片。

漢字最初的行款應該是自由的,字序、行序並沒有明確的規則。目前出土的大量疑似文字的行款方式,如江蘇吳縣澄湖良渚古井出土的黑陶貫耳壺,腹部的4個字呈橫斜狀排列;而江蘇高郵龍虬發現的刻文陶片,可以分為兩組,4個字的那組應是豎排。

不過,這種自由式的行款在面臨字數增多,或是有其他更高功能需求的記錄時,不足就非常明顯,新型的行款必然出現。

字序為什麼從上至下

對新行款真正起關鍵作用的,應是新需求。根據早期漢字的應用情況,我們不難猜測,它就是甲骨文占卜、竹簡記錄等活動。所以,能對行款樣式起主要作用的主要是兩個方面:一是甲骨和竹簡本身,二是活動性質的影響。

第一個方面的甲骨常被略去,因為甲骨本身對字序、行序沒有多少約束;而竹簡常受關注,學者們常從持簡習慣、書寫習慣等方面入手,認定竹簡所起到的決定性作用。然而,對於自上而下的字序,尤其是單簡書寫時,無論是“方便説”,或是“持簡習慣説”,都略顯牽強。

“方便説”認為,漢字字形便於豎寫,所用的竹簡宜於豎寫,這是漢字書寫的決定性條件。但事實上,尚沒有真正講究書寫順序的初期漢字,是無所謂豎寫橫寫的,這時候的書寫是為字形服務,而非字形為書寫服務。而就竹簡而言,客觀上也沒有明確的適宜橫寫或豎寫,同樣構不成豎寫字序的決定性因素。

“持簡習慣説”認為,古人應是席地而坐,左手持簡,置於胸前,右手執筆而書,正是持簡的習慣性動作決定了字序的下行。這個説法的前提條件是古人必須有豎向持簡的習慣,而這其實是很難確定的。正如北京大學教授李零所説:“我們最容易犯的錯誤,不是別的,就是‘以今人之心度古人之腹’。”比如,甲骨是種不易寫也不易刻的“不方便”材料,卻被選為早期一個重要的書寫載體,可見古人有時候對書寫的目的更為重視,方便性反而是其次的。

這樣,就剩下第二點,即活動本身。毫無疑問,甲骨占卜活動佔據了絕對的“話語權”,它具有兩個先天優勢。

首先,地位優勢。“生民之初,必方士為政”,當時以卜問吉兇、佔福禍、決猶豫、定嫌疑,無論政治還是生活,占卜可以用來指導一切活動,擁有不可撼動的地位。其次,親緣優勢。很多學者認為,漢字的誕生與巫及其活動有密切關聯。那麼,漢字應用相關規則的制定,很大程度上會遵循巫相關活動的需求,而甲骨占卜是先民最重要的巫術活動之一。

如此種種,我們不難發現甲骨占卜活動在行款基本樣式確立中的關鍵性作用。

從目前出土的甲骨文內容來看,它絕大部分是占卜的結果,即神意由甲骨兆相表達出來的文字呈現,是一種來自神靈的從天而降的“天垂象”式的昭示。行款自上而下的字序,從形式上正好吻合這個特點。

對於這種“天垂象”式的自上而下,我們還可以找到幾個輔證:

其一,骨板上多個段落閱讀次序的設定。一個完整骨板上,如有若干段卜辭,那麼這些段落的閱讀是自下而上的,就是從下一段開始,按照次序逐段上讀。這正好切合處於下方的占卜者先問問題,然後逐步往上,高居在上的神靈給予昭示的過程,也與占卜活動的性質相契合。

其二,古代天地上下貫通觀念的寫照。如良渚文化中祭祀所用的琮,它外方內圓,豎立時就把方圓串起來,也就是貫通地和天。古代類似這種樣式的祭祀用品,在其他地方也出現過,如廣東東南端的海豐縣,曾發現與良渚文化相似的玉琮。可見,天地貫通應是先民們精神世界裏的一種共同觀念,漢字行款自上而下的字序設定,不也正是這種天地上下貫通觀念的直觀反應嗎?

其三,對應“上達”“下傳”方式。古代常用火煙作為祭祀“上達”的媒介,它是自下而上;那麼表示“下傳”內容的神昭示文字,自然就是自上而下了。

行序為什麼從右往左

甲骨占卜活動的性質決定了行款自上而下的字序,行序呢?

從甲骨材料出發,它通常可以分為幾個對稱區域,為此我們常看到為對稱之美而設定的“下行而左”和“下行而右”兩種方式,也就是説,行序是自由的,可見後來行款常單一地以“下行而左”,即行序“從右至左”為主,決定性因素不在甲骨。

那是不是竹簡呢?目前我們尚未見到與甲骨文同時期的竹簡實物出土,但這並不影響我們討論竹簡在行款基本樣式確立中所起的作用。

著名漢學家吉德煒曾提出“貞人備忘筆記”的説法,認為商代貞人有用於備忘的筆記,記錄當時的占卜事項,等占卜應驗後,根據記錄再契刻甲骨。如果確實存在這種“筆記”,那麼採用的書寫工具可能有甲骨、竹簡或帛書。而根據占卜活動的頻繁和竹簡的相對易寫易得,竹簡應是最常用的工具。

作為輔助的竹簡,將自上而下的字序固定化,而行序相對靈活。隨著時間的推移,字序的恒定帶來持簡方式的固定化,最終促使竹簡開發出最適用自身情況的行序。當然,如果吉德煒所猜測的“筆記”並不存在,根據甲骨占卜活動所具備的天然優勢,處於“劣勢”的竹簡應該是這樣的狀態——雖然不具備決定字序的機會,但還是擁有決定行序的“權力”。

對於竹簡,無論是先寫後編成冊,或是先編成冊再書寫,從右至左都是比較方便的,對此,不少學者已有豐富的論證,下面簡單列舉其中代表性的一二。

對於先寫後編成冊的情況,錢存訓先生《書于竹帛》中提到:左手持簡、右手書寫,便於寫好的簡策按順序置於右側,由遠而近,形成從右到左的習慣。勞榦先生在此書《後序》中進一步詳解:左手書寫,所有空簡放左邊,寫好依據順序放右邊,形成自右向左的順序,最後裝訂就據此而來。

對於先編後寫的情況,王鳳陽先生認為:“原因之一是習慣勢力的作用;原因之二還是書寫上的方便。”“從右邊寫起可以邊寫邊把卷著的簡攤開,非常自然。如果從左邊寫起,腕下墊起大卷的竹簡,寫起來十分礙事,將編簡攤開,移動起來也十分麻煩。”

據此,我們發現從右至左的行序應是來自竹簡書寫的作用。

通過甲骨占卜活動和竹簡的配合,甲骨文和竹簡都形成了各自的行款定式:甲骨行款——卜辭類字序自上而下,行序從右至左或從左至右,非卜辭類字序一樣,行序除了虎骨刻辭外,基本採用從右至左;竹簡行款——字序自上而下,行序從右至左。

在此過程中,字形“不得不”作出一些配合性的調整,同時也獲得了一些新的發展方向:配合性調整,如“馬”“虎”等寬度較大的字形,為“自上而下”的統一需求,紛紛變得豎立起來,“典”“箕”等左右太寬的字形,把構件兩個“手”下移;新的發展方向,如更關注篇章裏上下字之間的關係,而相對忽略左右字之間的關係,這成為後來確定字形書寫順序的主要出發點,影響深遠。

不過,漢字行款基本樣式的真正確立,應是在周代。周代在繼承商代的行款中,如同有意弱化乃至拋棄了甲骨占卜的方式一樣,“商亡以後,骨卜之俗頓衰”,而單純延續了竹簡行款樣式,統一使用字序自上而下、行序從右至左的行款,極少有例外。自此,被沿用數千年的漢字行款基本樣式得以完全確立。與漢字相關的其他內容,可以參閱筆者的著作《漢字字形學新論》。

(作者李海平 係湖北美術學院副教授)