故宮蘇軾主題書畫特展裏的文人畫歷史

演講人:王連起 演講地點:“光明講壇”網絡公號講座 演講時間:2020年12月

王連起 1948年生,現為故宮博物院研究館員、國家文物鑒定委員會委員,長期從事古書畫研究鑒定工作。主編有《米芾書法全集》(30卷)、《石渠寶笈》(40卷)、《唐寅書畫全集》(3卷)、《趙孟頫書畫全集》等。

蘇軾是我國古代著名的文學家、藝術家,他不但在詩文、書畫等方面具有深厚的造詣,同時因其高雅的生活品味與豁達的人生態度,而散發獨特的人格魅力。蘇軾的藝術與思想乃至生活情趣都對後世産生了十分深遠的影響,他本人也成為備受景仰的文人典範。

今年適逢故宮600週年紀念,9月至10月間專門在故宮文華殿舉辦了“千古風流人物——故宮博物院藏蘇軾主題書畫特展”,一時引起人們對蘇東坡的頗多關注。今天的講座,就跟大家簡單談談蘇軾的文人畫問題。

歷史上的蘇軾與文人畫

中國的文人畫,在世界藝術史上是一個獨特的現象。關於它的起源,因標準不一,説法也就不同。如將之理解為文人作畫,其起源就要早到東晉的顧愷之、唐代的王維等;如果將作畫的目的理解為遣興適意、抒情自娛和托物言志,並提出評判主張,從而形成一種繪畫思潮,並且冠名直接與文人相關而稱作士人畫,其始者就只能是北宋的蘇軾蘇東坡了。

從歷史的角度看,蘇東坡在繪畫史的作用,不下于他在中國的文學史、書法史方面。因為他的士人畫即文人畫觀念的提出,使中國繪畫發展的方向發生了根本性的改變。因此講文人畫發展過程中曾起到重要作用的人物時,幾乎都集中注意到三個人:宋代的蘇軾、元代的趙孟頫和明代的董其昌。有的論者甚至説蘇軾“這種以高逸人品為核心的‘不可榮辱’之藝術精神,經後人不斷實踐,至明董其昌,發展為文人畫論的重要原則,成為中國繪畫的優秀傳統”。

但是,蘇、趙、董三人的文人畫理論是非常不同的,他們的審美旨趣、創作實踐更有明顯的區別。客觀上三人所處時代的社會環境不同,主觀上其個人的思想性格、甚至道德人品的差異也很大。尤其是在“高逸人品”和“不可榮辱”方面,東坡一生志存高遠,心繫家國,而且進退不改其志,榮辱不易初心。道德、文章、人格魅力冠絕古今,人以“坡仙”稱之。董其昌僅以書畫為人所知。故宮舉辦的“蘇軾主題書畫特展”,以東坡詞名句“千古風流人物”為題,東坡是當之無愧的。而董其昌生於晚明,面對內憂外患,閹禍黨爭,《明史》稱其“身自引遠”,但在船山弟子章有漢《景傳齋雜記》中,記有董曾為魏忠賢書楹聯、匾額、畫畫事。

蘇東坡創導文人畫,同北宋繪畫發展出現的問題分不開,更同東坡本人的人品、才識和性格分不開。

宋代經濟的發展、商業的繁榮引起社會對藝術品的大量需求,加之繪畫技藝的成熟,出現了大批以售畫為生的職業畫家。為滿足市場需求,職業畫家不僅創作題材受到約束,主觀意願的發揮也相對減少,畫法因此也落入模倣、習氣和程式化。《圖畫見聞志》記袁仁厚得前代畫家畫樣而作畫成名,當然屬於模倣甚至抄襲。《畫繼》記劉宗道每創一稿,便畫數百本出售,自然也使千圖一面,趨於雷同。名畫家趙昌的“折枝花”,也多從“定本”中來,必然有程式化傾向。這種情形下,促使要按己意創作,以及題材、畫法不受需求影響,甚至把詩文意趣引入畫中,把書法用筆施于畫法,以遣興抒懷、托物言志為目的之文人畫應運而生。

而當時有條件創導文人畫主張和理論的人物,只能是蘇東坡。因為北宋雖然有不少文人能畫,如郭忠恕、文同、王詵、李公麟等,其藝術水準之高甚至不讓當時最好的職業畫家,但未見其有關審美主張的論述。東坡則不然,他學識淵博,文、詩、詞、書法諸藝術門類都具有極高的造詣,而且東坡還將自己的詩文書法藝術思想,融會貫通到他的藝術創作理念中,實現其“自出新意,不踐古人”的審美創新理想。

蘇軾眼中的“士人畫”

值得注意的是,東坡的文人畫被其本人稱為士人畫,這同明清人講的文人畫是有區別的。他的“士人畫”,是同“畫工”畫對應提出的:“觀士人畫,如閱天下馬,取其意氣所到。乃若畫工,往往只取鞭策皮毛……”(蘇軾撰,白石點校:《東坡題跋》卷五《跋宋漢傑畫》,浙江人民美術出版社,2016年)明確將士人畫置於畫工畫之上。這是因為,宋代繪畫藝術已高度成熟,形似甚至神似,都已經滿足不了以東坡為代表的當時士大夫階層藝術家對繪畫進一步的更高層次的審美需求。東坡認為的士人畫,是“能文而不求舉,善畫而不求售,文以達吾心,畫以適吾意”(蘇軾撰,白石點校:《東坡題跋》卷五《書朱象先畫後》,浙江人民美術出版社,2016年),這是職業畫家如袁仁厚、劉宗道和趙昌們做不到的。

“吳生(吳道子)雖妙絕,猶以畫工論。摩詰(王維)得之於象外,有如仙翮謝籠樊。吾觀二子皆神駿,又于維也斂衽無間言”,這是東坡二十六歲簽判鳳翔府任上所作《王維吳道子畫》中的詩句。東坡推崇王維“得之於象外者”,就是繪畫擺脫一切束縛以抒懷適意。其中,仙翮謝籠樊典出自《列仙傳》:變篆為隸的王次仲拒始皇帝詔,將被殺,竟于檻車中化作大鳥振翼飛去,以三大翮墮與使者。始皇名之為落翮仙。東坡以之比作繪畫創作達吾心、適吾意及擺脫束縛的強烈追求。將藝術創作的娛人改為自娛,徹底改變了以往繪畫“成教化、助人倫”的政治功能。這個改變不僅是技藝畫法,而是中國繪畫的發展方向。因此,“達吾心”“適吾意”的創作訴求,是東坡士人畫即文人畫的核心論點。

東坡的士人畫主張,還有其個性鮮明的特點,這就是“詩畫本一律,天工與清新”。東坡在上引《王維吳道子畫》中談道:吳之所以不及王,是吳僅僅是畫藝的絕妙,而王“摩詰本詩老”,其畫更是“亦若其詩清且敦”。東坡在《書摩詰〈藍田煙雨圖〉》中亦説:“味摩詰之詩,詩中有畫,觀摩詰之畫,畫中有詩。”東坡所看重的,是王維畫境體現的詩意,即詩情與畫意相通。詩與畫本是不同的藝術門類,但在抒發情感、寄託心意方面是有相通之處的。古人講詩言志,當然是本一律了。東坡作為才情橫溢的大詩人、藝術全才,對各門類藝術的審美情趣能融會貫通,所以他強調詩畫一律而又天工清新。

講到東坡詩畫問題,忽然想起一個故事。丁傅靖《宋人軼事彙編》特別是中華書局出的《蘇軾資料彙編》列引用書目五百八十余種,竟遺漏了《蘭亭考》的作者桑世昌《回文類聚》其書。卷三錄東坡《遠眺》詩七言絕句,如圖所示(圖一)。神宗熙寧年間北朝使至,每以能詩自矜,以詰翰林諸儒。上命東坡館伴之,北使以詩詰東坡,東坡曰:“賦詩亦易事也,觀詩稍難耳。”遂作晚眺詩示之,北使惺愧莫知所雲,自後不復言詩矣。相類的記載,還有岳珂的《桯史》《東坡屬對》條。此詩為“長亭短景無人畫,老大橫拖瘦竹筇。回首斷雲斜日暮,曲江倒蘸側山峰。”此詩詩中有畫,可見東坡才思敏捷而詼諧風趣。

圖一 蘇軾的《遠眺》七言絕句

東坡稱文人畫為“士人畫”。在古代,士人同文人是有區別的。士要通六藝,士大夫要有修齊治平的信念和擔當,禮義廉恥的操守;士人必須通文,後來的文人則並不都是士。宋元以後文人多變為書生,東坡所謂“會挽雕弓如滿月”,董其昌就不會了。

從“士人畫”到“君子畫”

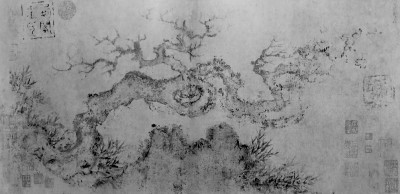

東坡的士人畫,題材主要是枯木竹石類“君子畫”(圖二),畫與君子關聯,體現出高潔的寓意。竹中空外直,有節耐寒,最適合喻君子的正直、謙虛和氣節。白居易《養竹記》講竹的四種美德對“君子”的啟示,最後一條是“竹節貞,貞以立志,君子見其節,則思砥礪名行,夷險一致者”。所以文人中以名節砥礪者,都敬竹愛竹。王子猷説“何可一日無此君”,這是竹以君稱的出處。東坡甚至講“可使食無肉,不可居無竹。無肉令人瘦,無竹令人俗”。東坡在為文同所作的《墨君堂記》中,詳細地講了竹的美德:“稚壯枯老之容,披折偃仰之勢,風雪淩厲以觀其操,崖石犖確以致其節。得志,遂茂而不驕,不得志,瘁瘠而不辱。群居不倚,獨立不懼。”

圖二 宋蘇軾《木石圖》

東坡畫竹(圖三),是墨筆寫意。從畫法上講,寫意是與工筆對應的;從美學角度講,在當時是強調文人畫與畫工畫的區別。這一時期墨筆畫同設色畫相較,還有雅俗之分,尤其是墨竹。黃山谷《道臻師畫墨竹序》雲:“故世之精識博物之士,多藏吳生墨本,至俗子乃銜丹青耳。意墨竹之師,近出於此。”

圖三 宋蘇軾《六君子圖》

同時人黃裳《書墨竹畫卷後》雲:“終日運思,章之以五色,作妖麗態度,易為美好,然而過目而意盡焉。以單毫飲水墨,形見渭川一枝,遂能使人知有歲寒之意,不畏雪霜之色,灑落之趣,此豈俗士賤工所能為哉?”

而代表了皇家審美趣味的《宣和畫譜》,則對東坡文人畫論中“得于象外”觀點及其畫作題材、畫法特徵加以總結,《墨竹序論》一節稱:“繪事之求形似,舍丹青朱黃鉛粉則失之,是豈知畫之貴乎有筆,不在夫丹青朱黃鉛粉之工也。故有以淡墨揮掃,整整斜斜,不專于形似而獨得于象外者,往往不出於畫史而多出於詞人墨卿之所作。蓋胸中所得固已吞雲夢之八九,而文章翰墨形容所不逮,故一寄于毫楮,則拂雲而髙寒,傲雪而玉立,與夫招月吟風之狀,雖執熱使人亟挾纊也。至於布景致思,不盈咫尺,而萬里可論,則又豈俗工所能到哉?”

可見當時人們是將墨筆畫的畫法和題材視為一體,尤其是墨竹,墨筆畫被歸入文人畫的範疇之中,同設色(丹青)畫形成高下俗雅之分。東坡的士夫畫即文人畫理論,是針對士夫作畫提出的創作要求,不是他對繪畫作藝術的評價,這一點需要明確。就繪畫藝術而論,東坡是完全承認並極為推崇吳道子的。他將吳道子的畫,同杜甫詩、韓愈文、顏真卿書並稱為“古今之變,天下之能事畢矣!”説吳畫“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”,這同認為凡學不了就是不可學,甚至稱為魔道是完全不同的。

君子畫的進一步發展

宋元之際,受蘇軾倡導的君子畫是文人畫題材的影響,君子畫得到了進一步發展。竹石之外,蘭、梅、水仙等亦各以其自然屬性受到人們的崇尚,這進一步擴大了“君子畫”題材的範圍。特別是蘭,隱于幽谷,孤芳自賞,自古就是高人逸士情操高潔的象徵。因此,梅、蘭、水仙同枯木竹石一起,日漸成了君子畫的典型題材。

而君子畫的畫法同書法的關係也日漸引起了人們的注意。首先書畫共同的工具是毛筆。毛筆最適於表現點線的變化,而相對複雜的景物,則必須刻意描摹,這是其在書法和繪畫創作中的區別。而蘭竹,是較容易以書法用筆來表達的。北宋之前的中國藝術中,書法家的地位明顯高於畫家,所以文人作畫多傾向於書法用筆的“寫”。南宋末趙孟堅的墨蘭,幾乎已經到了“寫”的程度了,但只有到元初趙孟頫,“君子畫”才真正完成了從“畫”到“寫”、從自為到自覺的飛躍,這集中體現在趙孟頫著名的題畫詩中:“石如飛白木如籀,寫竹還于八法通。若也有人能會此,方知書畫本來同。”這個“八法”是指王羲之《蘭亭序》第一字“永”的八種筆畫,後世因此將“八法”當作了書法(點畫)的代名詞。趙孟頫《秀石疏林圖》(圖四)就是書畫用筆相通的示範作品:畫中畫石用筆轉側刷掠、勁利飛動,確實是書法中的飛白筆法,充分表現出石頭的形態質感;而古木則是中鋒用筆、圓渾流暢,筆勢也相對安詳舒緩,體現出篆籀筆畫的尚婉而通;新篁雜草,筆法變化豐富,為二王小草書的點畫使轉。可以説,對於古木竹石幽蘭這類的君子畫,趙孟頫從理論到實踐,確定了一個可行的支點,這就是書法用筆。

圖四 元趙孟頫《秀石疏林圖》

繪畫自宋代之後最主要的題材是山水,而宋代山水畫,狀物象形的要求很高,特別是北宋,絕大多數山水畫其境可居,其景可遊,沒有繪畫的基本訓練是難以措手和廁身其間的。解決這個問題的人,還是趙孟頫。

中國的山水畫,對宋代之後影響最大的,是五代北宋的董源、巨然的董巨派和李成、郭熙的李郭派。趙孟頫為了使山水畫體現文人的情趣和筆墨,特別是使沒有受過像職業畫家那樣專門訓練的文人也能畫,便對這兩派都進行了改造。何為改造,説來似乎輕鬆,就是兩字——“省減”。試以趙孟頫《水村圖》(圖五)與董源《夏景山口待渡圖》及巨然《山居圖》比較,就會發現,儘管在五代宋初的董、巨繪畫中,畫法已有程式化傾向,樹石都相對簡化,但同趙孟頫所謂的倣董巨相比,不僅構圖要複雜,描繪也更具體,董巨所施筆墨要比趙氏多很多。以趙孟頫的《雙松平遠圖》《重江疊嶂圖》與傳為李成的《茂林遠岫圖》及郭熙《早春圖》相比,趙的“偷工減料”,到了僅存形模的地步。趙氏兩圖只有各自的兩棵松樹著筆墨多一些。如果以北宋畫為標準,《重江疊嶂圖》肯定被認為是沒有完成的作品。有人説,南宋人已經在筆墨及構圖上省減了。是的,李唐、劉松年、馬遠、夏圭的畫都大幅省減,構圖從全景改成局部,即所謂的馬一角、夏半邊;畫法的省減主要體現在筆法上,墨色在暈染方面似更受到重視。例如,馬、夏的斧劈皴比郭熙、范寬省減得非常明顯,遠景淡墨一抹,卻也能顯得山水空蒙。畫法、畫技可稱是另一種變化,也具有相當的藝術性。梁楷、法常亦然,有些禪畫甚至省減到似速寫,有的也很精練,但這是畫家的筆墨,是畫家的省減,過於程式化而失去了書法用筆的趣味,體現不了文人士大夫的情感寄託。而趙孟頫的畫雖簡,但能見前代大畫家的意蘊(即他強調的古意),因而有區別於職業畫家的工細浮艷,而見文人畫的逸筆格調和筆墨趣味。所以趙改造的李郭,文人能畫,如曹知白、朱德潤、唐棣;趙改造的董巨,文人也能畫,如元四家。

圖五 元趙孟頫《水村圖》

可以説中國文人畫的發展,只有到了趙孟頫才出現了堅冰已經打破,道路已經指明,航向已經開通的局面。

可惜的是,宋元之後,蘇軾倡導的崇尚人品道德的文人畫性質發生了根本變化,這個變化的代表人物就是董其昌。

董其昌在文人畫發展中的作用,我認為有兩個方面。第一點,理論上以佛教禪宗的南北宗喻畫亦有南北宗。近來對此問題的研究,幾乎已經成為繪畫史和繪畫理論研究的“顯學”了,但這裡的問題很多,意見分歧也極大。第二點,當是繪畫創作和範圍方面的,那就是對中國畫的“省減”。在這一點上,董其昌可以説是趙孟頫的繼承者,甚至是唯一的繼承者,並且走得更遠。相對於畫分南北宗,“省減”問題似乎並未能引起普遍關注,似乎還沒有人將它同對文人畫的作用及其造成的影響結合起來作專門的討論。而這兩個問題,都同董其昌受禪宗的影響有直接關係的。但與蘇軾不同的是,董其昌對於宋元體現文人精神崇尚的墨竹類君子畫,是一筆不畫的。所有將董其昌與蘇軾相提並論的人,似乎都沒有注意到董的南北宗名單中也沒有蘇軾。

其實董其昌與蘇軾、趙孟頫在文人畫創作上的區別,還是很明顯的。東坡崇尚體現人品節操的君子畫,董其昌不畫也就沒有崇尚問題了。東坡畫竹是水墨,而董其昌畫山水中,有設色極為艷麗者,他將顏色作水墨用,墨分五彩,色就不僅是五彩了,《秋興八景》圖冊、《晝錦堂記》等都極盡用色之能事,而筆色調和,完全區別於以往青綠山水的工筆畫法而見逸趣,這是他對山水畫法的一個貢獻。但這與論者所謂東坡“以高逸人品為核心的不可榮辱之藝術精神”沒有繼承關係,而董其昌與趙孟頫最大的區別就是繪畫題材的單一性。

特別是董對繪畫題材的省減,客觀上就是回避繪畫需要的技能。這是理論上受人擁護之處,在創作實踐上,董其昌給要當書畫家的文人開創了方便易行之路。但這是否造成繪畫藝術的萎縮呢?葉廷琯《鷗陂漁話》引方蘭坁《書論》稱:“思翁嘗為座師某公作書,歷年積聚甚多。一日試請董甲乙之,乃擇其結構綿密者,曰:‘此平生得意作,近日所作,不能有此腕力矣。’某公不禁撫掌曰:‘此門下所摹者也。’乃相視太息。”“門下所摹者”能讓思翁自己認為是“平生得意作”,時下人們看到聽到那麼多的董氏書畫的真偽問題而難以辨別,也證明學董倣董的相對容易,避難趨易,人之常情,但是對繪畫藝術的這些影響,似乎又讓後世研究者有了更多的思考空間。

(本版演講資料及圖片均由故宮博物院提供)