汪曙申:需要精準辨識和打擊“台獨”言論

近日,活躍在大陸的台灣演員張鈞甯被扒出,在十幾年前的一篇論文將台灣稱為“我國”,因此部分網民質疑張鈞甯是“台獨藝人”。張鈞甯一方迅速出面澄清稱,她沒有“台獨”立場,並且一直堅定地認同自己的中國人身份。隨後,張鈞甯轉發該聲明並再次強調“我不是台獨”。這一風波在臺海兩岸製造出不小的輿論效應。聯繫到之前台灣藝人徐熙娣(小S)在社交媒體稱奧運會中國台北隊選手為“國手”引起的類似爭議,這類現象並不單純,值得深究。

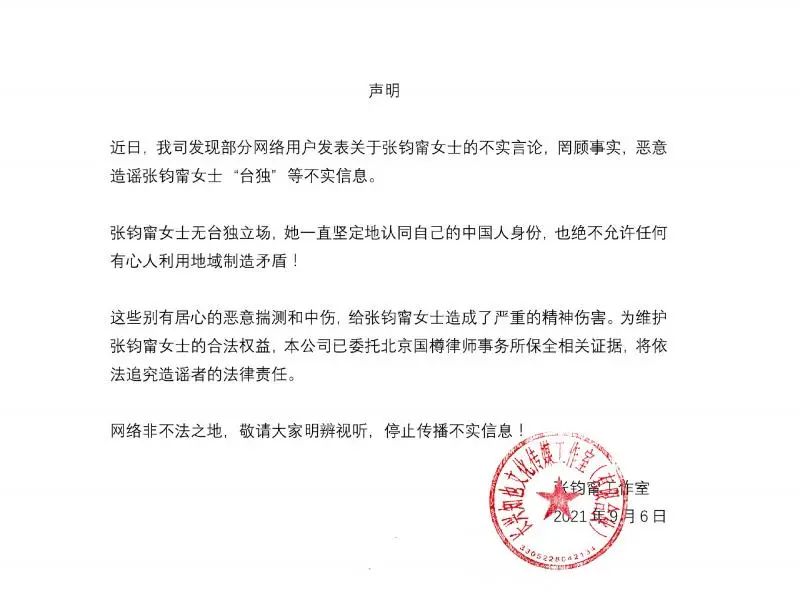

張鈞甯工作室發表聲明澄清

隨著兩岸交流往來擴大與深化,特別是信息技術和媒體傳播力的發展,島內一些在大陸發展的公眾人物關於兩岸關係的立場、觀點越來越受到大陸社會和網民的關注。這是一種自然的現象,特別是在2016年民進黨再度執政以後不斷挑釁大陸、升高兩岸對抗的背景下,大陸網民對“台獨”採取零容忍的態度。大陸的立場十分明確,歡迎廣大台灣同胞在大陸投資興業,但絕對不允許任何人一邊在大陸賺錢,一邊支持“台獨”和破壞兩岸關係。邏輯很簡單,兩岸同胞同根同源、同文同種,不管遭遇多少干擾阻礙,兩岸同胞交流合作不能停、不能斷、不能少;但“台獨”是歷史逆流,是絕路,廣大台灣同胞都要認清“台獨”只會給台灣帶來深重禍害。

類似張鈞甯風波的屢屢發生,顯示在兩岸對立不斷上升的形勢當中,“台獨”所引發的輿論場及其背後的較量日益複雜。

自從“台獨”分裂運動在台灣島內滋生、發展以來,伴隨民進黨兩度上臺執政,台灣社會出現各式各樣的“台獨”思潮、主張,其核心是反對“台灣是中國一部分”,拒絕“大陸和台灣同屬一個中國”,激進的則聲稱要“修憲”將“國家正常化”或“建立台灣國”。這些“台獨”謬論是祖國統一的障礙,民進黨、“時代力量”和“急獨”組織團體和人士是其代表。它們是大陸“反獨”“遏獨”的主要對象。

在台灣執政當局長期“去中國化”教育和施政過程中,島內年輕世代“台灣主體意識”增強,部分人身份認同上“台灣化”。長期跟蹤研究島內民眾“台灣人/中國人認同趨勢”的政治大學選舉研究中心今年7月的民調顯示,63.3%的受訪者自認為是“台灣人”,31.4%的受訪者自認為“既是中國人也是台灣人”。上述民調還包括,受訪者中傾向“獨立”的比例為27.5%,主張“儘快獨立”的比例為5.7%,加在一起為33.2%。這是台灣民眾特別年輕群體的成長環境,也是兩岸交流認知差異的重要影響因素。從中可以看出,“台灣人”認同並不能簡單等同於“台獨”。一些在台灣出生成長、在大陸就業發展的藝人,應該尊重大陸同胞“反對台獨、追求統一”的民意,在涉及到民族尊嚴、祖國統一和兩岸關係大是大非的問題上謹言慎行。大陸網民對台灣藝人的評斷應基於長期實事求是的觀察,注意將台灣藝人“愛鄉愛土”的“台灣意識”與那些分裂祖國的“台獨意識”區分開來,注意將台灣藝人一時一刻的語言表述與長期一貫的立場表現區分起來,精準辨識出形形色色的“台獨”及其代理人,對他們形成強大震懾的民意壓力。

面對輿論旋渦,小S表明“我不是‘台獨’”,張鈞甯表示“無‘台獨’立場,堅定地認同自己的中國人身份”,無疑是其對兩岸關係立場的一種表達和澄清。引人思考的問題是,兩起事件為何引發巨大的輿論場甚至是政治效應。從結構上看,真正的始作俑者是,民進黨執政以來以“謀獨拒統”掀動兩岸民意尖銳對抗,使得複雜多樣的涉兩岸關係言論更容易在網絡空間上一觸即發,蔓延形成兩岸輿情事態。從事件上看也不單純,不能排除民進黨和“台獨”勢力在網絡空間蓄意製造事端,升高兩岸民眾對立,惡化兩岸關係,謀取“台獨”利益。張鈞甯事件發生後,島內“台獨”勢力、綠媒、網軍快速出來渲染和圍攻,把張的聲明貼上“親中”、“投共”標簽。其目的是拉升大陸與台灣民眾相互懷疑乃至仇視,在島內打擊“兩岸族”,為其自身的“台獨”政策尋找藉口。從這個角度看,大陸網友出征“遏獨”也要有警惕之心,分清事件態勢,更精準地辨識和打擊“台獨”活動,避免擴大化,決不能被對手帶亂節奏。(作者是中國社會科學院台灣研究所副研究員)