“指尖技藝”如何轉化為“指尖經濟”?“非遺手工”有話説

今年以來,新型消費展現出蓬勃活力。從虛擬人物“活”起來的數字體驗館到指尖技藝“活靈活現”的“非遺手工”坊。各地用新創意、新技術賦能傳統文化,展現中國經濟新活力。

“非遺手工”製品相關的消費熱如今持續升溫。近期社交平臺發佈的數據統計顯示,非遺類商家數量同比增長超200%,購買非遺製品的用戶數增速更是超過300%。團扇、竹編、剪紙等“非遺手工”製品銷售火爆,不少年輕人親手參與製作,深入體驗傳統文化魅力。

各地“非遺手工”煥發新生機

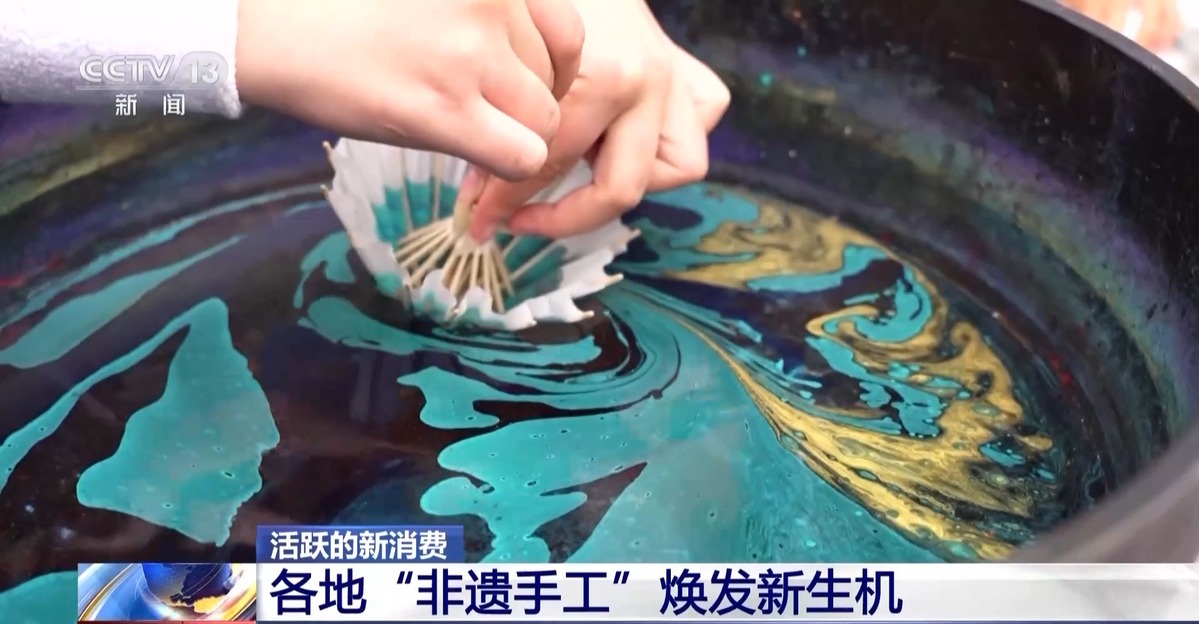

一大早,記者來到成都武侯祠博物館的非遺集市時,這裡已經人頭攢動,熱鬧非凡。剪紙、糖畫、精雕葫蘆畫等非遺手工製品,不僅做工精美,還能讓遊客參與其中。像這樣一把漆傘的製作,就是運用了古典漆扇的製作工藝,特別受到小朋友的歡迎。

遊客 徐梓晨:希望以後能多學習這樣的知識,長大以後把這些東西傳播到全球,讓大家都愛上中國的傳統文化。

年輕人對傳統文化認知度的不斷提升、非遺傳承人對傳統技藝的推陳出新,越來越多的人願意為傳統文化産品買單。在河南鄭州,這家百年曆史的制香工坊專門開設了課程,從制香的技藝、香料的配比到香材的辨識,吸引了不少當地市民前來學習和製作。

鄭州市民 林星:學了之後感覺不單是一個製作香的過程,還有歷史文化。

創新突破 非遺工坊煥發新活力

數據統計,截至目前,全國各地共建設非遺工坊6700余家。諸多新工藝、新設計與非遺元素融合,創造出一系列既美觀又實用的産品,為非遺傳承人帶來了與市場接軌的機會。

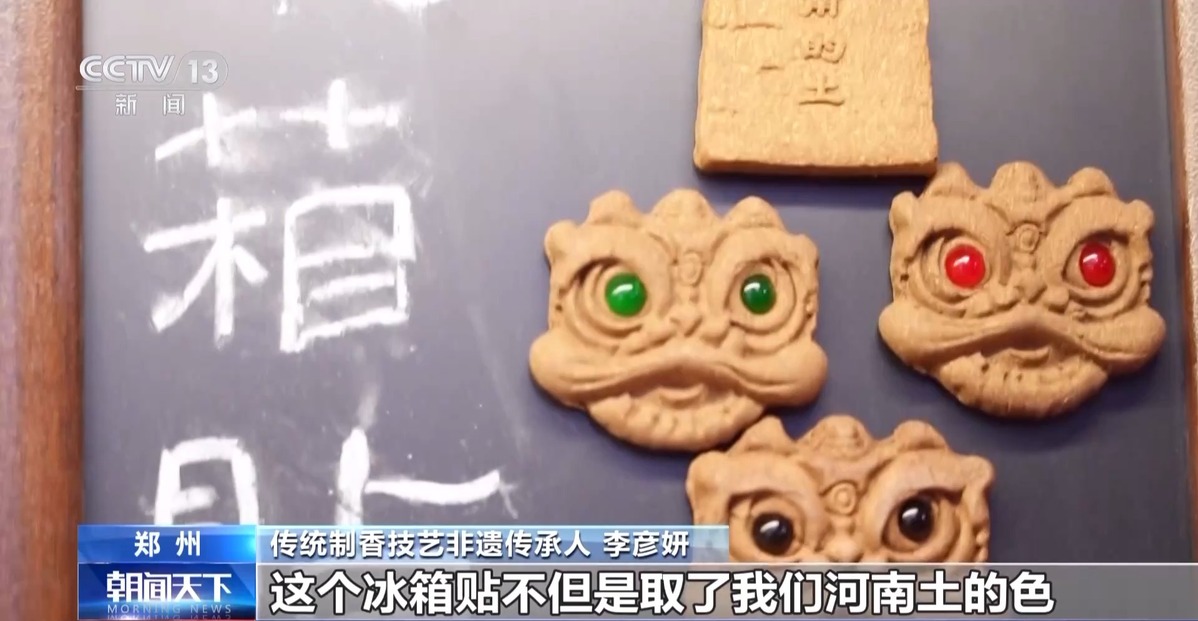

李彥妍是傳統制香技藝非遺傳承人,她自創並申請專利的制香工具,解決了“線香”造型單調的問題。目前,他們的産品已經從最初的20多種增加到100多種,像文創盲盒、冰箱貼,尤其是反映中原文化的宋錦香、唐宮香等産品特別受市場歡迎。

傳統制香技藝非遺傳承人 李彥妍:這個冰箱貼不但是取了我們河南土的色,而且整個冰箱貼的味道,也富含著泥土下過雨後的芬芳。目前我們有三家自營的店舖,在全國有將近五十家代理商。

非遺手工製品如何推陳出新,融入百姓生活,是當下不少非遺傳承人面臨的問題。新津紙藝技藝非遺傳承人江學春就發現,傳統的紙貼畫過於簡單平面、形式單一、市場認可度小、沒有創新。

新津紙藝技藝非遺傳承人 江學春:我們之前全部做的是平面的,別人就認為自己拿著沒什麼用,然後就有人建議我可不可以做一些實用性比較強的。

江學春不斷探尋紙貼畫創新形式,通過卷、折、立、描等多種形式,讓紙貼畫“站”了起來,不僅變成了立體的藝術品,同時還從最初傳統的擺件,演化出可佩戴的配飾,可隨身攜帶的挂件,讓紙貼畫工藝煥發出了新的活力。

新津紙藝技藝非遺傳承人 江學春:每一個花瓣都是一毫米的紙條卷成一個很小的卷。希望把紙條的很多形式都給它展現出來,把美好的東西一直能夠傳承下去。

隨著新津紙貼畫作品地不斷創新,融入新的想法和元素,眼下江學春工作室收到的各種紙藝作品訂單也越來越多,她又將作品材料的批量製作教授給當地村民,為當地提供了就業增收的新路徑。

當地村民 陳方利:剛開始老師教我們做一些小零件,後來我做成了作品老師再回收,一個月估計有兩三千元收入,通過這種紙藝的轉換,還能增加我的收入,那我肯定更喜歡了。

讓“指尖技藝”轉化為“指尖經濟”

“非遺手工”熱度持續上升,相關行業發展迅速。目前,已經有不少非遺工坊正在從“家庭作坊”向規模化發展。傳統技藝的加工者,正在成為助推“指尖技藝”轉化為“指尖經濟”的主力軍。

在成都市郫都區的蜀繡産業基地,一大早,這裡的蜀繡技能培訓班裏就聚集了大批學員。

擁有三千多年曆史的蜀繡,憑藉著形象生動、變化豐富等特點,廣受百姓喜愛。為了推動這項非遺技藝走向産業化,當地首先從擴大繡娘為主體的人才隊伍入手,打破原來以家庭傳承、師徒相授為主的方式,開設蜀繡專業,成立蜀繡學院。已先後開展蜀繡技能培訓班80余期,培訓繡工近一萬人,向蜀繡企業輸送1300余名學員就業。

一方面是將蜀繡技藝加以延續、傳承,另一方面則是要讓非遺走進生活、融入生活,當地深挖蜀繡文化特色,開展蜀繡+體育、蜀繡+電競、蜀繡+餐飲等項目合作,真正實現“指尖技藝”向“指尖經濟”的轉化。

成都市郫都區蜀繡商會會長 尹文慧:我們蜀繡基地由最初的幾家繡坊,發展到有30多家相關企業,由最初幾十位繡娘,發展到現在上千人的生産規模。産值産能也是越來越大,以前一年有二三百萬元收入,到現在産值已經達到上億元的規模。