- 揭開“鄖縣人”神秘面紗

考古方艙內與3號頭骨伴生的,有象類、鹿類、牛類等大量動物化石。(湖北日報全媒記者 何宇欣 攝)

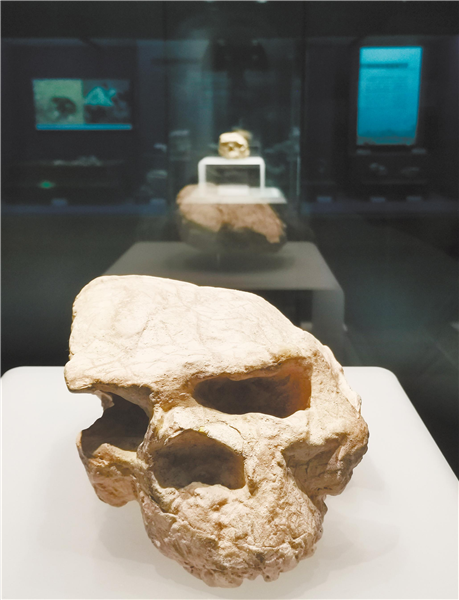

“鄖縣人”1號頭骨化石。(湖北日報全媒記者 海冰 攝)

“鄖縣人”3號頭骨化石。(湖北日報全媒記者 何宇欣 攝)

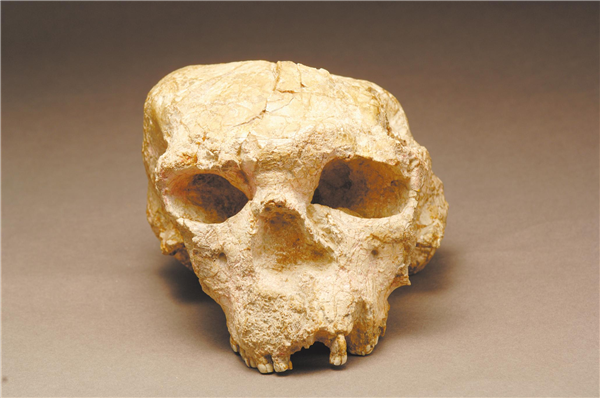

“鄖縣人”2號頭骨化石。(湖北省文物考古研究院供圖)

12月3日,“鄖縣人”3號頭骨化石提取出土後,考古工作人員將其包裝在特製的箱子中,後續將運往位於北京的中科院古脊椎動物與古人類研究所作進一步深入研究。(湖北日報全媒記者 何宇欣 攝)

12月3日,考古科研人員正在對“鄖縣人”3號頭骨化石底部附著的膠結物進行清除。(湖北日報全媒記者 何宇欣 攝)

12月3日,“鄖縣人”3號頭骨化石在十堰市鄖陽區青曲鎮學堂梁子遺址考古方艙裏被考古科研人員提取出土。(湖北日報全媒記者 何宇欣 攝)

12月3日,十堰市鄖陽區青曲鎮學堂梁子遺址的考古方艙。(湖北日報全媒記者 何宇欣 攝)

12月26日,湖北省文化和旅遊廳正式發佈信息稱,經團隊數月奮戰,備受矚目的“鄖縣人”3號頭骨化石于12月3日被順利提取,離土出艙,已進入修復和研究環節。

“真是一個非常激動人心的時刻!從5月18號‘鄖縣人’3號頭骨化石發現以來,考古隊一直勤勤懇懇、深耕細作,渴望看到我們老祖宗的真容,今天終於順利提取出來了。”12月3日,湖北十堰學堂梁子遺址考古方艙內,在4平方米的頭骨發掘區奮戰了半年多的考古隊員們興奮不已。

其時,正在現場採訪的湖北日報全媒記者看到,眼前的“鄖縣人”3號頭骨,顴弓保存良好,顱型飽滿,眉弓明顯隆起,未發現明顯變形,較1989年、1990年發現的前兩具頭骨化石,更加完整,更加難得。

精細發掘,似給牙齒做保潔

“1929年北京猿人頭骨發掘時,遇見堅硬的鈣質結核,採用放悶炮的方式將其炸疏鬆。2009年週口店遺址新一輪發掘,採用電鑽將石頭等擊碎,再把人類遺跡發掘出來。”學堂梁子遺址考古專家組組長、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員高星説,到了“鄖縣人”3號頭骨化石,發掘、提取都非常精細。考古隊員在探照燈、內窺鏡協助下,手持風刻筆,細細剔除化石表面附著的膠結物,“類似給牙齒保潔,把牙縫裏的結石一點點剔掉。”

爭做“土財主”,提取樣品1400余份

12月3日,3號頭骨被提取出土後,考古隊員杜瑞妍仍匍匐在地,用刷子一遍遍輕拂“發掘坑”裏的細土,將其收集裝袋。“在我們看來,這些土比金子還金貴”,項目負責人、湖北省文物考古研究院副研究員陸成秋,笑稱大家爭做“土財主”。他説,歷時半年多,考古團隊在4平方米的發掘區,提取了1400多份沉積樣品,用於古地磁測年、磁組構、微形態、古環境、分子生物學分析等。

高星介紹,“收穫的不只是一具頭骨化石,還會有埋藏學、古環境、年代學等多學科信息。”他舉例稱,鄖縣人生活的年代,已知距今大概80萬年到110萬年,希望借助新發掘收穫及多種測年手段,能夠將更精準的年代告訴公眾。又如,從地層土壤提取的沉積物樣本,包含澱粉粒、植硅體等,通過檢測就能分析“鄖縣人”的食物來源。

大量三維建模,為後人留下詳盡信息

“考古發掘是不可逆的,把遺物、遺跡發掘提取出來後,遺址本身的原始地層和信息就不存在了。”陸成秋對湖北日報全媒記者説。

此次發掘採用邊發掘、邊數字化記錄的方式進行。自2021年學堂梁子遺址啟動新一輪發掘以來,相關數字化團隊已完成遺址周邊4平方公里的高清實景三維建模,並不斷跟進,開展地層、遺物實時三維建模。

3號頭骨發現後,考古隊以2釐米為一個操作層精細發掘。每個操作層,都會拍攝1萬多張高清晰照片進行三維建模,上傳武漢大學雲端地球實時處理,實時出樣。半年多來,共拍攝20多萬張照片,結合手持式、架站式鐳射掃描,先後進行20多次高精度的三維建模,為精細化復原頭骨埋藏環境及開展相關研究奠定基礎。

“不僅為考古遺址公園建設積累了大量素材,將來的研究者可借助數字化技術,看到頭骨埋藏的原始狀態以及是如何一步步發掘的。”陸成秋説。

同步開展8大學科33個方向研究

考古發掘不再只是“手鏟釋天書”,學堂梁子遺址新一輪考古發掘,廣泛體現現代科技手段的使用和多學科研究。

湖北省文物考古研究院院長方勤稱,基於“保護第一”理念,花了一個月就建成國內體量最大、設施齊全、功能完備的考古方艙,為發掘保護和相關研究提供了科技保障。來自中科院古脊椎動物與古人類研究所、中科院地質與地球物理研究所、武漢大學、南京大學等單位的多學科團隊,得以同步開展8大學科33個方向研究。

科技手段助力揭開“鄖縣人”神秘面紗。結合最新發掘和研究成果,專家們指出,“鄖縣人”3號頭骨是迄今歐亞內陸發現距今100萬年左右最為完好的直立人頭骨化石, 保留該階段人類重要而稀缺的解剖學特徵,為中華大地百萬年人類史再添實證。“鄖縣人”處於直立人近200萬年演化歷程的關鍵節點,為探討東亞直立人的來源、古人類演化模式等重大課題,提供了豐富而關鍵的化石及文化證據。(湖北日報全媒記者 海冰 通訊員 鄂文旅)