甘肅一精神病犯人被“超期羈押” 猝死河北某醫院

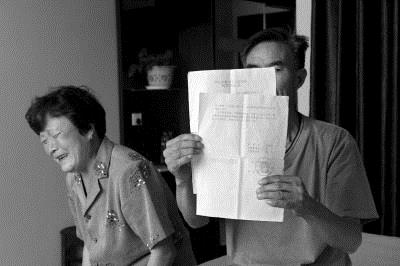

家屬拿著當時的法院判決。

每每想到兒子,老兩口痛不欲生。

霸州市中醫醫院。

侯晨死了。這個患有精神分裂症的34歲甘肅小夥,至死也沒能等到重獲自由的那一天。3年前,侯晨在河北霸州打工期間與人互毆致對方輕傷,自己身受重傷。2015年1月,傷癒後的他被警方帶回霸州並送往醫院精神科監視居住,同年4月,因案發時屬於限制刑事責任能力,侯晨被霸州市人民法院判處拘役6個月。然而,判決生效9個月後,本以為刑期已滿的家屬欲從醫院接回一直被限制人身自由的侯晨,卻被告知其醫療費用尚有拖欠,且沒有警方許可無法放人。家屬奔走于法院、公安局、醫院之間,卻始終無果。

2016年6月11日下午,在這段已超過刑期1倍多,且似乎依舊遙遙無期的“治病期”中,侯晨猝死在醫院精神科的病床上……

□事件

涉故意傷害被警方監視居住

6月19日下午,霸州市火車站附近一家快捷酒店房間裏,侯晨61歲的父親侯青生攙扶著幾乎要跪倒在地的老伴兒,淚水劃過臉上的皺紋,泣不成聲。這對來自甘肅秦安縣農村的夫妻,用夾雜著濃重西北口音的普通話一遍又一遍地重復著:“他走啦,人沒啦……”

作為在外“見過世面”的年輕人,侯晨的表弟侯小平不僅要肩負組織親屬為表哥討要説法的重任,還要在需要時擔任侯晨父母的翻譯。儘管他時常告誡自己,這個時候要保持冷靜,但每當有人提起表哥的死,侯小平的臉上仍難掩悲傷。

他告訴京華時報記者,表哥侯晨生於1982年,甘肅省秦安縣人,從小在農村長大,是家中的獨子,“別看他身高不到1米7,壯得很,200多斤的重物扛起就走”。1999年,表哥順利通過參軍體檢,隨後在北京房山某空軍部隊服役,2001年退伍。

回家一兩年後,家屬發現侯晨的情緒上有些“不正常”,至於是否患病以及患上了何種病,與他生活在一起的父母也説不清楚。

侯晨的母親劉招兄表示,開始時,兒子的情況並不算重,只是偶爾發病時會離開家,或者出現扔東西、自言自語等“急躁”的行為,只要發病期一過,馬上就恢復正常。

由於父母都是農民,家庭經濟狀況不好,2004年前後,侯晨堅持要到外地打工賺錢,父母拗不過他,只能讓他去,“最起碼他打工可以養活自己,有時還能給家裏寄些錢回來。”

家屬們説,侯晨在很多地方打過工,秦安、北京、蘭州、河北都去過,“主要是做保安,其他的並不知道,這些也只是他每次回家過年時候説的”。因為侯晨從來不用手機,與家人通話都是侯晨主動打到家裏,“而且基本上用的都是座機。”

在侯晨打工期間,家屬發現侯晨情緒上的“不正常”有加重的趨勢。於是,家人在2009年前後帶他到西安做過治療,“具體診斷上是什麼病已經記不清了,治完後效果挺好的”。此後,侯晨繼續外出打工。

2013年7月初的一天,父親侯青生突然接到了秦安縣警方的電話,“説是侯晨出事了,讓家屬趕快到河北霸州。”

據侯晨母親回憶,她和丈夫連夜趕到霸州,警察把他們帶到了醫院,“我看到侯晨時,他躺在醫院的病床上,臉上是腫的,頭上纏著繃帶,身上到處都是傷。”家屬們表示,當時由於支付不起此前高達六七萬元的搶救費用,醫院拒絕給侯晨用藥,家屬只能自己從院外買來抗生素給侯晨用。

半個月後,經霸州警方允許,家屬將侯晨帶回家治療,“但要求我們要在警方通知帶人時,隨叫隨到。”

經警方查明,2013年7月1日晚8點左右,侯晨在霸州市東關五街一齣租房內,因瑣事與一名王姓男子發生爭吵,後雙方互毆,侯晨先後持菜刀、鐵锨將對方打傷,對方用菜刀將侯晨砍傷。經醫院鑒定,侯晨的傷情為重傷,對方(已判刑)為輕傷二級。

2013年7月5日,侯晨因涉嫌犯故意傷害罪被霸州警方監視居住。

被判6個月拘役起止期成糊塗賬

回到甘肅秦安老家後,處於監視居住期的侯晨一直在家人的陪護下進行康復治療。侯晨的母親説,2014年1月,兒子除了右手不能使用筷子,只能用勺吃飯外,其他傷情基本康復。

2014年1月20日,家屬帶侯晨進行了精神鑒定。根據河北省保定精神疾病司法鑒定中心做出的鑒定結果,侯晨案發時為精神分裂症(殘留型)、限制刑事責任能力。

同年3月前後,霸州警方首次要求家屬把侯晨帶回霸州。侯小平告訴記者,家屬把人帶過去後,警方會詢問侯晨一些與案子有關的情況,“一般是當天到霸州,第二天白天問一下,晚上就可以走了”。就這樣,在整個2014年,家屬帶著侯晨在甘肅與霸州之間往返了八九次。

2015年1月初,警方再次通知帶人,侯小平説,當時正趕上侯晨受傷後第一次精神病發作,“人已經離開了家,不知道去了哪”。

當時,家屬向警方承諾只要找到人會立即帶到霸州。然而,家屬接連找了兩天都沒有找到。就在第三天下午,侯晨自己返回家中,“剛好這時當地派出所來人,把侯晨帶走了。”

侯小平説,秦安縣公安局對此的解釋是,霸州公安局幾天前通知家屬帶人,但人一直沒有帶過去,因此認為侯晨逃跑,於是對其進行了網上通緝。警方還告訴家屬,這次帶走侯晨,是為了帶他到霸州進行審判。

根據霸州市人民檢察院出具的起訴材料,侯晨在2013年7月5日因涉嫌故意傷害罪被霸州市公安局監視居住,2014年1月5日被取保候審。2015年1月5日被網上追逃,同月19日被秦安縣公安局抓獲。隨後,被臨時羈押于秦安縣看守所至1月24日,2015年1月26日被霸州市公安局監視居住。

記者調查後發現,侯晨此次被霸州警方帶回後,曾被短暫送往看守所,但因他患有精神疾病,且病情不穩定,根據看守所管理條例,看守所不予羈押,後被警方送至霸州市中醫醫院神經科監視居住。

家屬從醫院方面獲得的住院病案顯示,侯晨的入院時間為2015年2月6日,聯繫人係霸州市公安局一名白姓警官。

侯小平表示,表哥被帶走兩個多月後,侯晨的父親曾接到了霸州市人民法院的電話,通知其案子將要開庭,要求家屬參加。父親侯青生隨即趕到霸州,參加了庭審,“當時就是在醫院開的庭,也沒有宣判,最後什麼也沒説”。侯青生在霸州等了兩天,見沒有什麼説法,便返回了老家。

2015年5月初,始終不知道審判結果的侯小平,給負責該案的公安局刑警隊白警官撥打了電話,對方回復他,侯晨已經被判6個月拘役。

侯小平坦承,家屬們文化程度不高,且確實缺少法律常識。當時,大家覺得侯晨的釋放時間應由5月份算起,推算6個月即為11月份釋放。但到了11月,侯小平再次致電白警官,“按我們理解對方説的意思是,侯晨有病,看守所不能羈押,現在正在醫院,在醫院時間兩天頂刑期一天。”

家屬們認為,既然是這樣,侯晨實際的執行時間就應該是一年。他們又想起侯晨是在2015年1月被霸州警方帶走的,按此推算,2016年1月應該是侯晨的釋放時間,因此,家屬選擇了耐心等待。

放人一拖再拖當事人死於醫院

就在家屬認為侯晨將要回家時,2016年1月份的一天,父親侯青生突然接到了兒子打來的電話。侯晨在電話裏哭哭啼啼地央求父親快點兒來接他。家屬們覺得,這應該就是要放人,於是,侯青生再次趕往霸州。

侯小平説,讓家屬們沒有想到的是,侯青生來到醫院後卻被告知,侯晨的治療費還有不少沒有交,如果家屬交上可以把人領走。侯青生又跑到公安局,“對方讓我們跟醫院求求情,把我們是西北人家裏窮的情況跟醫院説説,爭取少交點錢後領人。”侯青生又返回醫院,但院方仍拒絕放人。

無奈之下,侯晨的父親又找到了霸州市人民法院審判庭沈副庭長,對方表示家屬已經見到了侯晨,並且侯晨的狀況也不錯,“就讓家屬先回去,到春節後等通知再來,因為釋放侯晨,法院還要出一個手續。”沈副庭長還提到,關於侯晨的治療費,法院在判決前和公安局協商過,費用由公安局承擔,而該案的判決書也已經交給侯晨本人。

2016年春節過後,家人期待中的通知始終沒有來。由於侯晨本人沒有手機,家人也無法主動與其取得聯繫。

一晃3個多月過去,6月9日下午,侯小平突然接到了霸州警方的電話,“電話裏説侯晨生病了,要求家屬到醫院。”

第二天,侯小平按照警方提供的號碼致電醫院,“醫生説侯晨確實是病了,但今天的病情要比前一天好一些。”而就在6月10日當天,父親侯青生也接到了醫院電話,院方要求家屬儘快趕到醫院。此後,侯青生立即購買車票,確定行程,但由於秦安距離霸州有近3000公里路程,最終,他還是沒能見到兒子最後一面。

6月11日晚7點左右,霸州公安局刑警隊打來電話告知家屬,侯晨已于當天下午死亡。

事發後,家屬們趕到了霸州。他們分別來到醫院、公安局和法院討要説法,但三方均表示不會為侯晨的死亡承擔任何責任。

□各方回應

醫院:心源性猝死無法預測和治療

在家屬提供的他們與院方對話的錄音中,一名自稱霸州市中醫醫院精神科劉副主任的男子錶示,侯晨是被霸州市公安局刑警隊送到該院精神科的。在住院的近一年半時間裏,病人情況一直都比較好,精神狀態控制得也不錯,平時還會幫護士幹些力所能及的活兒。

2016年6月9日下午5點多,侯晨突然出現臉白、喘不上氣等症狀。醫護人員趕緊將其送至該院急診室,並做了胸部CT、頭顱CT、驗血等項目,結果發現侯晨的白細胞、紅細胞均偏低,電解質紊亂,胸部也出現了瀰漫性病灶,頭顱也發現了梗塞灶。隨後,院方組織多科室會診,但沒能確診病因。

與此同時,院方在第一時間將侯晨病危的情況通知公安局刑警隊和家屬,“但刑警隊那邊不接電話,我就給他(刑警隊王警官)發了短信,告訴他再不過來出現任何情況後果自負”,但刑警隊還是沒有來人。

在此期間,院方對侯晨進行了積極治療。起初,醫生懷疑侯晨是嚴重的肺部感染或肺結核,因此採取了抗炎治療。此後,病情有所好轉,侯晨也從急診室被轉回精神科病房。

6月11日下午6點多,侯晨突然出現心跳驟停,6點46分已無生命體徵,“他的死因應該就是猝死,死亡地點在精神科的病房,但是病因最終也沒有確定。”

劉副主任還提到,在整個救治過程中,公安局、法院一直沒有來人。病人去世後,他給刑警隊王警官打電話,對方依然不接。無奈之下,他給對方發了一條包含“如再不來人,我把屍體拉你們中隊去”的短信,“他(王警官)這才打電話聯繫的停屍房,我們才把屍體送過去。”

在這段錄音中,劉副主任還提及到了有關轉院的事宜,“我們是精神科,技術水準達不到,一旦發生別的情況,該轉院就轉院”。但他同時也解釋了侯晨最終沒能轉院的原因,“他(侯晨)是刑警隊送來的,我們要通知刑警隊,我們怎麼(擅自)轉啊,或者家屬來,或者刑警隊來(人),在治療上我們已經盡力了。”

針對此事,記者與霸州市中醫醫院取得聯繫。該院醫務科科長陳連勝表示,侯晨的死因係心源性猝死,無法預測和治療,屬自然現象,與醫院沒有任何因果聯繫,因此,院方沒有責任。

陳連勝解釋稱,猝死是指1小時內在沒有任何原因情況下,突然發生的從發病到死亡的現象,而精神病人長期服用精神類藥品,身體健康狀況下降,發生猝死的幾率也會高於常人。

對於家屬反映的院方因費用問題拒絕放人的情況,陳連勝表示,欠費不是醫院拒絕放人的主要原因,侯晨是由刑警隊送入醫院,沒有刑警隊的簽字,醫院無權放人,且家屬並沒有出示刑警隊或公安局開具的證明,家屬也無權將侯晨領走。

陳連勝同時表示,刑警隊在2015年年初將侯晨送入醫院時曾交了5000元治療費。同年5月,又支付過100元給醫院,截至侯晨死亡,欠款數額已超過10萬元。然而,侯晨入院時,並無人説明誰會為侯晨的醫藥費買單,醫院只能向警方討要,但始終無果。

警方:死亡時不屬於己方監管

針對警方在該事件過程中的諸多疑問,霸州市公安局于6月23日回復記者稱,2015年1月26日,侯晨被移交至霸州市公安局,因其鑒定患有精神疾病,無法羈押在霸州市看守所,警方依法對其監視居住,將其送至霸州市中醫院治療。而就在一天之後,也就是2015年1月27日,此案偵查終結,依法起訴至霸州市人民檢察院。

霸州警方強調,從這一天起,該案就已經進入下一個司法訴訟環節,而侯晨于2016年6月11日死亡,並不在公安機關監視居住期間。

警方同時表示,關於刑罰執行的問題,根據《刑事訴訟法》第二百五十三條第一款之規定:罪犯被交付執行刑罰的時候,應當由交付執行的人民法院在判決生效後十日以內將有關的法律文書送達公安機關、監獄或者其他執行機關。而霸州市公安局自案件偵查終結移送起訴後,始終未收到關於判決或刑罰執行等的相關法律文書。

關於侯晨醫療費用支付問題,霸州市公安局曾先後兩次向市政府提交了專門請示,市政府領導已審批同意,交由財政部門予以撥付,但並未就為何出現欠款做出詳細説明。

對於醫院病歷上為何始終顯示聯繫人係該局民警的疑問,霸州警方回應稱,醫院病例顯示的聯繫人為此案的偵查民警,因侯晨自2015年1月26日被送到中醫院後,並沒有家屬來變更聯繫人,故醫院一直登記為該民警姓名。

此外,霸州市公安局表示,侯晨死亡後,警方協助醫院處理屍體的做法,是出於人道主義的考慮。而關於侯晨的死因,霸州警方在沒有收到其家屬或者醫院提出申請的情況下,不能啟動調查程式,更不能擅自屍檢。

法院:犯人治病期間死亡己方無責

記者查看侯晨的判決書後發現,其中並未註明6個月拘役的起止日期。而死者家屬和律師均認為,確定侯晨死亡時究竟處於司法程式中的哪個階段,對於事件的後續處理至關重要。

帶著這樣的疑問,記者與霸州市人民法院取得了聯繫。該法院審判庭簡庭長在接受採訪時表示,由於侯晨患有精神分裂症,霸州市法院在將其送交看守所之前,通過電話與看守所方面溝通,“看守所所長明確表示,侯晨的情況他們不能接收”。此後,侯晨在醫院接受治療,不知道何時能夠好轉並達到進入看守所的要求,所以服刑的起止日期不能確定。

簡庭長稱,法院判決在4月中旬生效後,侯晨實際上一直沒有被送交看守所,相關移交手續也沒有履行完。他坦承,判決生效後,侯晨的監管工作確實應該由法院承擔。

“從判決生效到死亡,這期間侯晨並沒有服刑”,簡庭長説,他們將正式服刑寄希望於犯人的病情好轉,“這個怎麼説呢,這段時間就是侯晨的治病期,他就是在治病的過程中死亡的。侯晨雖然被判了6個月(拘役),但是用之前監視居住和羈押抵頂之後,余刑也就是兩個月零23天。”

霸州人民法院政治處劉主任表示,法院在審理過程中,鋻於侯晨的實際情況,曾經考慮過判處侯晨緩刑,“但是執行緩刑必須要當地同意接收,我們和侯晨所在的村街溝通後發現,當地相關部門不同意接收監管他,因此行不通。”

此外,法院也曾想過為侯晨申請暫予監外執行,但履行相關手續需要家屬的配合,“必須要家屬提出申請,再經過相關部門鑒定,條件確實符合才能施行。”簡庭長説,侯晨在院期間,法院方面多次試圖聯繫家屬,建議由家屬儘快提出申請,但侯晨一直拒絕提供家屬的聯繫方式,“直到2016年春節前,他父親來霸州時,我和他説了這個事,但他口音很重,可能也沒聽懂。”

法院方面認為,作為經過法院審判後且尚未服刑的犯人,在沒有辦理相關手續的情況下,任何人都無權將其帶離醫院,因此無論是法院、公安局還是醫院,都不可能在侯晨住院治療期間允許家屬將其帶走。

而對於在侯晨死亡事件中法院是否應該承擔責任的問題,簡庭長表示,法院領導已明確告知家屬,侯晨死亡和法院執法之間沒有任何必然聯繫,因此沒有責任。此外,法院還支持侯晨積極治病,這種做法沒有錯,“他是得病死的,你説怨得了誰?”

■律師觀點

法院等三方均應承擔責任

北京在明律師事務所劉勇進律師表示,從目前掌握的情況看,在該事件中,法院、公安局、醫院均存在過錯,因此均須承擔相應的責任。

劉律師認為,霸州市人民法院以需要治療為由,未在刑事判決書中載明侯晨的起止刑期的做法是錯誤的。

法院在明知侯晨患有精神病的情況下,應當作出保外就醫的決定,且保外就醫這段時間,也應當計入刑期。因此,不存在霸州市人民法院所説的作出判決前已知侯晨生病需要治療,何時治療好何時送交看守所執行的情形。

若霸州市人民法院不作出保外就醫決定,則必須交付看守所執行。如果看守所拒收,則霸州市人民法院負責鑒定,由省級人民政府指定的醫院診斷並開具證明文件。但霸州市人民法院未啟動前述任何程式。

同時,霸州市人民法院也沒有按照法律規定,將本案判決書在生效後十日以內送達公安機關和霸州市中醫醫院,導致中醫醫院一直以為辦案單位是霸州市公安局。

霸州市公安局也從未把辦案單位轉移到霸州市人民法院的情況及時告知霸州市中醫醫院,相反一直在和醫院及市政府溝通侯晨醫療費用的問題。侯晨父親在侯晨入院治療期間欲接其回家,中醫醫院也以未經公安局同意不能放人為由,導致接人未果。

此外,霸州市中醫醫院在不具備條件的情況下,即使進行救助,也很難免除救助不當的責任。院方在兩天左右的救治過程中,沒有及時安排轉院,導致其錯過最佳搶救時機。至於侯晨的具體死因,也應在進行屍檢後才能進一步確定。

文/京華時報記者韓天博實習記者王悅圖/京華時報記者陶冉

京公網安備 11040102700187號

京公網安備 11040102700187號