保健品和理財騙子,如何把老人的儲蓄騙得精光?

這些報道記者臥底調查之作,每一個案例都觸目驚心,每一種騙局都防不勝防,每一句警示都值得牢記!文章很長,但值得分享給自己爸媽和朋友。不讓我們的爸媽被騙子忽悠,是關愛,更是責任。

作者 | 新華社記者

來源 | 第653期《瞭望東方週刊》

欄目 | 深度調查

A、免費講座和贈品編織的“保健品陷阱”

如何從一場“偶遇”開始,騙光老人所有積蓄

【導讀】

看案例之前,先想一想:讓一個老人(甚至可能是高知老人、醫生)花光積蓄購買劣質保健品,總共需要幾步?記者調查發現,答案是5步——

第一步:精心設計一場“偶遇”。騙子們總是表現得比子女都還貼心,噓寒問暖博取信任,為“待宰”老人建病歷檔案。騙子説:“第一次見面就向老人推銷保健品是極其愚蠢的做法”

第二步:邀請老人參加“免費講座”。騙子公司有一套滴水不漏的“話術”,用各種“先到先得”的贈品引誘老人進圈套。騙子説:“老人都愛佔便宜,要讓他們覺得這是天上掉下來大餡餅,不撿就吃虧”

第三步:現場編排“愛心陷阱”。車接車送,把老人們聚攏到講座現場,假冒的“老闆”會講故事忽悠老人,工作人員造氣氛。騙子説:贈品宣稱價值5萬,實際是不足500元的地攤貨

第四步:“買産品才送贈品”。想得到價值5萬元的贈品?先花3000元購買2盒保健品才行。帶的現金夠不夠?可以跟您一起回家刷Pose機。騙子説:“免費贈品吹噓得越貴,老人越覺得保健品便宜”

第五步:收網,把老人積蓄騙光。騙子並非只賣單一的保健品,而是會根據老人的多重疾病給出組合型的保健品購買方案。騙子説:“這些老人們不會只被騙一次,他們是永久客源,會無限期地榨取,直到他自己明白這是一個局”

兩年前大熱的家庭倫理劇《老有所依》中有這樣一幕:一個年輕的保健品推銷員在公園遇到一位老人,一通稱讚後邀請他去聽公司的産品推介會,最終騙得老人一次性購買了5000元保健品。

詭傑當初看到這一幕時,還特意把70多歲的父親詭連勝叫到電視旁指著螢幕叮囑説,千萬別上這種當。他還記得,父親當時也覺得這騙人的手段太低劣,傻子都能看出來,並信誓旦旦地説:“我絕對不會上當。”

沒想到兩年後,同樣的劇情還是發生在了父親身上。他在保健品銷售員的哄騙下,先後買了1.5萬元保健品,幾乎花光了不多的積蓄。直到現在,詭連勝仍不聽兒子勸阻,定期購回高價保健品。

在詭連勝居住的位於北京南五環附近的老舊小區,和他一樣受騙但仍深陷其中的老人不在少數。而在整個中國,有著詭連勝一樣遭遇的更多。

多數人難以理解的是,為何極其拙劣的騙術能讓老人深信不疑。

當記者以求職者的身份進入北京一家專門以老年人為目標群體的保健品銷售公司後,才發現這些公司熟知老人的情感和心理需求,也深諳如何獲得老人的信任。

那些在外人眼中看似滑稽的騙術實際上是暗含了各種套路的銷售秘籍,他們步步為營編織出陷阱,讓老人們最終淪為待宰的“羔羊”。

1

“第一次見面就向老人推銷産品很愚蠢”

第一步:精心設計“偶遇”,噓寒問暖博信任,建立檔案

老人們在聽“公益健康講座”

一個炎熱的午後,腿腳不好的詭連勝在跟幾個老夥計下完象棋後,起身往回走,準備回家午睡。沒走多遠,一個身穿白色T恤的年輕人迎了上來。

這個23歲的年輕人名叫王威,來自北京某生物科技保健品銷售公司,也就是記者此後“入職”的保健品銷售公司。該公司隱藏在北京大紅門附近的一座新建寫字樓裏,沒有明顯的標識。

看見詭連勝走路不麻利,王威就一直把他扶上樓,送進家門。此舉令詭連勝大為感動。“我兒子都很少這麼做,一個陌生人這麼有愛心很難得。”後來,他向記者講述這件往事時,反復表達了對王威的好感。

然而,詭連勝並沒意識到,那是一場設計好的“偶遇”,是王威用來引起他注意的第一步,也是很多保健品銷售員搭訕老人最直接有效的方式。那時起,他已經進入保健品公司精心設計的“圈套”。

“你必須在第一次出現時就給老人留下一個好印象,這樣他才有可能信任你,否則你無法進行下一步,更別談讓他買東西了。”上述保健品銷售公司負責人何寧在給記者做“入職”培訓時反復強調。

在她看來,第一次見面就向老人推銷保健品是極其愚蠢的做法,失敗幾率為100%,“這反而會讓老人産生極強的防備心,以後就更難信任你了,這個客戶就徹底失去了。”

王威的第一次露面顯然成功地給詭連勝留下了極好的印象,令他深信站在眼前的是一個和孫子年齡相倣的孝順小夥子。他把王威拉進屋,還拿出了珍藏許久的好茶,兩人聊了近一個小時。

這一個小時對王威至關重要,他摸清了詭連勝的身體狀況:腿疼了十幾年、有高血壓、腎也不好。那些在詭連勝看來極其體貼的噓寒問暖其實暗含著保健品銷售公司更大的目的——為“待宰”老人建病歷檔案。

而這個檔案將是何寧能否成功賣出保健品的基礎,“有了它,你才能更有針對性地賣保健品。”

聊天結束後,王威記下詭連勝的電話便離開了,此間他從未提過保健品,更未提及自己的職業。就這樣,王威及其身後的保健品銷售公司成功獲得了老人的個人信息,也收穫了信任。

這是當前保健品銷售行業收集老人信息的一種常見方式。當然,也有一些保健品銷售公司傾向於採用更簡單、更具誘惑力的方式——通過贈送免費生活用品換取老人的聯繫方式以及健康信息。

2

“老人愛佔便宜,要讓他覺得天上掉餡餅”

第二步:使用“話術”,邀老人參加免費講座,贈東西

記者暗訪的保健品銷售公司售賣的保健品(左)。保健品公司免費贈送的“夜明珠”(右)

記者暗訪的保健品銷售公司售賣的保健品(左)。保健品公司免費贈送的“夜明珠”(右)

利用同樣的搭訕方式,王威在半天內就成功拿到了5個老人的信息。但對保健品銷售公司來説,並非所有的老人都能成為潛在客戶,它們需要找到最有“潛質”的老人客戶。

“我們要找的是年齡在65歲以上,身體有問題的老人,那些身體健康的不是我們的目標人群。”何寧説,年齡越大,老人對事物的判斷力越弱,也就越容易相信別人,“80歲老人肯定比60歲要容易上當。”

除此之外,王威選擇目標的另一重要參照指標是——是否獨居。

“獨居老人都比較孤單,防備心不強,手裏也有些積蓄,加上沒有孩子的阻攔更容易上鉤。”何寧説,凡是和孩子同住的老人很少被騙。

接下來,王威要做的是和老人們保持聯絡,關心老人們的日常起居。“這個階段就是要鞏固老人的信任,要讓老人們覺得你是真的關心他,這樣他才會完全信任你。”他説。

兩天后,結束短暫的噓寒問暖,王威便露出了真面目。他給留有信息的每個老人打電話,邀請他們第二天上午來公司參加一個“公益健康講座”。

打電話要説的內容均是公司統一編輯好發給每個銷售人員的,業內稱之為“話術”,幾乎所有保健品銷售公司的“話術”都一樣,內容大致如下:

“爺爺(奶奶)好,我是中國老年福利協會(或者XX愛心公益組織)的工作人員,為了慶祝建國或者建黨XX週年,也為了感謝你們為國家、社會作出的貢獻,我們協會準備向老人們免費發放一批生活用品,名額有限,我特意給您留了一個,您明天上午X點到我們公司來領吧!”

何寧特意提醒説,如果老人存有疑慮,銷售要反復提醒他這是免費贈送,且這些産品非常有限,先到先得,“老人們都愛佔便宜,要讓他們覺得這是一個天上掉下來的大餡餅,不撿就吃虧了。”

對何寧來説,這一步極為關鍵,因為來人多少將直接決定著能賣出多少産品。

儘管在明眼人看來,這些説辭漏洞百齣,稍有常識便能分辨真假,但在老人們看來,這確是毋庸置疑的“好事”。前期積累的信任加上免費贈品的誘惑最終讓老人們淪陷。

王威總共打了7個電話,包括詭連勝在內的6個老人都答應了第二天去參會。

3

“宣稱免費贈品價值5萬,實際批發價不足500元”

第三步:用精心編排的“愛心陷阱”,讓老人們紛紛落淚

老人們在津津樂道自己中了大獎的時候,從未想過第二天等待他們的將是一個在同一地點上演了無數場的“愛心陷阱”。此刻的他們就像已經入網的魚,只等漁夫收網了。而這張網,在業內,被稱為“會銷”(即通過開會的方式來銷售産品)。

第二天早上5點半,王威就和幾個同事從位於北京劉家窯附近的集體宿舍出發了,他們要趕在上班高峰到來前接到老人們。出發前,何寧還在公司的微信群中給了所有人一個例行的紅包以示鼓勵。

早上八點,北京大紅門附近的那間用幕布臨時隔開的會議室裏就坐滿了陸續趕來的老人,這些拉著布袋的老人有自北三環而來的,也有詭連勝這種從南五環而來的,年齡最大的87歲,最小的也有70歲,一共42位。

整個場面就像茶話會一樣,氣氛熱烈,王威和同事們“貼心”地給老人們端茶倒水,抑或蹲在老人的身邊“關切”地詢問他們的身體近況。何寧則在幕布後靜待“講座”的開始。

離開場還有十分鐘,何寧特意把所有銷售人員召集在一起,叮囑大家要配合演講者,“該鼓掌時鼓掌、該大笑時大笑,要炒熱現場的氣氛,絕對不能冷場。”

8點半,隨著會議室後方的幕布被拉開,一個臉色黢黑、光著頭、帶著大串佛珠、少了一隻手的“張總”在“女秘書”的陪同和王威們的歡呼聲中出場了,儼然一副“黑老大”的派頭。

這個實為該保健品銷售公司老闆的“張總”在講座現場自稱是來自西部的企業家,此次專程趕來北京給老人們發放公益物品。接下來,他在現場悲情音樂的伴奏下講述了自己悲慘的童年經歷及其奮發圖強的中年經歷。

那些經過精心打磨,夾雜著玩笑和勵志故事的話語讓現場陷入節奏性的笑聲和沉默之中,老人們聽得入神。再後來,他講自己如何孝順父母,還現場唱了一首《燭光裏的媽媽》,惹得老人們紛紛落淚。

話鋒一轉,“張總”開始以自己看起來有點虛弱的身體為切入點,給老人們傳授養生知識,並順勢大力推介那些具有神奇功能、即將贈送給老人們的“愛心禮品”。

這些禮品包括一顆宣稱來自阿富汗的夜明珠,一串來自西藏、專門請高僧開過光的佛珠,一床産自韓國的功能蠶絲被,一套絕版的收藏紙幣,一盒能夠驅寒排濕的皮膚軟膏。

按照“張總”的説法,這五件免費贈送的禮品價格高達5萬元,其中夜明珠就售價3.8萬元。但據該公司內部人員説,夜明珠和佛珠分別購自潘家園舊貨市場和大紅門附近的地攤,兩者加起來批發價不到70元。

而剩下三件禮品加起來的價格也就300元左右,五件禮品合計價格不超過500元。

4

“一種保健品,月銷售額500萬”

第四步:買高價産品才送“超值贈品”,老人舉著錢搶購

“要把這些免費贈送的禮品説得越值錢越好,這樣老人們才會覺得即使後面花錢買了保健品也值了。”何寧説,當老人們對這些贈品表現出濃厚興趣時,才是推銷保健品的最佳時機。

的確如此。“張總”在講完這些禮品具有抗癌、美容等神奇功效後,並不急於向現場的老人們發放禮品,而是順勢介紹起了全場唯一的收費保健品——具有養腎功能的某品牌參加茸口服液。

這才是本場講座的目的,也是該公司要賣出去的保健品,一套包含兩盒參加茸口服液的産品售價3000元,單盒均價1500元。但據記者事後調查,該品牌的參加茸口服液單盒批發價僅在45~50元之間。

只有購買該産品的老人才能免費領取上述禮品,購買份數越多領取的禮品越多。此時,除兩位老人離場外,剩餘的40位老人都高高舉起了手,揮動著手裏的百元大鈔,搶購産品。

最終,這40位老人一共購買了42套産品,總價12.6萬元。其中一對70多歲的夫婦一次性購買了1.2萬元産品,詭連勝也買了3000元的産品。

“這還算人來得比較少的場,多的時候一上午能賣20萬元。”何寧説,該公司每月僅此一種保健品銷售總額就在500萬元左右。

至此,這場持續了3個小時的“公益健康講座”在老人們的搶購中落幕。

一些沒帶現金的老人由拿著POS機的銷售“護送”回家取錢。而詭連勝則因家裏已無積蓄,給王威寫了欠條,約定月中退休金髮下來後把錢還上。

“兩個月後再請他們來,還會買第二次。”何寧説,對大多數保健品銷售公司來説,符合標準的老年人畢竟數量有限,所以它們只能採取定期循環的方式推銷産品,以此來保證客源不中斷。

也就是説,這些老人們不會只被騙一次,而是會被保健品銷售公司當作永久客源,無限期地榨取,直到他自己明白這是一個“局”。但事實是,鮮少有老人能自己從這個怪圈中走出來,依舊是一次次心甘情願地受騙。

當天下午,王威又出門了,他的下一個目標是與詭連勝所住小區相鄰的一個拆遷安置小區,他要尋找下一個“詭連勝”。

而回到家的詭連勝則按照“張總”給的使用方法,把那顆號稱能讓人年輕十歲的夜明珠放在臉上反復摩擦。

不出意外,一個月後詭連勝還會接到王威的電話,邀請他來聽另一場“愛心健康講座”。

5

“保健品最容易上鉤,高知老人也會被騙”

第五步:並非只賣單一産品,會“量身定做”,反復榨取

在來這家位於北京大紅門附近的保健品銷售公司之前,何寧在另一家同樣性質的公司幹了近8年時間。

“這些保健品銷售公司大多只有幾十人,但一個月能賣出幾百萬甚至上千萬元的産品。”按照他的説法,僅在北京就有500家左右和其公司一樣專賣老年保健品的銷售公司,而在全國這樣的公司有近萬家。

“不光是大城市,小縣城都有這樣的公司。”何寧説,保健品是老年人最容易上鉤的産品,也是目前國內做老年人“生意”最集中的領域。

華中師範大學老齡問題研究中心研究員何芳珍也贊同這一觀點。

何芳珍也曾受騙買過數萬元的保健品。當她跟朋友講述自己的受騙經歷時,多數人都非常吃驚。他們無法想像,一個做了幾十年醫生的人居然也會輕易相信保健品擁有神奇功效,“他們覺得我可能在其他事情上受騙,但絕不可能上保健品的當。”

在此之前,何芳珍曾聽身邊的朋友講過類似的受騙經歷,當時還曾嘲笑對方沒有一點醫學常識,不曾想自己也成了那個當初自己嘲笑的人。其實,像她這樣擁有較高學歷背景、自認為有辨別能力的受騙老人不在少數。

根據她的研究,老年人買保健品受騙的案例在整個老年人被騙案例中佔比最高,“我見過的受騙老人中絕大多數都是在買保健品方面上了當。”何芳珍説。

在她看來,這並非沒有道理,“老人們身體多少都有點毛病,高血壓、風濕這類病很常見,推銷給老人們的保健品基本上都是針對這些常見病的,老人們自然會輕信。”

這正是何寧攻破老人心理防線的利刃,“我們就是要反復向老人們強調産品的神奇功效,讓他們明白與其去醫院受罪還不如花點錢買藥吃實惠。”

並且,這些公司的“聰明”之處在於,並非只賣單一的保健品,而是會根據老人的多重疾病給出組合型的保健品購買方案,讓老人們的一次性消費最高可達萬元以上。

事實上,保健品並不是老人們受騙的唯一領域,與健康相關的功能器材類産品,同樣在圍捕他們。

保健品防騙小貼士

1保健品不以治療疾病為目的,也不能代替藥品使用,更不能宣傳擁有治病效果,如果有銷售人員説保健品擁有抗癌治病的神奇功效,可斷定為騙子。

2保健品上市前必須獲得食藥部門的批准。根據國家食品藥品監督管理總局的有關文件,只有批准文號為“國食健字”或者批准文號為2004 年之前的“衛食健字”的商品才是保健品。如果批文不對,則可以初步判定為假冒産品。

3 消費者可登錄國家食品藥品監督管理總局網站保健品欄查詢産品信息,如果查詢不到或者查詢信息與宣傳信息不符可斷定該産品存在問題。

●●●

B、涉老理財:圈套裏的迂迴戰術

廣場上,有個黑影給大媽們下了個套

【導讀】

☆ 市場上的理財産品太多,老年人的警惕性也在不斷提高。如果直接推銷理財産品,很容易被拒絕。於是,騙子公司開始採取迂迴戰術,抓住老年人常感孤寂的弱點,組織各種社會活動,讓他們有一個展示自我的社交平臺,獲得了老年人的信任後,再吸引他們購買其理財産品。

☆ “很多時候在社區活動的老人不太容易信任陌生人,所以我一般比較愛去公園,那裏的老人組織鬆散,更容易接近。”

☆ “很多老年人做投資都是只認人的。只要他認可你這個人了,根本不關心産品的收益和風險,有些老人甚至不看合同內容就跟你簽了。”

☆ “那孩子基本上每隔一天都會給我打個電話,問問我的身體狀況,知道我腰不好,還專門從網上給我買了護腰帶寄到家裏。有時候比我自己的孩子做得都好。”

☆ 有一個客戶,她跟了8年才知道對方家底極其殷實。“一般情況下,如果一個人能拿出10萬元的閒置資金投資,那意味著他很可能有100萬元的現金資産。如果他投了50萬元,家裏至少也要有200萬~300萬元。”

2016年初,震驚全國的e租寶案爆發時,在北京一家金融機構做投資理財顧問的李飛還在跟父母討論這場“龐氏騙局”。然而他怎麼也沒有想到,僅僅時隔半年,自己67歲的母親也會深陷P2P的投資騙局。

“投資公司的老闆跑路了,她那7萬多塊錢算是血本無歸了。”李飛告訴記者。

近年來,針對老年人的各種騙局一直層出不窮,而一些心懷叵測之人將目標瞄準了像李飛母親這樣有理財需求、又不太懂理財門路的退休老人。

一些投資公司慣常的欺騙手段是施以小恩小惠、打感情牌,以此突破老人的心理防線。

但是,對於經濟條件較好、受教育程度較高的老人來説,這很難奏效。於是,投資公司開始採取迂迴戰術,抓住老年人常感孤寂的弱點,組織各種社會活動,讓他們有一個展示自我的社交平臺,獲得了老年人的信任後,再吸引他們購買其理財産品。

前不久,記者以求職者的身份進入北京一家專門針對老年群體做投資理財的P2P公司,發現了其中的玄機。

1

小區老人不好騙,公園跳廣場舞的更易上當

老年人對理財騙局越來越警惕,騙術也不斷升級

2016年8月初的一個下午,63歲的高麗梅像往常一樣來到位於北京市北三環的某投資管理有限公司參加免費舞蹈培訓。和她一起參加培訓的還有其他20多位老人,她們中年齡最小的也已經50歲出頭。

高麗梅和舞蹈隊的隊友們大都住在中關村附近的社區,平時主要在社區跳跳廣場舞。但是,2016年5月,前述投資管理公司的客戶經理跟她們搭上了訕,邀請她們參加舞蹈大賽。

像高麗梅這樣有固定活動團隊的老年人,很喜歡參加類似的比賽活動。這樣,她們有了展示自我的平臺,同時,專業舞蹈老師的點評還能讓她們提升技能。

“跳得好了,還有獎金。”高麗梅告訴記者。

她不知道的是,這種心理,正好給了別人鑽空子的機會。

前述投資管理公司的中層管理人員吳莉從2008年開始,一直在從事金融理財産品的銷售工作,最近幾年將目標客戶鎖定在了老年人身上。

吳莉一般是從公園、社區或者廣場等老年人聚集的地方尋找目標,“很多時候在社區活動的老人不太容易信任陌生人,所以我一般比較愛去公園,那裏的老人組織鬆散,更容易接近。”

早上或者晚上,吳莉會去公園轉轉,看到有老年團隊在唱歌或者跳舞,她就會停下來,在老人休息的間隙,就過去聊天。

“阿姨,我在這兒看了很久,感覺你們表演挺棒的,有沒有興趣參加我們公司組織的舞蹈比賽啊?”這是吳莉的標準開場白,也是將話題繼續下去最好的引子。

“現在市場上的理財産品太多,老年人的警惕性也在不斷提高。如果直接推銷理財産品,很容易被拒絕。10個人裏面,有一半人會直接拒絕,你連介紹産品信息的機會都沒有。”吳莉説。

所以,2016年初,前述投資管理公司為了搭建客戶渠道,拓展理財業務,專門成立了一家組織老年人娛樂活動的文化傳媒公司。

有了這家傳媒公司,銷售員就更容易接近老年人。

“一定要突出比賽,弱化投資理財,不然很容易引起老人的反感。”吳莉説。

2

只要獲得老人信任,很多人不看合同就簽字

今年吸納資金2億,明年就漲到5億

高麗梅等老人跳舞的過程中,客戶經理陳衛國不僅一直在舞蹈室陪著,還忙前忙後地幫老人們拍照、送水、協調修空調。

“這些孩子們都很貼心,很為我們著想。”高麗梅説。

“貼心”正是陳衛國們獲取老人信任最基本的套路。

比如吳莉,跟老人們建立聯繫之後,她還要隔三差五地到這些老人們唱歌跳舞的地方轉轉,混個臉熟。

“你可以幫她們錄點視頻,搬搬東西,做好服務。然後找合適的機會拉家常,拉近彼此的距離。”吳莉説。

拉家常也要講究技巧。

聊天的過程一定要循序漸進,不能操之過急。最好先聊一些看似無關緊要的東西,比如家住在哪個社區、之前做什麼工作、家裏的孩子怎麼樣、有什麼興趣愛好。“通過這些簡單的交流,就可以套出很多有用的信息,判斷老人的收入情況,以此決定繼續跟進時花費多大的功夫。”吳莉説。

雙方有了基本的信任之後,就可以更深入一點,了解對方的投資習慣、投資計劃。

吳莉的經驗是,雙方熟悉之後,老人們一般都會主動問起公司的具體情況,“這個時候你再推銷公司和産品,就水到渠成了。”

但陳衛國卻並不滿足於這種集體的交流。對於一些優質的客戶,他還要定期拜訪。“有時候甚至需要你自己出錢買點小禮物給他們,不一定要貴,但一定要用心。”他告訴説。

記者接觸到的多個客戶經理都稱,“很多老年人做投資都是只認人的。只要他認可你這個人了,根本不關心産品的收益和風險,有些老人甚至不看合同內容就跟你簽了。”

在剛剛結束的中老年舞蹈大賽上,這家投資管理公司最終與北京超過150支中老年舞蹈隊建立了聯繫。按照平均每隊20人計算,它獲得了一個3000人的目標客戶群。

“根據經驗,每隊約有三分之一左右的人會購買我們的理財産品。”陳衛國説。

照此計算,這家公司只用了短短兩三個月的時間,就獲得了1000人左右的客戶資源。而其産品的投資門檻是5萬元起。

在這家公司的培訓記錄上,記者看到,該公司2016年吸納資金的計劃是2億元,到2017年這一數字將變成5億元。

3

騙子可以花8年時間釣一條“大魚”

為了解客戶專門報班學畫畫;平時寄禮物,比孩子貼心

吳莉説,對於銷售理財産品來説,投資達成並不意味著雙方聯繫的結束,“尤其是對一些優質的客戶資源,要長期維護。”

比如,對於一些已經買過理財産品的客戶,吳莉同樣會經常聯繫。公司舉辦理財講座、小型聚會等回饋活動時,她會主動打電話邀請客戶參加;平時沒事的時候,也要經常打電話給這些老人們,聊聊家常,關心一下他們的身體狀況,甚至會定期登門探望。

“比對自己家的老人還上心。”記者接觸到的一位保險推銷員表示。

他告訴記者,對於經濟條件好的老人,不能一味地只打感情牌,要真正地了解他們想要什麼,對症下藥。他曾經為了贏得一位酷愛中國畫的大客戶,專門去上了一週的繪畫藝術鑒賞課程。

總之,銷售員要通過各種手段,漸漸把産品推銷員與客戶的關係,轉變成朋友甚至家人的關係。

“那孩子基本上每隔一天都會給我打個電話,問問我的身體狀況,知道我腰不好,還專門從網上給我買了護腰帶寄到家裏。有時候比我自己的孩子做得都好。”

因為P2P公司跑路而讓積蓄打了水漂的李飛母親始終不願意相信,那個對她無微不至的業務員小王欺騙了她,儘管她曾受過良好的教育,有一定的辨別能力。

老人們都想不到,這些努力,只是業務員為了獲取高額提成的一種手段。

“因為投資具有週期性,長期維護好與客戶的關係,能夠提高續投率。其實真正的有錢人很難信任別人,必須持續不斷地努力投入。”吳莉坦言。

她曾經無意中“釣到過一條大魚”。有一個客戶,她跟了8年才知道對方家底極其殷實。“一般情況下,如果一個人能拿出10萬元的閒置資金投資,那意味著他很可能有100萬元的現金資産。如果他投了50萬元,家裏至少也要有200萬~300萬元。”吳莉透露。

4

潛在風險巨大,稍有不慎人財兩空!

國家明確規定不允許P2P公司設立自己的“資金池”

實際上,客戶經理只願意花費時間和精力讓客戶持續不斷地投錢進來,而對於是不是要提醒他們做分散投資,其資産如何增值,是不是安全,他們既不懂,也不關心。

聲稱從事投資理財行業達8年之久的吳莉,甚至不知道“資金池”的概念,更不知道,國家出臺的相關文件明確規定不允許P2P公司設立自己的“資金池”。而她所在的投資理財公司,正是採用了這種明令禁止的模式。

其投資理財的業務模式很簡單,就是做債權轉讓。具體來説,公司董事長將其自有資金借貸給有需求的人,然後再將債權拆分成若干份額,零售給理財的客戶。而這些購買理財産品的資金,全部要打到公司董事長的個人賬戶。“這就是典型的‘資金池’。”北京大學教授竇爾翔告訴記者。

在老人們跳舞休息的間隙,記者看到舞蹈隊的老師與該公司簽了一份投資理財協議,購買了一份10萬元、為期6個月的轉讓債權,年化收益為9%。

竇爾翔認為,吳莉所在的公司至少存在兩種風險。

首先是債權轉讓導致的不盡職風險。在一般的借貸關係中,公司作為債權人會對借款人進行詳細的盡職調查,也會對借款人進行跟蹤觀察,及時作出風險預警。然而,記者觀察到,這家公司基本沒有這樣的機制。

更為嚴重的是期限錯配和由此而産生的“跑路”風險。“按照一般債權轉讓的操作模式,對於有抵押的借貸關係,原始債權人在轉讓債權時,要連同抵押物的處置權一起轉給投資人。”竇爾翔表示。

但由於是債權分散打包,前述投資管理公司只是轉讓了債權,沒有辦法同時將抵押物的處置權轉讓給多個理財端客戶。

比如,前述舞蹈隊老師將10萬元的資金打到公司董事長個人賬戶之後,獲得10萬元債權。雖然她能得到借款人的個人信息及抵押資産信息,但抵押物的處置權依然為前述投資管理公司掌握。

也就是説,一旦借款人發生違約,這家投資管理公司可以處置抵押物之後,歸還投資人的本金並按照約定支付利息,但其老闆也可能直接“跑路”,那麼投資人無權處置抵押物從而拿回本金。

竇爾翔認為,一旦未來前述投資管理公司的獲客成本過高,而規模又上不去,企業的盈利空間被擠壓,就很容易出現“跑路”的問題。

而8月24日銀監會等部門聯合發佈的《網絡借貸信息仲介機構業務活動管理暫行辦法》已明確規定,P2P平臺不得從事債權轉讓行為。?

●●●

C、被利用的孤獨感

老人為何成易騙群體?

【導讀】

在中國,有一個龐大的群體,儘管可能分佈于不同的行業,但其商業模式就是以騙老人錢來獲取暴利。比如高收益的線下P2P産品,團費便宜、主打購物的老年旅遊團,以及專門針對老人的藝術品、紙幣、郵票收藏等

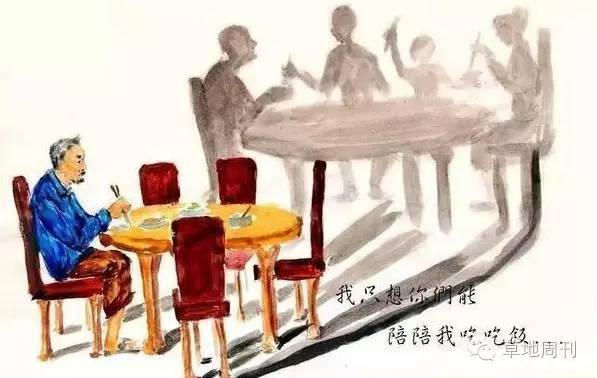

“老年人退休後關注焦點變窄,除了親情就是健康。這種孤獨感以及對子女的牽掛易使老人們産生移情,從而容易對與其子女年齡相倣的年輕人産生好感。”

老人們存在一個更為可怕的心理——愛佔小便宜,“這種心理也經常被施騙者利用,後者往往以免費贈品為餌,獲取老人們的個人信息,最終一步步將老人誘入精心設計的騙局中。”

擁有一定知識背景的老人,警惕性通常很高,較為固執自負。這樣的人不容易上鉤,但是,他們一旦上鉤就會很舍得花錢,成為穩定的“鐵粉”。

“很多受害者遇到這種事情第一時間想到的是食藥部門,實際上食藥部門只監管産品的品質問題。

5年前的一天,剛剛退休的何芳珍在單位的老年大學門口遇到了一位“熱心”的保健品推銷員。兩人一番攀談後,她被帶去參加了一場健康講座,隨後給自己和老伴買了幾萬元的保健品。

彼時,身為醫生的何芳珍對保健品功效深信不疑,一度還覺得自己找到了對抗疾病的靈藥。不過,一年後她就發現自己被騙了,“這些産品根本沒什麼神奇功效,吃了一年也沒任何用。”

這次經歷讓何芳珍備受打擊,也讓她開始關注老年群體的受騙問題。原本以為自身經歷只是個案的她,在過去幾年的研究中發現,老年人被騙已經不再是小概率事件。

在中國,有一個龐大的群體,儘管可能分佈于不同的行業,但其商業模式就是以騙老人錢來獲取暴利。

“我身邊很多親戚朋友都被騙過。”如今身為華中師範大學老齡問題研究中心研究員的何芳珍對記者説,更令人擔憂的是,這一問題正變得越來越嚴重,“受騙的老人也越來越多”。

除與健康相關的産品之外,理財、旅遊、收藏領域都已經有公司專門開發出針對老年人的“陷阱”,比如高收益的線下P2P産品,團費便宜、主打購物的老年旅遊團,以及專門針對老人的藝術品、紙幣、郵票收藏,等等。

“基本上只要是老人們感興趣的領域都陸續出現了專門針對他們的騙局,可謂防不勝防。”何芳珍説。

1

被利用的孤獨感

退休後關注焦點變窄,除了親情就是健康

“很多受騙老人甚至因為孩子的反復勸阻跟孩子決裂。”鄭州市食藥局食品藥品稽查人員邢傑告訴記者。他曾多次處理過老人保健品受騙案件。

邢傑直言,到食藥局報案的老人中70%都是被子女逼著來的,並非自己想明白了而來,“很多老人一旦上當就難以自拔,外界勸説根本無效,直到錢被騙光,騙子不理他們了才會發現自己上當了。”

何芳珍最初也難以理解,那些極其拙劣的騙術,老人們為何深信不疑。但在收集、分析了諸多案例後,她找到了答案,這些騙局無疑都迎合了老人們希望安享晚年的普遍心理。

“老人退休後,家庭負擔、工作負擔、經濟負擔大大減輕,身體又或多或少都有些小毛病,加上‘看病難’的現實,正好成為滋生保健品或功能器械類騙局的溫床。”何芳珍説。

心理學專家褚衛東則告訴記者,“老年人退休後關注焦點變窄,除了親情就是健康。而對健康的過度關注,容易無節制地購買保健品。再加上對市場上名目繁多的保健品缺乏辨別力,最終就會導致上當受騙。”

比如,每月只有4000多元退休金的詭連勝,卻願意一次購買3000元保健品,而且他在幾個月內先後扔進去了1.5萬元,幾乎用完了他不多的積蓄。

更重要的是,多數老人的子女不在身邊,他們實際處於獨自或僅與配偶居住的狀態,也就是俗稱的“空巢老人”。

國家衛計委發佈的《中國家庭發展報告2015年》顯示,空巢老人佔老年人總數的一半,其中獨居老人的佔比接近10%,僅與配偶居住的老人佔41.9%;預計到2030年中國的空巢老人家庭佔老年人總數的比例將達到90%。

這些空巢老人退休後脫離原有的工作環境,社交圈變小,很容易産生強烈的孤獨感。

“這種孤獨感以及對子女的牽掛易使老人們産生移情,從而容易對與其子女年齡相倣的年輕人産生好感。”褚衛東指出,當前涉老騙局中的銷售人員恰以20歲左右的年輕人為主。

年輕的施騙者多能抓住老年人渴望溫情和關注的心理,通過“貼心週到”的服務獲取老人的信任,最終誘騙老人購買其産品。這也是他們屢屢得手的關鍵因素。

2

愛佔小便宜更可怕

中國老人中“醫盲”比較多,更容易被忽悠

當然,除了心理上的孤獨感,多數老人退休後的生活也乏善可陳,容易産生失落感。

這些人在退休前多處於忙碌的工作狀態,為生活奔波;有些人退休前還處在領導崗位,備受尊敬。而一旦離開工作崗位,社會能夠為這些老人提供的實現自我價值的平臺十分有限,老人們因此容易産生較強的心理落差,從而激發出更強烈的被尊重的心理需求。

這也成為很多施騙者的突破口。

記者“入職”的一家以老人為目標客戶的線下P2P公司正是抓住了老人的這種心理,通過舉辦中老年歌舞比賽吸引後者購買潛在風險極高的理財産品,甚至還有企業請老人做形象代言人。

“這些做法恰好迎合了老人們渴望社會尊重的心理,致使老人們漸失防備之心,最終落入圈套。”褚衛東説。

不過,在他看來,老人們存在一個更為可怕的心理——愛佔小便宜,“這種心理也經常被施騙者利用,後者往往以免費贈品為餌,獲取老人們的個人信息,最終一步步將老人誘入精心設計的騙局中。”

“殊不知,羊毛出在羊身上,這些免費贈品最後還是由老人們埋單。”何芳珍説,很多老人之所以反復受騙,原因正在於此,“一袋洗衣粉可能要用幾千元的産品去換。”

記者“入職”的一家保健品銷售公司在向老人兜售産品之前,就免費贈送了多件號稱價值不菲的禮品,且規定老人只有購買産品才能獲得贈品,致使現場出現了搶購“盛況”,一些老人為了多獲得禮品,一次性購買了1.2萬元保健品。

也有一部分老人是出於減輕子女負擔的心理,購買保健品或者投資理財。“很多老人認為生病不僅會加重子女的經濟負擔,還需要子女照顧。因此不如自己保健好身體,讓子女安心工作。”何芳珍説。

記者接觸到的一位深陷P2P騙局的老人就坦言,自己投資理財主要是想多賺點錢,以減輕子女的生活壓力,甚至可以為子女留下一筆可觀的遺産。

當然,從社會角度分析,這些老人多出生於上世紀50年代前,受歷史條件的限制,文化水準普遍較低,並缺乏健康常識。

據何芳珍介紹,中國人的健康素養水準僅為6.48%,其中具備基本健康知識及健康理念的人只佔14.97%,“這説明中國老人的‘醫盲’比較多,更容易被忽悠。”

3

誰更容易被騙

高知老人上鉤就會很舍得花錢,成為穩定“鐵粉”

在老年群體中,具有某些特質的老年人似乎更容易掉進施騙者的陷阱。

一般認為,受教育程度低的老人更容易受騙。但這並不意味著高學歷者可以倖免,比如何芳珍。

記者在調查中曾“入職”一家專門以老年人為目標群體銷售功能器材的公司,其負責人張偉明表示,這些擁有一定知識背景的老人警惕性通常很高,較為固執自負。這樣的人不容易上鉤,而一旦上鉤就會很舍得花錢,成為穩定的“鐵粉”。

此外,作為社區或圈子中有影響力的“意見領袖”,他們甚至會像“自來粉”一樣向其他老人宣傳産品。

因此,該公司將那些國營單位、研究院所、高校的家屬院作為主攻區域,重點尋找這類老人。

此外,相較于針對一般老年人的“溫情牌”,這類高知老人更喜歡“尊敬牌”。

張偉明稱,“這些老人以前在單位裏多是有身份的人,呼風喚雨的,我們必須表現出足夠的尊敬,見面不能稱大爺大媽,而是稱他以前的職務,比如局長、教授、老師等。”

如果做到這些,這類老人就很容易絕對信任公司,從而一步步進入公司為其設計好的陷阱之中。張偉明説,一個退休教授就一次性買了5萬多元的産品,還拉來了好幾個朋友。

褚衛東認為,從心理學的角度來説,一般孤僻內向、缺少交往對象的老人更容易受騙,“因為這些老人在被關心、被理解的心理需求獲得滿足後,反而會更容易相信他人。”

4

找不出破綻的騙局

很難找到違法破綻,令監管部門無法下手

在一年多的藥品稽查工作中,邢傑接到過幾百起有關老人買保健品受騙的投訴,其中最可憐的一個孤寡老人,辛苦攢了半輩子的十萬元養老錢被騙光。

這讓他又恨又無奈,“恨的是老人們對這麼低端的騙術毫無辨別能力,無奈的是我們拿這些施騙者基本上沒有辦法,只能眼睜睜看著老人們一次次被騙。”

這與外界的期望完全相反,但卻是不爭的現實。“很多受害者遇到這種事情第一時間想到的是食藥部門,實際上食藥部門只監管産品的品質問題。”邢傑説,“尷尬就在這兒。”

“我們去現場一查發現,這些公司賣的保健品都是有正規批號的,沒有任何問題。”邢傑説,這致使食藥部門無法查封産品,更沒有依據處罰涉事的保健品銷售公司。

這正是何寧、張偉明這類公司的“聰明”之處,它們並不生産産品,而是從正規廠家採購,“這樣既能做到不違法,也能減少成本投入,但缺點就是能選的産品很有限,市面上所賣的産品重復性也很高。”

在最被詬病的價格問題上,監管部門也無法干涉。

比如何寧公司售賣的1500元一盒的參加茸口服液批發價在45~50元之間,張偉明公司售賣的2萬元的功能床墊批發價只有2000元,一瓶售價600多元的保健醋批發價只有20多元等。

“售賣價格基本都是實際價格的幾十倍,這些騙子公司賺的就是這個錢,但這是一個願打一個願挨的交易,政府部門也沒法硬性規定産品的市場售價。”邢傑説。

這樣的執法窘境並非只在保健品受騙案件中存在,包括功能器械、P2P理財、老年旅遊、藝術品投資、紙幣收藏等騙術都很難找到違法破綻,令監管部門無法下手。

在邢傑看來,幾乎所有針對老年人的騙術最大問題在於虛假宣傳,刻意誇大産品的功效或價值,“比如保健品嚴格來説是保健食品、不是藥品,不能公開宣傳其療效,只能説有輔助功效。”

但誇張宣傳只是銷售人員的口頭講述,並非貼在産品標簽上,這就增加了執法部門的取證難度,“我們一到現場,人家就不講了,再者那些受騙的老人也多數不願意配合取證。”邢傑説。

“這種情況下,只能從老人身上下功夫,讓他們明白這是一個騙局,自動遠離。”何芳珍説,但老人一旦步入施騙者的圈套便很難自己走出來,子女要多下功夫。

“如果子女只是一味地訓斥老人,不會起作用,可能情況更糟,最有效的方法就是真正關心父母,讓他們不至於孤獨到去銷售保健品的公司那裏得到滿足感。”不過,何芳珍也説,這並非易事。

(原標題:記者臥底揭秘:保健品和理財騙子,如何把老人的儲蓄騙得精光?)

京公網安備 11040202120016號

京公網安備 11040202120016號