外媒評習近平“新常態”論之先進性:立足中國國情 符合世界利益

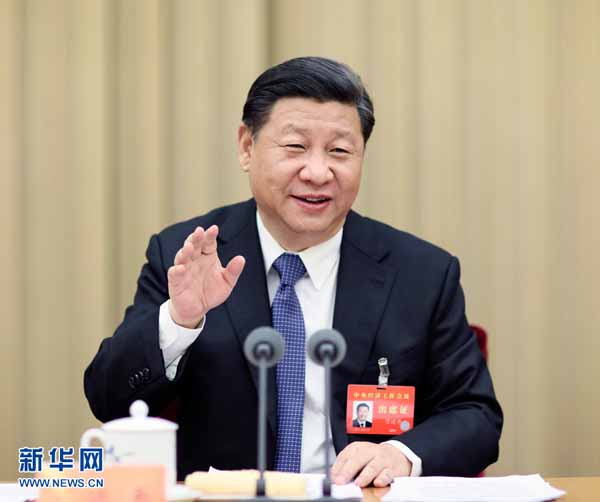

2015年12月,中央經濟工作會議在北京舉行。中共中央總書記習近平發表重要講話。 新華社記者蘭紅光攝

國際在線專稿:2014年5月,中共中央總書記習近平在河南考察時首次提及經濟“新常態”。在“新常態”這一理念提出6個月後,習近平在出席2014年亞太經合組織(APEC)工商領導人峰會並作題為《謀求持久發展 共築亞太夢想》的主旨演講中首次系統闡述了經濟“新常態”。據統計,十八大之後,在習近平的公開文章和講話中,“新常態”被提及了160余次。“新常態”中所包含的調低增速、優化結構、加強創新等中國經濟發展的新思路得到了海外媒體的普遍肯定。

【調低增速彰顯務實靈活態度】

2015年3月5日,李克強總理在全國兩會作政府工作報告時表示,中國政府將接受更低一個檔次的GDP增長目標,將以更務實的態度解決一些經濟社會的具體問題。外媒認為,中國調低經濟增速彰顯務實靈活的態度。

英國《金融時報》當時報道稱,李克強總理再次在年度增長目標中加入“左右”一詞,標誌著中國在實現增長目標上具備了更大的靈活性。

德國《新德意志報》網站報道,放棄兩位數的增長率是值得歡迎的,中國經濟增長從重數量改為重品質的戰略轉變,這是一件好事。

美國《紐約時報》報道,中國將2015年的經濟增長目標下調至7%左右,這一轉變顯示出中國共産黨向更加注重可持續發展轉型的決心。

2015年12月21日,中央經濟工作會議閉幕,國際輿論認為,會議強調的內容與會前所釋放的經濟改革方向的“信號”一致,中國經濟穩中求進的基調沒有變,儘管增長的“超級黃金期”已結束,但可以期待中國經濟將轉向更加成熟穩健的中高速增長。

《金融時報》評論強調,中國經濟從超常增長轉入中高速增長,是自然和必然的趨勢。文章舉例稱,認真研究東亞經濟上世紀60—90年代的增長軌跡和結構變化趨勢,就會懂得中國經濟保持10年中高速增長是有可能的。

德國貝倫貝格銀行首席經濟學家霍爾格•施密丁撰文指出,中國經濟增速放緩是個自然的過程,其他經濟上取得成功的國家如韓國也經歷過類似階段。

中國宣佈2015年經濟增長6.9%後,加拿大《金融郵報》網站發表文章《中國的“新常態”仍然是驚人的》,稱中國的發展速度已經放緩,但只是小幅的放緩,中國2015年的經濟增長仍佔世界經濟增長的約30%。2015年中國GDP總值仍比2014年大幅增加7100億美元——相當於澳大利亞經濟總量的50%。文章稱,這種趨勢將在未來數年持續下去,並有可能持續數十年。世界需要適應中國的經濟“新常態”。

【結構調整符合世界最佳利益】

2014年中央經濟工作會議結束後,香港《大公報》刊文引述學者分析指出,“新常態”無疑是2014中國深化改革元年的關鍵詞,“新常態”是真正大轉型時期的開始,需重構新增長模式和新發展源泉,而結構性改革政策框架就成為必然選擇。

《大公報》的文章稱,“‘新常態’意味著經濟系統與社會系統之間失衡的改革與大重構的過程,因此,中國的‘新常態’是全面改革與全面結構優化。”

2015年4月15日北京公佈一季度GDP數字後,英國《經濟學人》雜誌發表評論文章,稱中國經濟放緩成為頭條,但改革才是大新聞。由於中國經濟的規模遠大於幾年前,2015年預期7%的增長率比2007年14%的增長對全球經濟的貢獻更大。

法國《歐洲時報》也評論,中國經濟在一段時期內還將處於結構性、週期性調整的壓力之下。此時確實需要“穩”經濟,這不僅僅體現在穩住經濟運行走勢,避免形成下行慣性,還體現在穩住人心,鎮痛中不要盲目悲觀或輕言放棄,而要堅定改革的決心與信心,在改革中找到動力。

中國在兩會上宣佈2015年經濟增長6.9%後,加拿大《金融郵報》網站刊發文章稱,儘管2015年中國的出口大幅下滑,進口顯著減少,但其總體經濟結構正在向更加健康的方向發展。

報道稱,具有如此規模的經濟體進行結構改革會帶來痛苦、不確定,甚至是混亂。儘管存在短期波動,但中國經濟調整在中期和長期是符合世界最佳利益的。

【創新驅動為發展注入新動力】

中國2016農曆新年前夕,習近平前往東部省份江西考察。路透社發文稱,隨著中國經濟發展進入了“新常態”階段,習近平同李克強一道持續推動經濟改革,利用創新要素和企業家精神促使了中國經濟進一步發展。在推動供給側結構改革中,中國將利用新的發展要素,升級傳統産業,發展現代服務部門,推動新興産業做大做強。

英國《金磚國家郵報》報道稱,習近平在巡視地方時,注重強調經濟與綠色發展,要求地方官員貫徹落實發展新要素——創新、合作、綠色發展、改革開放、供給側改革以及産業升級。他強調,隨著中國經濟進入發展減緩的“新常態”,地方政府一定要下大力氣,使改革、創新與企業家精神成為地方經濟的“發動機”。

國際獨立財經新聞網站Economy Watch2月24日刊文稱,在中國經濟進入發展瓶頸期的時刻,“習式經濟學”(Xiconomics)反映了中國經濟進行“再平衡”時所必需的政策調整:從“投資驅動”轉向“國內消費驅動”和“創新驅動”。這兩個詞語將成為中國經濟的“新常態”以及“供給側改革”的鮮明特點。(胡慧敏 渠鴻儒)

京公網安備 11040102700187號

京公網安備 11040102700187號