重慶老人肺癌晚期活了8年 要把賣房錢送主治醫生

孤獨,陪伴著楊希賢過了半個世紀。

哈羅德·布魯姆説:“孤獨的最終形式是一個人和自己的死亡相遇。”

所幸大部分人,都會在此之前和愛與陪伴相遇。也有終生被孤獨選擇的人,在人生最後時刻相遇愛,夜裏點亮微光。

3月6日,週一,小雨。重慶腫瘤醫院腫瘤內科15樓,這個樓層一部分是姑息治療區。姑息治療翻譯成白話就是讓患者“活得好+尊嚴辭世”,姑息治療關注“死亡的品質”。

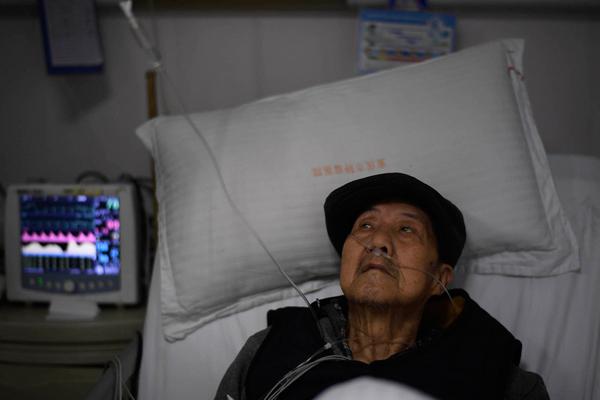

34床,84歲的楊希賢肺癌晚期,在這裡已經住了幾個月,沒有妻子,沒有子女,孑然一身。老人只剩下兩顆門牙,説的話有一半要靠猜,但他很清晰地説:“我曉得,我可能也就(剩下)個把月了……”

他想把賣房子的錢全部給他的主治醫生田玲;他最後的心願是想回一趟銅罐驛的老房子,他怕欠醫院的錢自己走了沒法還;他跟田玲説,他想再下地走路,再走回冬筍壩,再去挖曼陀羅花,再送給她。

【孤獨】

可能獨自一個人過了半個世紀

週一的上午是病房最忙的時候。醫生、護士、護工、家屬,每個人走路都在小跑,每個人語速都翻了一倍。楊希賢在病房最裏面靠衛生間和窗戶的位置。

查房時間,一圈醫護圍在床前。主治醫生田玲跟余主任悄悄耳語。週日開始,老人特別不舒服,吃不下東西,頭昏,給他上了心電儀,各種管子穿進衣服,貼著在他的胸上,像捆著綁著。

在腫瘤醫院斷斷續續治療的8年間,一直都是田玲擔當楊希賢的主治醫生。

疾步離開的醫護們帶起一小股風,風落下,病房安靜下來。我坐近他,要把耳朵湊很近,聽他斷斷續續説,有時一個詞,有時半句話,有時是鄰床男子的補充,有時他半睡,冒出夢囈一樣的嘆息。我一點點拼出他殘破的人生一角。

巴南區銅罐驛冬筍壩,重慶罐頭廠,楊希賢在這裡一直工作到退休。即使住院,他的包裏都帶著一聽梅林午餐肉罐頭,也不吃,就是給大家看看。鄰床男子説,老人狀態好的時候,會跟病房的其他家屬説:“這是我們廠生産的罐頭,上海梅林貼的牌子。”梅林午餐肉是重慶人吃火鍋的爆款單品,老人手裏這聽罐頭,像一枚亮閃閃的勳章。

他住在廠裏分的單身宿舍裏,就是那种老式筒子樓,單間配廚房。沒有人具體説得清楚他哪一年離婚,現在50多歲的這輩人從記得他開始,就看他是一個人。問他單身有50年了沒?他説:“嗯”。

半個世紀,一個人怎麼過?吃飯就是食堂,或者他侄兒媳婦説的周圍小館子,比如他唸唸不忘的董豆花;衣服扔給洗衣機;不愛看電視;跟筒子樓裏老少單身漢閒來閒往;四處逛逛,看看花草。老人半閉著眼跟我嘟噥了一句:“最近幾年,早上起來總覺得冷,要烤烤火……”漫長的50年,一個人的路也許是越走越涼。

老人眼鏡盒裏的通訊錄,除了至親,還有田醫生。

他隨身帶一個銹跡斑斑的紅色鐵皮眼鏡盒,盒子裏貼著一張小紙片,寫了十幾個人名和電話,都是侄兒、侄媳婦這些親戚,還有田醫生。

沒人的時候,他就從床頭櫃的小抽屜拿出來,端詳這些電話,什麼都不説,就是盯著看。我問他要不要打給其中一些人隨便聊聊,他搖頭:“不打,沒得意思,沒得啥要説的。”

病房裏年初進來的病友説,這幾個月,見他其中一個侄兒媳婦來過兩次,每次帶些燉的湯,沒見其他人來過。

中午11點半,這個侄兒媳婦來了,帶了一盅蘿蔔燉豬腳湯。老人想讓侄兒來,説是有事情要交代。侄兒媳婦説:“他在合川給人做裝修,走不脫”。我問她平時忙不忙,她説:“孫子上幼兒園,每天要接送,我也是53歲的人了,也要照顧一家人。”

最近這8年來,老人反復入院出院,一個人交費,一個人辦手續,一個人離開又回來。有時候,醫院一趟電梯一等就要十幾分鐘,他一個人靠墻站著等。

老人使用的手機,還是十多年前的諾基亞。

【信任】

他想把畢生積蓄都交給田玲

患病這10年,他見得最多的人,是主治醫生田玲。

田玲30多歲,小小的個子,晶瑩剔透的皮膚,話音細細的,乍一看,是個實習醫生模樣。2009年10月,楊希賢來看病,就此開啟了一段田玲的職業生涯裏最撕扯揪心的情感。

當時老人已經在其他醫院看過,醫生出於種種考慮沒有直接告知老人真實的病情是肺癌晚期,但老人大致猜到了。田玲就是那個選擇説實話,讓靴子終於落下來的人。老人心安了,信任就是從那一刻開始的:他覺得自己的知情權被尊重——他想要知道得了什麼病,還能活多久。

田玲説,一般這個年紀這個病情,也就1年多吧。那句話説完,到現在,已經快8年。

兩人之間到底發生過什麼,以至於一個獨居半世紀的老人,會想要把自己賣房子的錢,自己這輩子全部的家當都給醫生?

田玲自己都覺得意外:“我想不起什麼驚人的事跡。”

跟他們在一起一天,其實很容易就知道原因。

下午三點多,老人半睡著,田玲悄悄進來,一握住他的手,他馬上就睜開眼睛,笑了一下。她一邊問爺爺吃東西沒有,哪不舒服,一邊翻看床頭櫃、抽屜。看到營養科開的營養粉有兩天沒吃,她咬著嘴唇淚就下來了,話音的哭腔裏隱約有小女孩的撒嬌和嗔怪:“爺爺你要聽我的話,再不舒服也要把營養粉吃了……你這樣怎麼撐得住啊……”她背過身説:老人開始放棄了,這段時間,他心裏什麼都知道……

我們説,爺爺,你跟田醫生拍張照片吧。老人很高興,掙扎著起身,一定要坐端正拍,又把帽子調了幾次角度。田玲紅著眼睛在笑,爺爺眼睛東瞧西望,不知道看哪。

田玲最忙的時候,同時管著36個住院病人,查房、開藥、查閱資料、不斷調整修改各种醫療方案、醫患溝通……每天忙完這些的間隙,她會去病房,坐在爺爺床邊,聽他説話。“就是聽他説,隨便他説什麼,我就聽聽,只需要答個腔:啊,這樣啊,好的……醫生説的話太多了,空下來就不想説話。相反,爺爺平時太獨孤了,沒人聽他説話。”

無回應之地,即是絕境。

一個人的50年,會有多少憋進心腑的話,多少欲言又止,多少渴望和被拒絕的交流呢?這個像孫女輩的年輕醫生現在願意聽。一聽就是斷斷續續的8年,8年來爺爺住院期間,田玲幾乎每天都去聽那些我們聽起來很吃力的詞句。

田玲可能沒有注意到的另一個細節:她聽爺爺説話,輕輕搓他的手,整理他的被子,衣服,眼淚總會悄悄漫過眼眶落下來。爺爺往往是裝作沒看到,看看別處。

一個孤身到老的人,這輩子也許從來沒人跟他、聽他説過這麼多的話,也許從來沒有人為他流過這麼多的眼淚,也許從來沒有人這麼心疼他,不願意放手讓他走。人和人彼此契入對方的生命,也是確認自我的過程,而眼淚是情感確認的重要方式,血緣未必是。

老人回應的方式就是:把我的錢都給你。田醫生當然是拒絕了,她唯一接受過的禮物是老人從老房子挖來的曼陀羅花。她很不好意思地告訴老人:我不會養,花死了……爺爺説:“那沒關係,我回去再挖一棵來,我教你,這個花要賤養。”

每次和楊希賢聊天交談時,田玲總會用手握著楊希賢的手。

【陪伴】

最後一段路,突然多了很多人

腫瘤科的病房在某種意義上是個枯寂酷寒之地:疼痛、恐懼、死亡……唯有人心的溫度能浸潤、能流動、能照拂。

老人午飯晚飯都吃最便宜的盒飯,都是素菜。營養科的醫生根據他的身體開了營養配方粉,每天40元左右。後來知道老人的情況,營養科説:這個費用,我們自己來承擔。

護士長劉紅麗把科裏的護士和實習生都召來,排了個班,每天固定一個人愛心接力。當天輪值的護士,會從家裏給爺爺帶一份自家燉的湯,或者專門出去給爺爺買一份瘦肉粥、營養湯。做完自己手裏的工作,會來陪爺爺聊天,剪指甲,擦身。

多年獨居生活,老人特別不願意麻煩別人。有時候他會故意唬著臉責怪護士:“過度關心!你們都去忙自己的吧。”他怕小姑娘們耽誤手裏工作,就自己悄悄請了護工,但經濟拮據沒能撐幾天。

95後的實習小護士陳明歡跟前輩照顧老人的方式完全不同。病痛折磨下,老人胃口不好。下午她來喂老人吃豬蹄湯,像個家長喂小孩一樣,輕輕擰一下老人的臉頰,搓搓他的手。老人不想吃,喂一口,往外吐一口。陳明歡説:你再浪費,我就……老人接了一嘴回嗆她一句:你就,你就自己吃了……

她們這些小女孩幾乎不哭,都是笑,嘰嘰喳喳圍著爺爺笑,笑他年輕時也是大長腿帥哥一枚,怎麼就沒搞定幾個老婆。這個時候,爺爺就癟著幾乎沒牙的嘴笑,但又閉著眼裝作沒聽到。

【死亡】

每天都在準備,每天都在告別

田玲10年沒有換過手機,越到後來越不敢換。有時候,過了很久,會突然接到一個陌生的電話,是某個病人的家屬説,病人走了,最後的心願是拜託家人要給她打個電話講一聲。還有病人去世後家屬來送禮的,説這樣田醫生就不違反紀律了。

作為主治醫生,田玲比誰都清楚爺爺的病情,她説這8年來,她一直在準備,一直在告別,一直在害怕和擔憂中等待最後那一個電話。

她給我看了爺爺的病歷,老人整個左肺完全被腫瘤侵佔,右肺也已經轉移,胰腺也發現有轉移。肺癌晚期病人是什麼感受?——溺水。肺葉無法打開,呼吸像拉風箱,病人就像沉進水中,悶,難受,一點一點被榨盡最後的力氣。

我跟田玲説,爺爺反復念叨自己時間不多了。田玲説,臨終的病人,自己會有強烈的感覺,這個醫學解釋不了。8年來,老人從未表現出對死亡的恐懼,他總是説,活到今天,他已經滿足了。老房子那邊有些老頭都不相信他得了肺癌,老人家互相之間開玩笑都説對方:“你也該死得了。”

人也有矛盾的時候。我問老人想不想家,住了這麼多年還是有感情吧,他眼睛望著窗外説:“我無家可想。沒得什麼感情。”

田玲來的時候,他又湊到她耳邊悄悄説:“我想請個假,回一趟家。”田玲問他是不是擔心錢不夠用?他支吾著沒有回答。背過身,田玲眼淚嘩嘩往下流,她説:“爺爺是怕存在醫院賬戶上的錢不夠,怕萬一走了,還欠醫院的錢,他想回去拿錢。我給爺爺説了的,我去幫他申請綠色通道,但他還是怕麻煩我……”

我問田玲:“有沒有可能,在他走之前,他真的想要回去最後看一眼自己住過那麼多年的地方?一個人的房間,一個人的氣息,一個人的時間,一個人的一輩子?有沒有可能,我們一起來幫幫他?向醫院申請一個醫生和一個護士陪同,當天來回。”

田玲動搖了一下,還是説:“院外沒有搶救的條件,光有醫生和護士意義並不大。而且,根據相關法規,像這樣的危重病人,沒有辦理出院,是不能離開這裡的,涉及醫保等一系列問題,不能感情用事……”

值班室很安靜,窗外的雨和她的眼淚都在往下滴。

田玲很糾結,對一個臨終病人強烈的情感投入是對心神的碾磨和摧折,她不想再來一次。但她也很感謝爺爺:“一個陌生人,他給予你無限的信任,依賴,眷戀,是命運贈送的一場情感教育……”

我問她心裏是怎樣準備最後的時刻的?

她捂著臉,聲音顫抖含混,眼淚從指縫滑下來落到地上:“還是我來吧,如果可以,我來拉著他的手,幫他合上雙眼,送他走。他從來沒説過,但我知道他心裏是這麼希望的。”

(原標題:暖聞 重慶老人肺癌晚期活了8年,要把賣房的錢送主治醫生)

京公網安備 11040202120016號

京公網安備 11040202120016號