遵義老支書黃大發36年“拿命修渠”,激勵年輕村民返鄉創業

嵌在靈寶山半山腰的“大發渠”的水流到每家每戶門口,灌溉著良田、餵養著牲畜。(04:56)

水就像是從天上引來的。

貴州省遵義市播州區平正仡佬族鄉團結村,無論站在什麼角度遠眺海拔1300米的靈寶山,人們的目光都很難不被山間崖壁上那道長長的鑿痕吸引。

空中俯瞰嵌在靈寶山半山腰的“大發渠”。大發,取自村中老人黃大發的名字。本文圖片 澎湃新聞記者 王辰 顧一帆 圖(除署名外)

沿著鑿壁,山澗水一路依勢向下,直至流經村民陳小敏老家附近。

陳小敏今年20歲。童年時期,她曾在玩耍時見過這道“像是從天上鑿下來的水渠”。

那個時候,她還不知道這水渠是自己的外公黃大發帶著大夥賭上了命修的。直到最近,在貴陽讀大學的她無意中得知了背後的故事,直呼意外,“從沒有聽外公提起過”。

黃大發,今年82歲,2004年退休以前,他當了30多年村支書。他這一生中大多數時光,都與這條水渠緊緊相連。從20多歲的毛頭小夥到60歲的花甲老人,青春耗盡,用他自己的話説,“水是我的命,溝就是我的子女”。

從黑河到漠河、從高原到山丘,全國有60多萬個行政村,60多萬個村支書,黃大發只是其中普通的一個。修渠引水、通電修路、改建學校,脫貧致富的每種可能他都會去嘗試。

黃大發也是其中並不普通的一個。脫貧路上碰壁無數、挫折不斷,單是修渠從失敗到成功就斷續經歷36年。憑著一根筋、一股倔勁,他多次力排眾議,堅持到最後。

窮困

身高不到一米六,體格比一般人都要瘦小。在人群中,黃大發只是個樣貌普通的老人。唯一的不同是,他比很多年輕人體力都好,走起路來步伐穩健,幾分鐘後就能把大部隊遠遠甩在後面。

貴州省遵義市播州區平正仡佬族鄉團結村老支書黃大發。

80歲以前,黃大發沒出過本鄉,沒去過遵義和省會貴陽。家裏原本9口人,如今剩下兩個兒子五個女兒。

“早年間一個女兒得病去世了,沒來得及治療,他很少願意談這事。”村裏人説。

這家人居住的老屋多年沒變,人口眾多的大家庭當年就擠在不足百平米的木結構一層平房裏。

屋內陳設簡陋,一台落灰的約25英寸東日牌電視機,兩張墊布已經洗得發白的老式沙發,一個冬天用的採暖爐,構成了幾乎全部的家當。墻壁是黃泥巴糊的,用白紙貼過,屋裏稍微顯得亮堂。

黃大發的老屋設施陳舊。澎湃新聞記者 官雪暉 圖

這家人始終談不上富裕,甚至談不上小康水準。因為沒錢,子女們早早輟學,小兒子學歷最高,勉強讀完了初中。各自成家後,子女中有的離開了村,有的去了遵義,小兒子一家就在老屋旁邊蓋了棟2層樓房,與父親做起了鄰居。

“不打牌、不喝酒。”在子女們的眼中,父親黃大發一向寡言,幾乎沒有什麼愛好,偶爾感覺苦悶的時候抽幾口旱煙。

與生活在大山深處的所有農民一樣,他的生活單調、索然,圍著田裏的莊稼轉。

很少有人第一面就能把眼前這個沉默的老人與當年那個有點倔的“黃支書”對上號。當了45年的村幹部,其中38年的村支書,在村民的眼裏,只要是為草王壩村有好處的事,黃支書一定第一個去做。

黃大發連續多年被評為優秀共産黨員和先進工作者。

能當上村幹部或多或少是種機緣巧合。黃大發自小無父,9歲時母親去世,此後便成了孤兒。十幾歲時在大冬天打著赤腳給村裏站崗,上級領導看到後,覺得這個瘦小的少年勤勞、能吃苦,於是發展成為黨員,之後被任命為生産大隊的大隊長。

黃大發跟著私塾的教書先生念過幾天三字經,大字不識幾個,除了能吃苦,他沒覺得自己當年有什麼值得配得上黨員稱號的優點。

但是對這個吃著百家飯長大的窮苦農家少年而言,入黨是無上的光榮,也讓他産生了強烈的歸屬感。直到今天,他背得最熟的還是黨章。“先進模範帶頭作用、一心一意為人民服務”總是被他挂在嘴邊。

自28歲當上村長的那天,他開始想做一件“大事”——給村裏通水。

他可能也沒有想到,這件在今天看來已經不能再普通的小事,隨後整整花去了他人生中36年的漫長時光。

失敗

僅僅在20多年前,水稻還是村裏稀罕的作物。團結村在那個時候還叫草王壩村,是附近出名的窮旮旯,常年缺水,水稻種植風險頗高,人們以種玉米為主。

遇上少雨的年份,莊稼旱死在地裏是常有的事。“一年種的糧食總是只夠吃四五個月。”村民楊光武説。

水無疑是這裡最重要的命題。灌溉、養殖、飲水、甚至包括婚嫁,生活裏每一件看似簡單的小事都因缺水變得困難。全村人吃水問題一度只能靠唐恩舉家門前的小凼,對水的需求顯得迫切。

上世紀60年代,河南林州“紅旗渠”工程轟動全國。這裡歷史上就以乾旱缺水著名,長余70公里、從太行山腰修建“人工天河”,引漳水入林州的故事,鼓舞了因缺水而在貧困線上掙扎的草王壩人。

“興修水利,改造山河。”在那個相信人定勝天的年代,黃大發響應上級號召,帶著村裏人也開始修建“紅旗水利”。水源地選在離村不遠的螺絲水河,常年水量豐沛。

螺絲水河水源地常年水量充沛。

政府下撥資金、村民集資籌款,農閒時候村民們一連投工十天,吃住都在渠上。被貧窮折磨已久的人們勞動熱情高漲,對水渠傾注了全部希望。

但草王壩村並不像河南林州幸運。“紅旗水利”設計長度余15公里,工程量巨大,難度遠超人們的預期。

水泥砂漿比例不準,碰到打雷下雨,一次山洪下來,壩體就被衝得七零八落。炸藥用量不準,一次開山就把原本計劃的渠道炸毀了,壩體又不得不重新改道修造。

更讓草王壩村村民喪失信心的是,渠下住著的老百姓,怕山洪漫過水渠淹到自家房屋,於是一到下雨天就會上來把修好的水渠挖塌。

修修補補十餘年,種種原因之下,草王壩的“紅旗水利”還是以失敗告終。

當年的黃大發就是靠著鋼釬這樣簡單的工具,在峭壁鑿開一條水渠。

“人心一下就散了。”回憶起那時的經歷,村民楊春友不無遺憾。時隔40年,廢棄的溝渠早被填平成了土馬路。走在這條路上,他還能不時停下來,準確地指出當年開山炸石留下的炮眼。

“這山的岩石太硬了,炸開還要一點點用二錘再鑿開,很辛苦。”他感慨道。

80多歲的黃洪集就住在廢渠附近,曾經目睹了這場曠日持久的大工程。因為草王壩來往渠上路途不近,他把自家的屋子免費讓給一些上工的村民暫住,其中就有當時擔任草王壩村村支書的黃大發。

“他説想為下一代人建好這個水溝,改變地區的面貌。”黃洪集曾與黃大發有過交談。

“雖然失敗了,但並不可惜,我遲早要把水修成。”黃大發後來對人説,“當時挖溝看到那麼大的一股水,心想如果給我們村,吃都吃不完。”

一擱置就是10餘年。這期間,黃大發一直沒斷過心思,學水利,遞報告,但修渠的事情遲遲提不上日程。

轉機

草王壩村所在的楓香區當時下轄7個公社。1977年,楓香區水利站從每個公社選取一人擔任水利輔導員,每月34塊錢的工資,主要任務是學習基本的修水庫、測量溝渠知識,並監督各公社的水利工程進度。黃大發有過修渠經驗,成為野彪公社被選拔的那個。

同事劉關剛和雷以超分別來自平正公社和幹溪公社。劉關剛還記得,進入水利站學習時,黃大發非常認真用心,也曾與自己提起曾經修渠的經歷。“他説當時用料都是黃泥巴,後來怎麼修,都不出水。”

時年,中國許多地方仍在大搞農田水利基本建設,楓香區的每個公社都有一個水壩修建工程。作為監工,黃大發在3年的學習中系統地參加了如工程如何測量、用料如何夯實等水利知識培訓,對分流渠、導洪溝的常識也有了系統了解。

“他買了新華字典,一個字一個字地認過去。”現任平正鄉扶貧辦主任的熊舉海曾與黃大發有過共事經歷,他稱黃在水利站學習時很勤勉。“我也好奇只有小學文化,他是怎麼學習那些知識的。”熊舉海笑著説。

1979年,水利站的學習計劃擱置,成員們被安排各自回家聽候通知。劉關剛開始擔任民辦教師,雷以超繼續務農,黃大發作為村支書,開始為下一次修渠奔走。

他開始連年寫申請報告,請求國家補助,重新修建螺絲水工程,但未得批復。

黃大發向村民們講解數十年前留下的水渠設計圖紙。新華社 圖

1991年,村民夏時江調動到花茂工作,他將那裏的水利工程實施及經驗帶回本村草王壩。黃大發和村民徐洪倫、楊持祿等7人召開了一次會議,決定重新修建螺絲水工程,當晚就捐資50多元。

黃大發家裏還保存著這份《野彪鄉草王壩村要求集資興修水利的請示報告》。“要求興修水利,將螺絲水中游之處——風澗河水修通接往我村——草王壩。除保證灌溉原田面積,增産糧食十五萬斤外,尤能新造田約一千一百畝,增産糧食九十萬斤。”

帶著這份請示報告,1990年冬天,黃大發2天走了200里路程,到縣城所在的南白街道向縣水利局請求批示。

遵義縣水利局原副局長黃著文至今記得第一回見黃大發時對方的樣子。

“雙手長滿了繭,開裂了,冬天只穿了兩件冬衣,挎著帆布包,一雙解放鞋腳趾還露在外面。”下鄉回來的黃著文在家門口碰到了一直等著自己的黃大發。

第二天一早,黃著文帶著黃大發到縣水利局彙報。局裏的領導們對草王壩“吃水用水還靠凼裏的泥漿水”深表同情,但為了看看村民們有沒有這個決心,希望他們在一個星期後拿出1萬塊錢的項目押金。

重啟

回到村裏,黃大發開始面對不同的聲音。草王壩村7個村民組分散在各處,全村走完一圈要2到3天的時間,他挨家挨戶地徵求意見。

1萬塊錢在當時對於村民們來説並不是小數目——當時村民外出務工,一個月只能賺幾十元錢。有兩個大隊村民一聽説要修溝,而且修的“還是原來的那個溝”就不幹了。這讓黃大發有些犯難。

説服工作由當時的野彪公社黨委書記黃秀權幫助完成。他在黨代會上發言,表態支持黃大發的工作,力排眾議,“修螺絲水,上次的水量小了,失敗了,但這次會吸取經驗。”

為了湊齊1萬塊錢,每家每分地需要交39塊錢。黃大發自家有7分土地,需要交近280塊錢,他問自己的女兒借來了婆家給的彩禮錢。

到了需要交齊款項的那一天,還有一戶人家遲遲不願意掏錢。黃大發著急了,説話態度很強硬,“12點錢要交齊,否則群眾吃不上大米飯你要負全責。”

“你第一次都修失敗了,那你第二次要能成功,我就用手掌心煮飯給你吃。”楊春發嘲笑他過分自信。他是黃大發的舅舅。

“如果水沒有修過來,我就把名字倒著寫。”面對親舅舅的嘲諷,黃大發回答得很堅決。

他後來再談起做群眾思想工作時受的委屈,已經很平淡。“大部分人還是贊成我的。”

贊成他的村民心裏都清楚,吃水用水是全村享福的事,看著黃大發每天為村裏修渠的事跑前跑後,他們也都樂意跟著這位支書做事。但上次失敗的經歷還是讓多數人有些擔心。

這份擔心後來被證明有些多慮。1992年,螺絲水工程啟動,此後黃大發的形象就不再是平日裏寡言的模樣。

似乎是在一夜之間,他就成了態度強硬、只講原則的“黃監工”,每天一早帶頭上工,天黑才下工。縣裏派來做指導的技術人員黃文鬥也跟著一起,一待就是兩年,吃住幾乎都在渠上。

全村上工人員被劃分成9個小組,農忙時有常修隊,農閒時有突擊隊,天天有人在工地上,每組還有隊長負責考勤和評分。到了晚上黃大發就組織全體人員開會,評價當天的工作。

“大大小小的會已經數不清開了多少回。”有村民笑言。“黃支書每天都要點評,哪修得好,哪修得不好。”

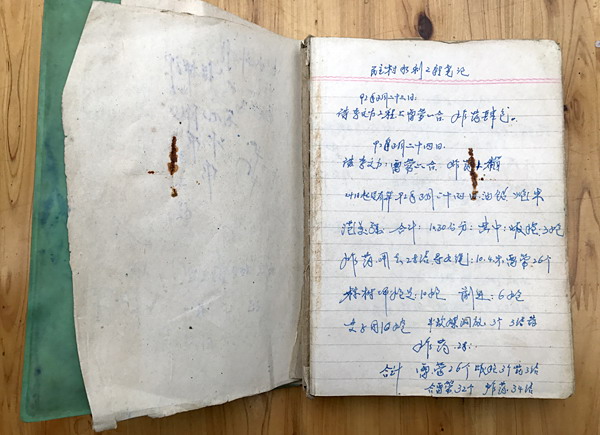

民主村水利工程筆記。

今年48歲的楊光武對“黃監工”的嚴苛要求記憶猶新。“不可能偷懶的,要是進度完不成,耽誤了統一澆水泥的時間,就會被罵。”

黃大發自己也説,看到誰家修的那段品質不好,他會很不客氣地“直接把壩蹬掉”,要求返工。

除了要保證品質,再次啟動的修渠工程需要考慮的事也不少。一是安全,二是資金。

黔北多險山,按照工程設計,水渠的路線要經過一段500多米長,名為“擦耳岩”的懸崖,距離崖底有300多米的高差。如何在這面絕壁上鑿出一道高50公分、寬60公分的水渠,是擺在所有人眼前的難題。

稍有不慎就會掉下山崖,村裏不少年輕力壯的小夥子有些發怵。黃大發那時已經58歲,沒多猶豫,他帶頭在腰間綁上繩子,吊在崖壁上測量。總共500多米的絕壁一點點挪過去,每次至少要做50多處施工標記。單是這項懸崖測量工作,就持續了半年時間。

成功

後來有人問黃大發,你不怕從懸崖上掉下來嗎?

擦耳岩是大發渠最險的一段,黃大發帶領著村民們沿著陡峭的絕壁巡查、清理水渠。

“如果有繩子栓著我就不怕,只要岩上有踩的地方,只要我能去的地方,我都不怕。那劉胡蘭啊、黃繼光啊、董存瑞啊這些先烈在戰場上,去堵槍眼的事都要做,就別説下懸崖要怎麼做了吧。”他説,“為了水,我願意拿命來換”。

正因為這種精神,黃大發從不主動告訴別人自己的那次受傷經歷。用炸藥開山時石頭震松,發生了塌方。落石砸到黃大發的身上,造成手骨骨折。“但是他覺得這種傷不嚴重,幾天就好了,所以也不説。” 平正鄉扶貧辦主任熊舉海説,“這也是為什麼很多人願意在他的帶領下上工。”

修渠不是項小工程,鄉政府幫忙爭取到了6萬塊錢現金和38萬斤玉米以工代賑,開山用的雷管、炸藥,上工用的鋼釬、二錘,施工用的水泥原料,都得村裏人自己操心。

幾乎每次出村購買材料,黃大發都會跟著跑一趟,他放心不下材料運輸中可能出現的任何問題。

有一次,他從縣里拉水泥回來,在幹溪被上漲的河水阻攔了去路。同行的司機勸他一起回家休息,黃大發不肯,堅持自己在卡車下面睡了一晚上。別人問他為什麼,他説“怕水泥被偷”。

還有一次,黃大發發現渠上要用的炸藥不夠,項目賬上的資金所剩無幾,申請撥款還要耽誤幾天時間,他就自己跑到信用社,以個人名義貸款8000元,把買炸藥的錢補上。

兩年多的時間一晃而過。1994年8月,螺絲水工程主渠修通,草王壩一夜間通上了水。草王壩人盼了千年,苦日子終於有了改變的希望。

村民張巧英在自家房屋旁邊的水管裏喝水,水管裏的水來自當年黃大發帶領村民們興修的水渠。視覺中國 圖

不少人還記得開慶功會那天的場景。

“完工後他們邀請我們參加慶功會,殺豬、殺羊,一起慶賀。黃大發就發表演説,他才説了兩句,就有點哽咽,説不下去了。”時任平正鄉黨委書記雍思玉説。

在黃大發家,已經泛黃的幾頁紙記錄了當日沒能接著説下去的內容。

“解放40多年以來,草王壩村一直是野彪片區的窮旮旯,實行土地聯産承包責任制後,每年仍有幾十個年輕人跑到外面做苦力掙錢,40%左右的孩子交不起書學費而失學在家,群眾生活年年靠國家救濟補助和回銷……今後我們的打算是,今年實現坡改梯工程規劃,人均1.5畝,土變田戶均0.5畝。1995年將梯土變梯田,戶均1畝……”

水通之後,黃大發的妻子徐開美問楊春發,“現在水到了!你們現在吃大米飯了,那以前説手掌心煮飯吃的事呢?”

楊春發笑了笑,沒好意思説話。生産生活用水全靠這位外甥修的渠,生活境況一夜改變,他又能再説什麼呢。

20多年後,草川變良田的願望早已實現。在今天的團結村,每家屋後都是成畝綠色的稻田和金黃的油菜花田。層層向下的梯田有致錯落,形成獨特的視覺景觀。

改變

當年通了水的村子花兩年時間通了電,又花十年時間通了路。

現在的人們已經很難再把眼前的村子與上個世紀的歌謠“草王壩是個名,包沙飯哽死人,土多田也多,過年難找米湯喝”聯繫起來。

只是當年那個“説一不二”的黃老支書還沒有變。修好了渠又要定期護渠,雖然一輩子沒怎麼出過大山,但他用雙腳丈量過的距離已經遠遠超過常人。

82歲的黃大發仍堅持著巡渠的習慣,通過水渠驚險處時身旁便是懸崖。

草王壩村到楓香鎮100里路,楓香鎮到南白縣城又100里路,從村裏出發到縣城至少要走2天時間,這些年裏,籌資金、運水泥、彙報項目……已經數不清黃大發在這三點之間來回往返了多少趟。

於是對妻子和兒女來説,這個家庭的頂梁柱總是只留下一個沉默而忙碌的背影。在為數不多的家庭交流時間裏,黃大發也經常提些要求,希望子女跟自己一樣多為別人考慮。

第二次修渠時,黃大發的小女兒突然得了腦膜炎。“當時馬上就要過年了,沒有人看工地,他是領導,説自己必須守在最前線。”熊舉海説,“所以他仍然堅持在渠上,後來也耽誤了女兒的病情。”

“如果不是他一心只為村裏做事,我們這家也不會這麼窮。”女兒黃彬容説,村裏的小學前幾年要遷址重建,父親要求當時十幾歲的自己和妹妹背石頭上山做原料,“背上全爛了,現在一到下雨天就疼。”

“我初中畢業就回來在村裏當代課老師,一個月工資90塊,太少了,我就跑到外面做工,一天至少也有50塊錢。但是我爸沒過幾天就把我從外面叫回來了,説村裏缺老師,不讓我去打工了。”兒子黃彬全説,但他懂得“爸爸是為了村裏孩子們的教育考慮”。黃大發則説:“不能讓下輩人受沒上過學的苦。”

“你只能聽他的,他這個人認定的事,別人是沒辦法改變的。”女兒黃彬容説,抱怨、委屈的氣氛一度在家中瀰漫,但家人最終還是選擇了理解和支持。

只要上工修起渠來,黃大發就顧不了家裏的事情。種田喂豬一律交給妻兒,整個家庭的經濟狀況常年捉襟見肘。

儘管如此,當妻子想掃一點原料車上灑下來的水泥,拿去補一補已經破了的老灶時,黃大發看到還是嚴厲呵斥了妻子,“這都是公家的”。

“溝就是我的兒女。”黃大發對別人這麼説。“我見不得溝壞,哪破了我聽了心裏難過,就趕緊帶人上去補。”

“他這個人一根兒筋,認準的事情無論如何都要堅持做好,這個精神是現在很多人沒有的。” 平正鄉扶貧辦主任熊舉海評價道,“如果第二次失敗了,他還會修第三次的”,這也寄託著他作為一個村支書、一名共産黨員的信念。

2004年,黃大發從村支書的位置上退休。但每年春耕前一説到清淤補漏,老百姓們還是更聽黃大發的。黃大發帶頭,大家就會跟著去。時間久了,“螺絲水工程”也被“大發渠”的名字取代。

傳承

從有人質疑、嘲諷到今天的眾人擁護、愛戴,黃大發這一路走得並不平順。主渠長7200米,支渠長2200米,在上世紀90年代,這並不是一項小工程。但在“黃監工”的組織下,除了張元華放炸藥時擦傷了額頭,老百姓們沒有一個出現傷亡的,整條水渠也沒有一段出現潰壩的。

村民們都記得修渠遇到危險和困難的時候,都是老支書黃大發衝在最前面。

“修渠是第一步,修路是第二步,第三是拉電,第四就是修學校。”解決了水的問題之後,黃大發依然沒有閒下來。他知道民心得來不易,於是更加小心維護,他對人説,這一生就是見一樣幹一樣。“村裏缺什麼我就幹什麼,缺水我就修渠,缺路我就修路,缺電我就拉電,看到學校環境不好我就把學校搬過來。”

團結村所在的貴州省,在全國貧困人口最多,脫貧攻堅任務也最重。自國家精準扶貧戰略提上日程以來,貴州不少貧困地區特色優勢産業得到大力扶持。例如,2016年遵義市播州區泮水鎮西安村即設立了蜜柚基地2500余畝,推進現代農業示範區建設。據當地媒體報道,2016年11月16日,該村還舉行了以“泮水古鎮·甜蜜柚獲”為主題的播州·泮水首屆蜜柚文化節。

在參觀了遵義市播州區西安村的柚子種植情況後,黃大發回村也號召大家試種。“一畝玉米只能賣幾百塊錢,一畝柚子可以賣幾千元,這樣老百姓的生活就可以提高了。”

看到別村的新農村建設發展得快,他作為基層先進黨員,在貴陽參觀時跟區領導反映,能不能讓團結村也被列入規劃。

“我今年80多歲了。”談話間,黃大發總喜歡先強調自己的年紀,然後話頭一轉,“但年輕人挖鋤頭都挖不贏我,現在我犁土,牛跑得再快我都追得上。”

年輕一代見了面都喊一聲“黃支書”,大家聽著他的故事長大,也漸漸開始想做些什麼。

徐原偉今年31歲,最近回到村裏做養豬産業。在遵義打工多年,他做過小工,也開過按摩店,最後還是選擇回到生養自己的家鄉。“村裏現在養殖條件不錯,我和哥哥一起做,看看今年怎麼樣。”他希望能聯合更多的村裏年輕人一起,擴大養殖規模,降低成本。

徐向陽今年29歲,擔任團結村村委會副主任。高中畢業以後,他沒有像同齡人一樣外出打工,而是選擇了留在家鄉。比起自己在外的朋友,他工資不多,一個月到手一千多塊。“從小在這裡長大嘛,有感情了,想多為鄉親們服務。”

驅車離開遵義向西70公里,下了高速進入平正鄉,眼前是看不到盡頭的群山。汽車在山路上打彎,一側靠著峭崖嶙峋,另一側江水湍流。70多年前,中央紅軍從這裡渡江,在平正鄉一帶停留,隨後西去入川。

行至深山聚落處,江水隱去,白墻黑瓦的一棟棟屋子密密挨著。這裡是平正仡佬族鄉團結村,貴州一類貧困村。全村1540戶中,324戶未脫貧,佔比超過1/5。大發渠的水依舊每天流到每家每戶門口,灌溉著良田、餵養著牲畜,小村落的脫貧故事還遠遠沒有結束。

京公網安備 11040202120016號

京公網安備 11040202120016號