絲路古今:六百年相遇與相知——海絲路上的元首外交

編者按:讓文物説話,讓歷史説話,讓文化説話。“一帶一路”國際合作高峰論壇召開在即,新華社今起推出“絲路古今”系列融媒報道,以海上絲綢之路為主線,通過中外絲路交流史上的文物、歷史、文化,喚起絲路記憶,傳承絲路精神,講述絲路新事,激髮絲路活力。

清晨的第一抹陽光,穿過松枝柏葉,把光斑均勻地灑在北營村裏一塊石碑的表面。石碑背後,是一個直徑16米多的圓頂墓冢。10多位長者,在碑前唱誦經文,祈禱國泰民安,家族興旺。隨後,他們在墓冢邊繞走,一一拜祭,祭奠墓的主人,也是這個家族的先人。

北營村村民繞墓拜祭蘇祿東王。新華社記者 淩朔 攝

這是一次尋常的祭禮。這樣的祭禮,人少時三三兩兩,人多時可上千。不變的是,它日復一日,上演了整整600個春秋。

北營村位於山東德州城北一隅。這裡隱藏了一段因絲綢之路而相遇的故事,書寫過一段因元首外交而雄壯的歷史,傳承著一段因交往互信而持續的情誼。它用600年時光在證明,絲綢之路,從來都不只是物資往來與貨品貿易的載體,它為探索、追求與相逢創造了可能,而相遇、相識、相知,又為它激生出新的動力,讓人策馬前行,揚帆海上。

揚帆萬里,只為相逢

對外人而言,北營村並不出名。但這個村子的出現,卻源於世界史上一次重大的國際外交活動。

山東德州北營村蘇祿王墓前的神道。新華社記者 淩朔 攝

1417年,明永樂十五年,蘇祿東王、西王和峒王率眷屬與陪臣340多人,沿著海上絲綢之路,跋涉萬餘裏,踏上中華土地。

蘇祿,位於今天菲律賓南部蘇祿島一帶。自海上絲綢之路逐漸成形以來,中國的古人就通過航海活動與蘇祿人建立起貿易聯繫。據菲律賓史學家格雷戈裏奧·F·賽義德著述,在中菲兩國人民長期友好交流中,“菲律賓人從中國人那裏學會了使用瓷器、雨傘、鑼和一些別的金屬製品……早期菲律賓人穿的寬大衣服、有袖子的上衣……都透露了中國人的影響”。

但在明永樂之前,菲律賓群島的首領從未到訪中國。

1417年農曆八月,在北京紫禁城奉天殿,明成祖朱棣給了蘇祿三王極高禮遇。對於三王帶來的禮物,朱棣以厚往薄來的外交政策還以重禮,並邀請他們參加宮廷宴、遊覽名勝。在北京駐留27天后,三王踏上返途。

600年前的世界,也是一個非常在意相逢的年代。那一次元首會晤,讓原本只通過民間交往而彼此認知的兩個國家,從相識變為相知,雙方關係空前緊密。

薨落歸途,王禮以待

蘇祿三王的歸途並不平坦。就在三王沿京杭大運河途經山東時,東王巴都葛叭哈剌突然染上急症,一天之內病情急劇惡化,在德州河段去世。明成祖得知後不勝哀傷,隨即派禮部郎中陳士啟帶著祭文趕往德州,並在德州擇地以王禮安葬東王。

2017年攝于山東德州北營村的蘇祿王墓神道。新華社記者 淩朔 攝

今天的北營村,就是那時選址修墓的所在。

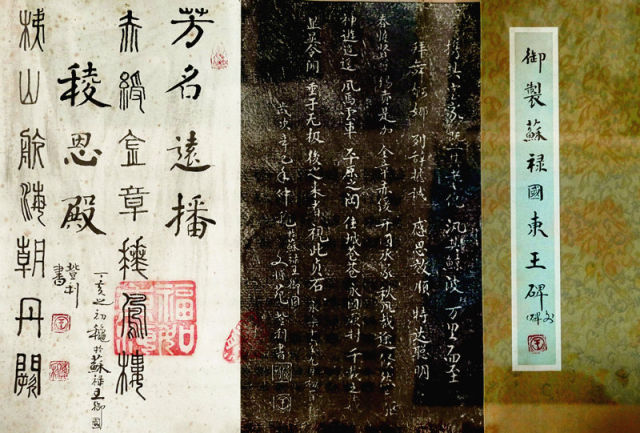

明成祖讓宮廷畫師為蘇祿東王畫像,並撰寫祭文,讓他“航漲海,泛鯨波,不憚數萬里之遙”來華訪問的精神“昭播後世,與天地相悠久”。蘇祿王墓建成後,明成祖親書數百字碑文,褒揚蘇祿王加強兩國政治經濟交流,促進兩國和平友好關係的雄才大略。

蘇祿王墓碑拓文。 新華社記者 淩朔 攝

不僅如此,明朝還細緻安排東王后事。除修墓厚葬外,明朝特許東王王妃葛木寧,其子安都魯、溫哈喇及隨從十人留華守墓,並考慮到他們的信仰,特地從外地遷入夏、馬、陳三戶回民以照顧他們的生活起居。從此,蘇祿東王的後裔在中國定居下來並與這三戶回民通婚。

至清朝雍正年間,蘇祿東王后裔正式編戶入籍,化作“安”、“溫”二姓,完全融入華夏文明。

在今天的北營村,還有許多蘇祿東王的後裔在那裏生活。

北營村長者在蘇祿東王墓碑前唱誦經文。新華社記者 淩朔 攝

溫海軍,蘇祿東王第十八代孫,是溫哈喇的後代。在他看來,獨特的血脈融合賦予他們這個族群最大的意義是,“我們願化作中菲友好的使者”。2005年,他和蘇祿東王十七代孫安金田、十八代孫安硯春一同前往菲律賓尋根,受到時任總統阿羅約的親切接見。阿羅約告訴他們,蘇祿王及其後裔的故事是兩國傳統友誼的最好見證。

繁衍生息,文明融合

蘇祿王訪華在東方外交史上留下諸多第一。例如,340多人的使團堪稱古代外國首腦率團訪華的最大規模。而蘇祿王后裔則是今天中華大地上唯一留存的古代外國君主後裔族群。

600年間,任世事變遷,德州蘇祿王墓保存完好。蘇祿東王后裔群體如今已擴大至3000多人,北營村也還保留著濃郁的守墓文化。

德州學院教授、蘇祿王史專家王守棟接受採訪。 新華社記者 淩朔 攝

德州學院王守棟教授研究蘇祿王幾十年。在他看來,北營村守墓文化的有序傳承,很大程度上得益於兩國政府對傳統友誼的呵護。新中國成立後,菲律賓蘇祿蘇丹的一些後裔以及多位菲律賓駐華大使造訪蘇祿王墓。1995年,蘇祿蘇丹一位世襲王子謁蘇祿王墓,與安金田執手相認,近600年的跨國血緣又一次相逢。

北營村支書馬東晨,正是明成祖派往北營村三戶回民中馬家的後人。在他看來,他的祖祖輩輩為蘇祿王后裔看家護院幾百年,而今天,他的日常工作是為蘇祿王后裔村的發展“保駕護航”,這同樣是一種傳承。“時代在變化,方式在變化,但不變的是這裡的人們對中菲友誼的守護。”

“中菲傳統友好不可否認,”菲律賓總統府新聞辦公室主任馬丁·安達納爾在接受新華社記者採訪時説,“山東(德州)的那一支菲律賓血脈就是見證。而在菲律賓,我們最成功的商業也多來自華人。今天的中國,是我們事實上最緊密的經濟夥伴。”

20世紀80年代的蘇祿王墓和神道。新華社發 吳增祥 攝

在評價蘇祿王訪華這段元首外交時,澳大利亞默多克大學教授詹姆斯·沃倫告訴記者,那是雙方加強貿易交流的一段佳話。當時的蘇祿,是海上絲綢之路的重要節點,地處蘇祿海和蘇拉威西海的戰略交匯處。所以,蘇祿王訪華不僅推動了貿易往來,更是為中國商船沿著海上絲綢之路開闢通往“風下之鄉”的商路提供了機遇。

沃倫是蘇祿史知名學者,著有《1768-1898年的蘇祿地區》一書。他提到的“風下之鄉”,是指今天馬來西亞沙巴一帶,那裏很少受到風災侵襲,自古以來就是海上絲綢之路的重要通道。歷史上,在沙巴東側,有蘇祿王訪華,而在沙巴西側,另一個古國渤泥國的國王也曾沿著海上絲路譜寫過元首外交的詩篇。

盛世華章,繼往開來

今天的文萊,古時叫做渤泥,其疆域曾達到加裏曼丹島的大部分地區。明永樂年間,渤泥外患重重。當時,蘇門答臘島一帶的婆羅國對渤泥虎視眈眈。為了尋找外交支持,當時的渤泥國國王麻那惹加那乃決定,親自遠涉重洋前往中國。

1408年農曆八月,28歲的麻那惹加那乃帶著眷屬與陪臣等150人,經南海抵達福建,隨後水陸並進直達南京,那時明朝尚未遷都北京。渤泥王到達後,朱棣在奉天門設宴款待,給予極高禮遇。

在渤泥王之後,海上絲路沿線多個國王也效倣渤泥王親訪明朝,如蘇祿三王、古麻剌朗國王、馬六甲國王等。這些載入史冊的元首外交,它們留下的不僅是外交佳話,更是超越地緣的政治智慧。

在王守棟教授看來,幾百年前那些不辭萬里艱辛而相逢的元首外交展現的是一曲曲中外友好交流的“盛世華章”。于古代,它呼應的是中國國力強盛和友好盛情的外交理念;於今天,古代絲路與“一帶一路”有機契合。歷史和今天,得到傳承與昇華。

圖為1986年北京電影製片廠與菲律賓文化中心聯合攝製的故事片《蘇祿國王與中國皇帝》海報。資料圖

“鄭和下西洋,使古代海上絲路更加繁盛,蘇祿、渤泥、馬六甲等王國,都是當時海上絲路的重要節點,鄭和多次造訪或遣使造訪這些王國,以誠易誠,”王守棟説,“今天,東盟國家是‘21世紀海上絲綢之路’的重要一環。中國的‘親、誠、惠、容’周邊外交理念更是讓歷史與現實不期而遇,融為一體。”

蘇祿王來華600年後的今天,在菲律賓馬尼拉港,3艘倣古木船已經升起風帆,準備沿著那條海上絲路,北上中國,重溫當年那場元首外交,重返最初相逢的地方。

京公網安備 11040202120016號

京公網安備 11040202120016號