一輩子,做一個匠人,修一顆匠心

有這樣一群人,

他們吃飯、穿衣從不拘小節,

卻在工作上追求頭髮絲千分之一的誤差;

他們從不羨慕別人的榮華富貴,

卻在核心技術上,

不想遜於外國一分一毫;

他們很少有時間陪伴家人,

卻在傳承技藝上,

對徒弟們傾囊相授。

高溫、噪音、粉塵、極寒……

在他們辛勤的勞作中,

國産大飛機飛上了藍天、

蛟龍號潛入了海底、

高鐵開出了國門......

他們,以赤誠匠心,

于國,成就重器;

于家,成為頂梁;

于社會,成為楷模……

01

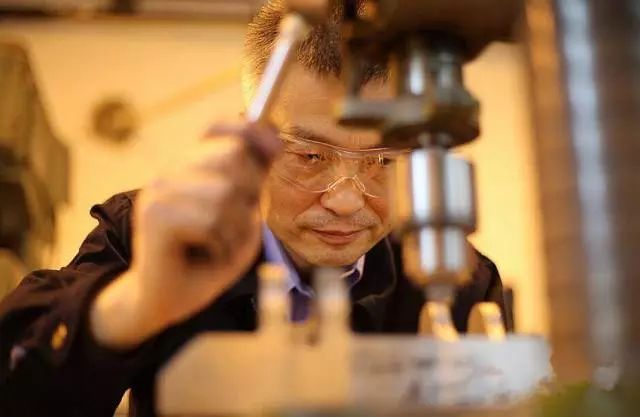

胡雙錢

國産飛機鑄“翼”人

“我有一個大飛機製造夢”

他叫胡雙錢,中國商飛上海飛機製造有限公司數控機加車間鉗工組組長。

57歲的老胡是廠裏年紀最大的鉗工,因為長期接觸漆色、鋁屑,他的手有些發青。

經過這雙手製造出的零件被安裝在包括中國大型客機C919在內的近千架飛機上,飛往世界各地。

幾年前,老胡一家從住了十幾年的30平米老房子搬了出來,貸款買了上海寶山區的70平米新家,他覺得很知足。

作為一個一線工人,他沒有給家裏掙來更多的錢,但老胡一家最大的財富就是一摞摞的獎狀證書:“全國五一勞動獎章”“全國勞動模範”……

有民企老闆給他開出了3倍工資的高薪聘請他,但他拒絕了,“我有一個大飛機製造夢”。

航空工業要的就是精細活,大飛機的零件加工精度要求達到十分之一毫米級,有的孔徑公差,相當於人的頭髮絲的三分之一。

工車間裏,頭髮花白的老胡頭戴護目鏡,身著藍色工作衣,雙手緊緊握著銼刀反復打磨——這動作,他重復了37年。

02

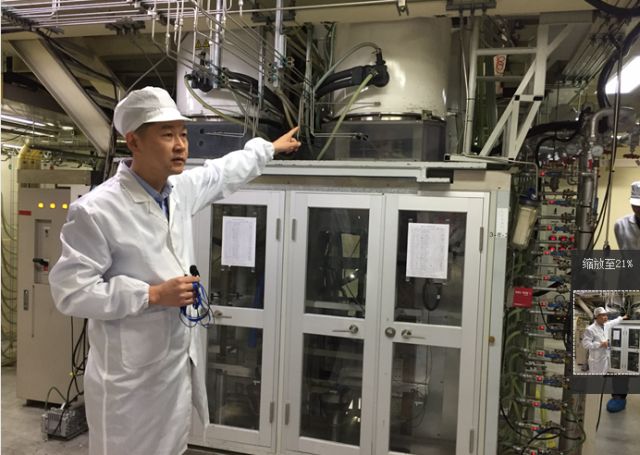

李詩愈

為光纖裝上一顆中國“芯”

從“一張白紙”走到現在,一切靠自己。

他叫李詩愈,是烽火集團線纜産出線領頭人,先後擔任國家973、863、科技支撐計劃項目、國防安全重大項目的技術專家。

面對著我國光纖技術面臨的壁壘,他曾帶領團隊自主研發光纖拉絲塔,提升我國光纖産業生産效率40%,並曾作為第一發明人提出兩項關鍵的光纖設計發明,比國外領先企業的類似技術早5年,扭轉了我國光纖行業面臨的知識産權困局。

當年,中國的光纖行業發展較國外發展滯後,外國大部分光纖生産設備對中國禁運或者高價。

“摻餌光纖在20年前國內沒有研製出來時,國外購買價是500美金一米。等我國開發出來後,價格立刻降到了10美金”,李詩愈説,我們産品能夠量産後,國外就會大幅壓價到我們無法承受的程度,衝擊我們的産品。

沒有設備、沒有原材料、沒有技術指導……從“一張白紙”走到現在,一切靠自己。

“現在我們的光纖不管是80攝氏度高溫,還是零下60攝氏度,不管是拉在高空,還是埋在地下、甚至海底都沒有問題”。

03

高鳳林

火箭關鍵部位焊接中國第一人

“為國家做事的自豪感,金錢買不到!”

他叫高鳳林,是中國航天科技集團高級技師。

140多枚長征系列運載火箭在他焊接的發動機助推下,成功飛向太空,這個數字,佔到我國發射長征系列火箭總數的一半以上。

他攻克了航天焊接200多項難關。我國長三甲系列運載火箭、長征五號運載火箭的氫氧發動機噴管,都在他手中誕生。

由於對火箭焊接的嚴苛要求,焊接過程中不許有任何差錯,他練就了在焊接時控制呼吸,甚至十分鐘不眨眼的技能。

由他焊接的長征五號火箭發動機噴管,僅一個噴管上就有數百根幾毫米的空心管線。管壁的厚度只有0.33毫米,高鳳林需要通過三萬多次精密的焊接操作,才能把他們編織在一起,焊縫細到接近頭髮絲,而長度相當於繞一個標準足球場兩周。

為“挖”走他,曾有企業送兩套北京房子,開出六倍工資,但他選擇拒絕。為國家做事的自豪感,金錢買不到!

04

張新停

24年打磨出“毫釐之功”

“要靠這雙手、靠自己專注的信念,去解決機器做不到的事”

他叫張新停,是中國兵器工業集團的一名高級技師。

中國99A主戰坦克、155自行火炮這些“大塊頭”軍事裝備要做到精準打擊、有效摧毀目標,就離不開對彈藥製作精度近乎完美的控制。他就是製作這些量具,給彈藥把關的人。

為了練好技術,他嘗試在白紙、雞蛋等一切生活中常見的東西上打孔,以鍛鍊手的力度和眼睛的準確度,磨礪著他們堪比機械還要精準的極致能力。

24年打磨出“毫釐之功”,讓他眼裏的計量單位沒有毫米,只有千分之幾毫米,這相當於一根頭髮絲的六十分之一。 他能在氣球上給A4紙打孔,氣球不破;能給雞蛋殼打孔,蛋膜無損。

即便如今機械化和自動化取代了大部分手工,但遇到複雜、高精度的零件加工,還是要靠這雙手、靠自己專注的信念,去解決機器做不到的事。

05

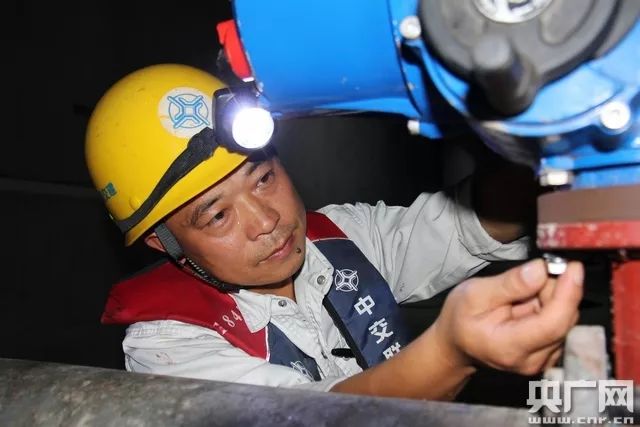

管延安

60萬顆螺絲零失誤

“再檢查一遍”是我的口頭禪。

他叫管延安,是中交一航局的一名工人,中交港珠澳大橋島隧工程Ⅴ工區航修隊鉗工。

因其海底隧道沉管“零縫隙”精湛的操作技藝,被譽為中國“深海鉗工”第一人。

身處港珠澳大橋海底隧道某管道內,溫度高達40℃,要做好管內螺絲的標準檢測,需工人沿著潮濕悶熱的管道爬上爬下,每天持續工作長達10個小時,這也是管延安的工作常態。

穿著濕透的衣服工作似乎已經成了“家常便飯”。“上下午兩大桶水根本不夠喝。”

珠澳大橋海底隧道完全封閉,大型機械無法進入,而管線錯綜複雜,每一個接點都必須連接到位。如果在沉放時任何一條線出現問題,沉管就不可能完成精確對接。

“再檢查一遍”成了他的口頭禪。經他手安裝的沉管設備,已成功完成18次海底隧道對接任務,無一次出現問題。

今天是“五一”國際勞動節,

向這些在一線崗位上

默默耕耘的勞動者們

致敬!

京公網安備 11040202120016號

京公網安備 11040202120016號