- 雲南學界緬懷費孝通及其開創的“魁閣時代”

11月2日,從“魁閣學術”走向“魁閣育人”——費孝通先生誕辰112週年紀念座談會在昆明市呈貢區魁閣舉行。40余位雲南本土知名社會學學者、作家和藝術家,共同緬懷學術泰斗費孝通先生以及由其開創的“魁閣時代”。

費孝通(1910.11.2-2005.4.24),當代著名社會學家、人類學家、民族學家和社會活動家,中國社會學和人類學奠基人之一,中央民族大學名譽校長、中國社會學會會長。抗戰期間,費孝通曾在雲南大學工作了八年,擔任社會系主任、教授,同期開創“魁閣時代”,弘揚“魁閣精神”,成為中國現代社會學的奠基人之一,學術聲譽享譽海內外。

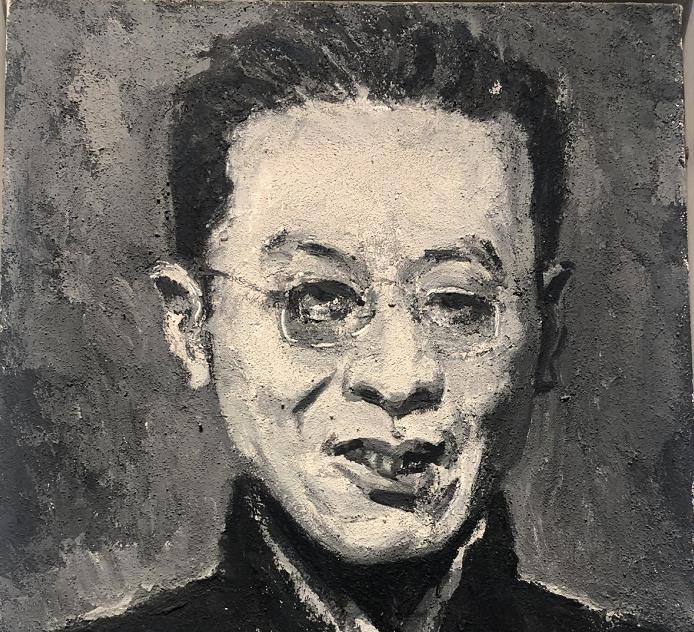

魁閣內的費孝通先生油畫

為充分繼承“魁閣精神”,雲南大學何明教授團隊在2009年就提出“課堂革命”口號,探索打通創新人才成長瓶頸,改革不適應新時代需要和學生全面發展需求的課程結構、知識體系和教學模式,建構由“知識+田野+語言+技術+藝術”構成的“五維育人”模式。通過十餘年積累,在提升人才培養品質方面取得了積極成效,並在多所院校推廣應用,形成了廣泛的社會影響。

當天活動總主題是“從‘魁閣學術’走向‘魁閣育人’”,包括學生教學實踐課和嘉賓活動兩大部分。

活動當天上午,雲南大學民族學與社會學學院副教授李偉華、陳浩、程俊睿等教師將課堂從教室搬到魁閣塔樓現場開課,帶領2022級民族學、社會學和社會工作專業學生,系統性地演示“魁閣育人”模式,打造集專業指導、課程體系、外部條件、交流平臺、應用平臺“五位一體”的師生共同體,形成以學生為中心、課程教學與實踐教學有機結合、垂直整合與橫向整合緊密配合的人才培養體系。

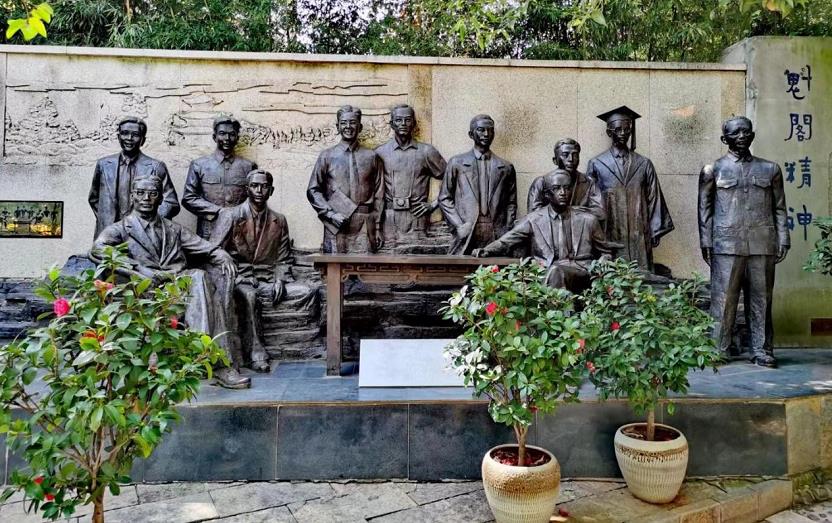

活動當天下午舉行了開幕式、參觀魁閣塔樓以及“魁閣育人”模式研討會。開幕式在魁閣門外“魁閣時代”大師群像前舉行,在吳文藻、費孝通、陶雲逵等社會學宗師的銅像面前,活動顯得格外肅穆雅致。

“魁閣時代”大師群像

原雲南大學副書記、西南林業大學書記張昌山説,“魁閣時代”留下的文化和精神財富對雲南和中國都非常重要,大家應該把這些文化故事和精神財富創新繼承下去。據介紹,雲南省社會科學院農村研究所花了十年深入當年費孝通先生深度調查過的“雲南三村”,並研究、撰寫、出版了《雲南三村再調查》,受到全國學界高度關注。

在“魁閣育人”模式研討會上,六位國內嘉賓與一位外籍嘉賓學者陸續發言。活動由雲南大學民族學與社會學學院、雲南省社科院農村發展研究所主辦,昆明市文藝評論家協會、呈貢區文化和旅遊局承辦。活動由昆明市文藝評論家協會常務副主席溫星策劃和主持。

溫星表示,學術泰斗費孝通先生大力倡導並身體力行的田野調查模式,越來越成為當代非虛構文學創作的範式,當代作家最缺乏的就是田野調查的做法和作風,大多數作家往往不願走進大自然和深入到社會生活底層中,採取一種近似于“閉門造車”的方式來進行創作,這種創作方式非常不可取。

參會全體嘉賓合影

來自新加坡的雲南大學特聘教授薩茹佳則以國外學者的視角,分享了她眼中國際化、世界化的費孝通先生及“魁閣時代”。昆明市文藝評論家協會副主席蔡毅則表示,作為學者,費孝通開創性的提出“志在富民”併為此終身奮鬥,這在學界絕無僅有。

作為壓軸發言的著名學者,蔡毅表示,費孝通提出過許多原創性的精闢論斷,道出了人類社會的必經之路、理想方向和美好原則。(文/圖 溫星)