以傳統為軸 以時代為本——為新詩發展進一言

光明網2017-08-28 17:15:47

誰也難以忘記,中國曾經是一個怎樣的詩歌大國,這個烙印打下千年,早已鐫刻在這個民族心靈的最深處,這樣的牽絆與情感,如同流水斬不斷。但當下的詩歌,從某種意義上説,正在被時代推到一個角落裏,成了一件沾滿灰塵的古董。因為這個時代給了詩歌太多離去的理由。詩歌無用,可能是最直接的理由。那些真正的詩人黯然離開,即使堅持下來的也難免無精打采,很難從他們筆下聽到震撼時代的名句。

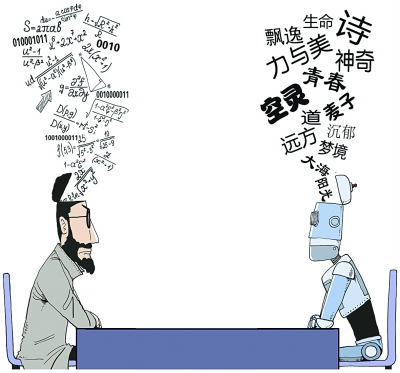

人工智能和真正的詩人之間是沒法畫等號的。他們之間最大的差距就在於,機器人依靠程式和前人的作品組合出文字,而詩人憑藉自己的心靈和大腦創造出詩歌,就如泰戈爾之言:“詩人之風,越過海洋和森林,去探索他自己的聲音。”機器人不能等同於真正的人,那麼“機器文學”同樣也無法和人類文化相提並論。張建輝繪 視覺中國/光明圖片

更重要的原因是如何寫詩,甚至在文字技術和理解上都成為難題。在漫長的時間裏,古典詩歌不僅塑造了詩歌的形式、內涵與技巧,甚至鍛造了讀者的脾胃。但新詩似乎無法用來抒寫這個時代,感覺失去了表達這片大地的能力。而回頭去找尋傳統,也就是現在的古體詩詞,同樣失去了對時代的表達力。

就當下來説,中國當代詩歌所要解決的迫切問題也許是,中國詩歌為什麼正在被這個時代遠離?到底是什麼令詩歌失去了與時代肝膽相照的能力?

當前,即便是最忠實的詩歌讀者,也沮喪地發現沒什麼新作品值得夜夜吟誦了。這背後,當然是詩歌創作力的疲憊與枯竭。時代之輪在高速中向前,詩歌已回不到舊時光。與時代溝通和對話,重新為詩歌接上地氣,成為共識。

在內心深處,人們永遠不會放棄對詩意的追求。更何況,現在擁有了最新表達詩意的平臺——網絡。借助網絡,詩歌也成為新時代重要的社交方式。互聯網時代的詩歌正以網速一樣的速度朝前奔襲。新媒體讓那些名不見經傳的年輕詩人找到了一個全新的舞臺,快餐式閱讀也助推了新媒體詩歌的蓬勃興起。詩歌不僅通過傳統的舞臺在受眾中擴散,還通過手機短信、微博、微信等新傳媒手段迅速傳播擴散。全民詩歌,已經成為一個詩歌新時代的象徵。新的力量和新的價值正在悄然滋長,然而新的問題也在與日俱增。新媒體詩歌缺乏發表門檻的直接後果是大量泥沙俱下的詩歌也被生産出來。這樣的繁榮並不是真正的繁榮,這樣的海量作品並不是真正的作品。

在某種意義上,山寨成為這個時代的詩歌總結。這其實不只是指那些網絡口水寫作,不光是那些流傳一時的詩歌網絡作秀,而是就一些當代詩歌的品質而言。可以説,詩歌正在被商業和娛樂裹挾。片面追求的娛樂,不僅製造幻夢,它更是用視覺、詞彙、表演、利益製造了一整套現實世界的遊戲規則、文化範式和精神體系。它與現實交錯互動,也漸漸成為現實本身。不知不覺,人們已經習慣了身邊那些娛樂的聲音,急著刷屏,急著夢想秀,急著一夜成名。部分當代新詩就建築在娛樂化的地基之上,儘管仍不乏誠意的作者和作品,但總體上商業和娛樂逐漸成為這個建築項目最大的承包商。無聊的趣味,無聊的刺激,無聊的作品,迅速鑄造了部分當代詩歌的樣貌與品性,而詩歌本質的虛弱,則在同時代文藝作品面前暴露無遺。

隨之消失的,還有詩歌對傳統的敬意。無數網絡作者在用古典的格律寫著詩,但卻一再重復昨日的歌謠,而無力展現現代文明帶來的時代嬗變。一些當代詩歌一邊割斷了與祖先的精神臍帶,一邊被飛速向前的時代列車甩下,兩邊不靠,成了歷史與未來的棄兒。

規模龐大的全民寫作並不一定能産生偉大的詩歌,沒有了思想與靈魂,詩歌也只是量的累積和疊加。詩歌更多了,好詩並沒有同步,爭論卻成為詩壇的主題。如果把一切詩壇的爭論歸結到一點,那就是:到底什麼才是好詩。這場爭論歷時已久,在此期間不乏真知灼見,可是在眾聲喧嘩中,理性的聲音終難免被遮蔽被扭曲,爭論成為爭吵。而結論,始終在遠方。

詩歌就這樣耗盡了自己數千年的老本,一些人自己寫詩卻懶於讀詩。新鮮科技能帶來上萬好友或粉絲,安全但虛擬,製造了人際關係活躍的假像,卻遠離了真情實感。

本質上説,在過去千年中,詩歌的作者和讀者間總有一種心照不宣的默契,那裏藏著詩歌最深處的秘密——經驗與情感。而這一切逐漸遺失了,除非能夠重新把它們找回。如何找回好詩?沒有現成的答案,但需要學會面對心靈,也要多接地氣,重建詩歌與人的聯繫,重新找回經驗與情感。從根本上説,好詩根本不需要尋找,因為詩歌本來就有著自己的命運,新的希望,可以在任何地方生長。

新時代應該意味著全新的開始。中國詩歌不必與傳統割袍斷義,應該在傳統中接續未來。詩歌的命運就在傳統與未來之間。需要警惕的是,別讓詩歌創作成為一種表演,別讓原本充溢著靈性的詩歌,變成都市裏的迷宮,變成微信裏的炫技,卻不再有詩意的棲居。

什麼才是好詩?感人而已。為什麼詩歌總是不可避免地要與人們的情感産生聯繫?現代小説、流行歌曲、電影故事、遊戲、廣告,人們喋喋不休地提供著各種詩句,為什麼?“問世間,情為何物,直教人生死相許?”至於答案,其實早在千百年裏代代相傳,各自求解,那就是:人渴望被感動。而詩歌,從來就因為經驗與情感的代代相傳,成為感動的最佳載體。

勇於探索全然陌生的網絡環境,對於這個時代的詩歌來説到底意味著什麼呢?對傳統詩歌意境的嚮往,對未來詩歌形態的想像,結合社交網絡,正在想像性地重造著詩歌。

新詩需要的不是對時代背過身去,而是在敢於擁抱大眾、擁抱時代的同時,堅守詩歌的審美。因為流俗的詩,就不再是詩。以傳統為軸,以時代為本,向著未來賦詩,面對火熱的時代高貴地寫作,應該成為詩人面對現實的態度。

我所希望的,是以當代的立場,解析傳統的力量。有傳統在,中國詩歌就不是無根之木,從傳統走向未來,中國新詩就不是斷線風箏。(作者:郭軍 廣東省社會科學院副研究員)