李甫運:梳理秦隸的前世今生

三秦都市報2017-11-20 16:16:19

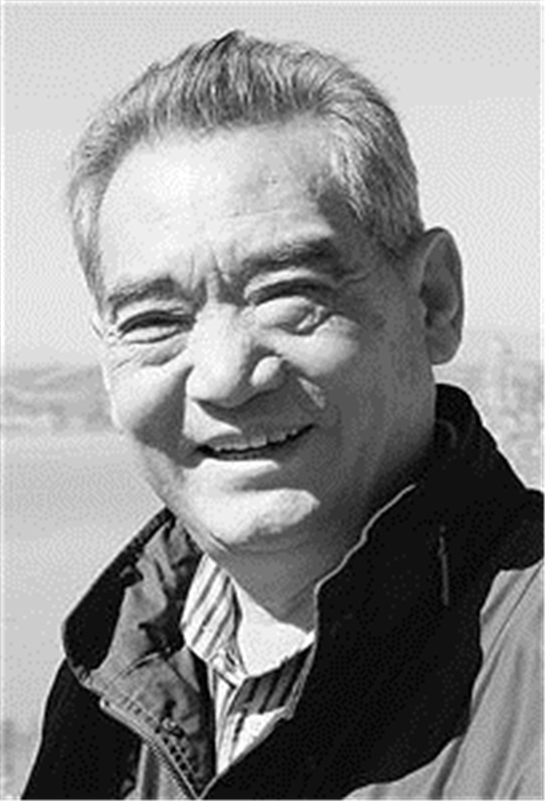

李甫運

秦隸曾是秦國的日常用字,也是今文字第一個成熟形態,其早于小篆一百多年。秦統一中國後,為解決“文字異形”問題,“罷其不與秦文合者”而推行的“書同文”,不是小篆,而是秦隸,漢滅秦之後,漢隸照搬與沿用了秦隸,西漢後期只是其風格上發生一些變化。這是陜西師範大學李甫運教授研究秦隸取得的重大成果。

秦隸早在秦統一中國一百多年前便已廣泛使用。史料記載LiSu 起源在秦始皇一統中國後,“官獄職務繁,初有LiSu ”,或由小篆演變而來,眾説紛紜,莫衷一是。近幾十年來的考古成果,已將此結論徹底推翻。然而對LiSu 源流作出系統明確定位者,卻始終未見。李甫運系統整理有關秦文字的簡牘、銅器、陶器、封泥、鑄幣等實物資料,通過分析秦武公時秦公镈銘文“簡練平實而又雄強”的藝術特質,將秦隸的發軔期定位在秦武公時,通過字形分析特別是秦史的研讀,將秦隸的廣泛使用期定位在以商鞅方升為代表的秦孝公時,通過與青川木牘進行比較,將雲夢睡虎地秦簡確定為秦隸完全成熟的標誌。秦祚苦短,秦隸直接為漢代所用,直啟漢隸。經過先生的梳理探究,LiSu 演變源流脈絡清晰地呈現出來。

“秦的祖先曾久居西陲,與羌戎雜居,惡劣的自然環境和社會環境決定文字的特點和部族的性格具有一致性,平實而雄強,再加上秦隸本身是各級政府,特別是作為中下層各級辦事機構的日常用字,所以寫得比較簡潔。”李甫運分析認為,出土的秦隸簡牘也昭示這一特點,很少有修飾性筆畫,有些字要麼起筆粗重,收筆尖細,要麼起筆和收筆沒有多大變化。

李甫運自幼熱愛書畫,十多歲從臨寫《曹全碑》開始學書歷程,數十年遍臨東漢名碑,兼顧各體,打下了堅實的書法基礎。從上世紀80年代始,先生開始專注于探究LiSu 書體之源頭。他大量蒐集書籍以及雜誌等出版物中有關秦墓、西漢墓發掘出的秦隸內容,經過幾十年的潛心研究出版了《秦隸》一書。該書既是甫運先生秦LiSu 法創作之集大成,又是他秦隸研究的重要成果。誠如陜西師範大學原校長、秦史專家趙世超教授在書的序文中所言:“甫運先生的藝術功力和學術水準都達到了令人嘆服的程度,謂之爐火純青,也不為過”。

作為一種書體,秦隸的審美價值極高。李甫運教授一邊大量研究考古發掘出的秦隸資料,一邊臨習之,從青川木牘至裏耶木牘,以解決秦文化在書法藝術中的表現方法及風格,並最終形成一種獨具風采的秦LiSu 法藝術,有“華夏秦隸第一人”之譽。其作品深受國人厚愛,還被世界文化名人如日本的池田大作、馬來西亞的繼程法師等收藏。

李甫運説,秦LiSu 法直接從篆籀簡化而來,點劃規矩,結構嚴謹,美不勝收,它在從戰國到漢代LiSu 的演變過程中起著承上啟下的紐帶作用,是我國書法寶庫中無可替代的美麗奇葩和瑰寶。李甫運堅信,秦LiSu 法作為中華傳統書法藝術極其重要的一部分,一定會得到發揚光大並進而大放異彩! (記者 趙爭耀)