電影市場火爆發展 中國電影成績優異 國有影企發展之路: 提升原創能力

西安日報2017-11-21 14:43:01

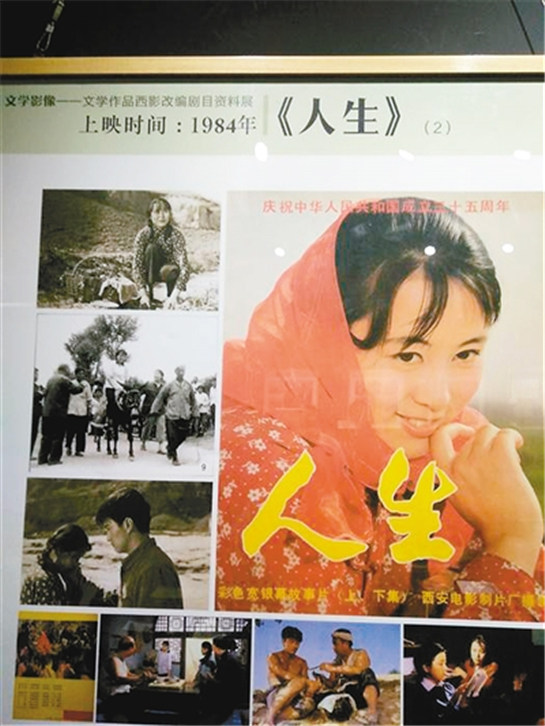

由路遙的同名小説改編的電影《人生》當年廣受觀眾喜愛。 (資料圖片)

國有電影企業是中國電影製作的主力軍,製作了一批又一批廣受歡迎和好評的優秀電影,《人生》《老井》《紅高粱》《牧馬人》《廬山戀》《人到中年》等很多都成為中國電影史上的經典之作。隨著經濟社會的發展,許多國有電影企業輝煌不再,一年難得看見幾部優秀的作品面世。有專家指出,觀眾對優秀電影的需求在持續增長,在發展中國電影事業的進程中,國有電影企業理應擔負起主力軍的責任,大力弘揚中華優秀傳統文化,注重現實主義題材挖掘,多拍口碑、票房雙豐收的優秀電影。而不斷提升原創能力,講好中國故事,將是下一步國有電影企業努力的方向。

來自國家新聞出版廣電總局電影局的數字顯示,截至11月20日18時57分,全國觀影人次達14.48億,2017年全國電影票房突破500億元。總票房中,國産影片票房為262億元,佔比52.4%……在電影市場火爆的同時,作為國內電影製作主力軍的國有電影企業,存在著劇本創作跟不上、原創能力不強、市場反應遲緩等諸多薄弱環節。中國電影家協會分黨組書記張宏等專家表示,國有電影企業要在提升原創能力上下功夫,避免劇目娛樂化、同質化,同時要在聚集人才上發力,深化電影供給側改革,創作更多、更優秀的社會效益和經濟效益雙豐收的好電影,重現國有電影企業的輝煌。

很多優秀電影出自國有電影製片廠

長春電影製片廠、西安電影製片廠、北京電影製片廠、瀟湘電影製片廠、上海電影製片廠……這些當年的國産電影製作主力軍,創作了一大批膾炙人口的優秀電影。像西安電影製片廠製作出品的《人生》《老井》《紅高粱》等,其中《紅高粱》在1988年獲得了第八屆中國電影金雞獎最佳故事片獎、柏林國際電影節金熊獎等多項大獎,成為西安電影製片廠輝煌歷程的見證。而從西安電影製片廠走出來的吳天明、張藝謀、顧長衛、黃建新、何平等一大批著名電影人,為全國觀眾拍攝製作了一部又一部好電影。上海電影製片廠拍攝的《牧馬人》《廬山戀》,長春電影製片廠出品的《人到中年》等等,都曾在全國觀眾當中掀起了觀影熱潮。

進入新世紀後,中國電影業發展迅猛,電影銀幕數從2012年的1.3萬塊發展到2016年的4.9萬塊,電影製作數量增加到2016年的772部,網絡大電影2016年達到了2500多部,觀影人數從2012年的4.66億人次增加到2016年的13.72億人次。從國産影片在整個票房的比例上來看,2012年國産影片佔的比例是48%,到2016年佔到了58.33%,2017年截至11月20日,國産影片票房佔比達52.4%。張宏表示,在票房收入上,2016年美國的電影票房是700多億元人民幣,我國電影票房是492億元人民幣,今年已達到500億元,在票房上與美國的差距就不是很大。另外,電影技術的發展、國際合作的加強、人才隊伍的壯大等方面都取得了顯著的進步。可以説,中國電影業近年來取得了優異的成績。

國有電影企業票房貢獻率不理想

從上述數據可以看出,目前中國電影硬體設施的數量、品質已經具備相當規模,部分影片的品質卻不盡如人意,這種現象與人民群眾對優秀影片的消費需求形成了矛盾。

日前在西安舉行的2017全國國有電影企業骨幹人才研修班上,來自全國各地的電影界專家學者會聚西安,研討國有電影企業發展之路。

張宏表示,儘管近年來中國電影業發展迅猛,但當前我國電影事業的發展還存在著一些薄弱環節和問題。“比如我國電影的原創能力相對薄弱,創作中存在著娛樂化、同質化傾向;在市場經濟大潮下,在各種思想文化相互交織、相互碰撞、相互激蕩的當下,社會效益與經濟效益並存、票房與口碑俱佳的影片還相對匱乏。同時,在我國電影高票房的今天,作為我國電影産業支柱的國有電影企業,其票房貢獻率還不算太理想,市場競爭力和社會影響力也都還存在上升空間。另外,我國國有電影企業在跨界合作、對外交流,乃至企業上市等方面還存在著諸多困惑和問題。”

“劇本劇本,一劇之本。但在當下,電影的劇本創作跟不上時代的需求。”張宏説,目前國內優秀編劇人才缺乏,而編劇的收入不高也限制了編劇隊伍的成長,其創作成果及其價值沒有在收入分配上體現出來。張宏還提到,中國的兒童電影創作遠遠不能滿足觀眾的需求,市場上缺乏優秀的兒童電影,小觀眾經常會陷入無適合看的電影的窘境。

參加2017全國國有電影企業骨幹人才研修班的有關專家表示,中國電影在人才培養上還需要提升,現在電影導演、演員、編劇的培養相對更受重視,而後期製作、特技設計等專業人才相對匱乏,從某種程度上也影響了電影品質的提升。

國有電影企業發展有很大提升空間

張宏表示,中國電影市場發生了新的變化,即從過去的單純追求票房,向著提升品質和電影的文化競爭力在轉變。這就要求電影製作方在電影拍攝創作中,更加要堅定文化自信,在弘揚中華優秀傳統文化和現實主義題材的挖掘上下功夫。中華優秀傳統文化是社會主義核心價值觀的源頭。電影人新的文化使命,就是怎麼把優秀的傳統文化和我們的時代環境時代需要更好地結合在一起,進行創新創造。中華文化豐厚的積澱可謂取之不竭的故事寶藏,從優秀傳統文化中汲取養料,進行現代性地藝術再造與深加工,實現“創造性轉化、創新性發展”,彰顯獨有的中國文化和東方神韻,傳遞發自心底的文化自信,也會贏得理想的回饋。

“在當下,幾乎都是大人看的電影,孩子們能看的電影很少,即便有,也很少有院線排片;在城市和農村也存在著時間差,經常是城裏看最新的電影,而農村很多時候看的都是老電影;商業片多,弘揚主旋律的優秀電影少。”張宏認為,這些問題的存在,同時也為中國電影的發展、特別是國有電影企業的發展提供了很大的提升空間。國有電影企業有著深厚的歷史底蘊和獨特的優勢,需要在製作機制上進行創新,吸引聚集優秀人才,加大前期項目的投入,特別是要著力提升原創能力。只有真正將原創能力提高了,才能有中國電影的特色,才能講好中國故事,才能更好滿足廣大觀眾日益增長的文化消費需求。“希望國有電影企業能夠推出更多思想精深、藝術精湛,有筋骨、有道德、有溫度、藝術震撼力強的力作,努力形成電影創作生産的‘高峰’,推動我國電影事業和電影産業持續、快速、健康發展。”(雷縣鴻)