兩岸攜手救助病患記:只要有一絲希望就要努力

| 編輯: 霍建陽 | 時間: 2018-02-26 17:47:54 | 來源: 華夏經緯網 |

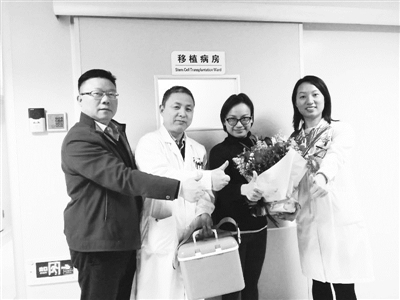

圖為鐘瑋怡(右二)返回廣州前與醫護人員合影。

近日,花蓮強地震牽動著很多人的心。2月11日,記者從廣州市第一人民醫院獲悉,為了救助該院重型再障患者,該院護士鐘瑋怡冒余震風險赴臺取“救命骨髓”,台灣供者與醫院也依約完成捐獻與採集。目前,移植患者情況穩定。

面對6.5級強震,他們依然赴約

在台灣花蓮,海峽兩岸的兩位陌生人共同赴了一個約。

在出發前一晚,台灣花蓮市發生6.5級地震。房屋倒塌,余震不斷。

按此前約定,為了取重型再生障礙性貧血患者小鄭的“救命骨髓”,廣州市第一人民院血液內科護士鐘瑋怡已買好了2月7日去花蓮的飛機票。強震來襲,去還是不去?素未謀面的台灣供者,也會依照約定來花蓮嗎?

一方面,台灣花蓮的慈濟醫院就在災區,醫院和供者的受災情況仍未知;另一方面,在移植倉內的小鄭等待著骨髓的來臨,若不能及時取回,他可能有生命危險。而前往震中取骨髓的鐘瑋怡,也面臨著余震的風險。

看著不斷刷新的地震信息,市一院血液內科的醫務人員陷入了焦灼之中。終於,台灣慈濟骨髓幹細胞中心報來平安,表示可按約定為患者配對、尋找捐贈者,並採集細胞。市一醫院也信守承諾,按照原計劃出發,“只要有一絲希望就要努力過去!”

2月7日晚7點,鐘瑋怡到達花蓮。“下飛機後,一路上可以看到有的建築物坍塌、廣告牌跌落、路面出現隆起。”鐘瑋怡説,當天余震不斷,隨時襲來的震感“仿佛在坐海盜船”,但慈濟醫院的救助依然井然有序。

據慈濟醫院的醫護人員介紹,台灣的骨髓供者也沒有因為地震延遲,在7日如約來到花蓮入院捐贈,“非常令人動容!”這位供者還給小鄭手寫了祝福卡片,“能有這個救人的機會是多麼有福報的一件事情……加油!等病好了,就可以到處走走看看,享受美麗的台灣。”

“等我好了也要做一名志願者”

“非血緣人群中,造血幹細胞全相合幾率大約十萬分之一。”廣州市第一人民醫院血液內科醫生王順清介紹,今年26歲的患者小鄭在5年前確診重型再生障礙性貧血,曾于2012年在外地做過一次免疫抑制治療,但2017年病情又再次明顯加重。小鄭的親屬中也沒有找到合適的配型,唯有等待合適的配型供者。

幸運的是,就在上個月,台灣花蓮的配型庫中出現了和小鄭全相合的配型供者,而且願意捐獻。台灣慈濟醫院與廣州市第一人民醫院約定,2月7日為取“幹細胞”的時間。為此,市一醫院的醫務人員按照流程,在供者的幹細胞到達前幾天,對小鄭提前進行了預處理。

“通俗地講,就是患者本身體內的‘細胞’已經被殺死,患者的免疫力、抵抗力很低,現在就是等待供者的新種子來種好。如果配型的幹細胞不能及時取回,患者可能會面臨生命危險。”王順清説。

為了這個“生命的約定”,雖然遭遇強震,台灣的造血幹細胞供者和醫務人員均按原定計劃捐獻和採集細胞;鐘瑋怡也冒著余震風險,如約赴臺為小鄭帶回了“救命骨髓”。

“我覺得能被派出取髓,是件光榮的事情,也是科室對我的信任。”鐘瑋怡告訴記者,此次台灣之行能取得完滿的結局,是全科室每個人的功勞。“在科室的工作生活中,在主任、護士長的耳濡目染下,才有了我赴震區‘明知山有虎,偏向虎山行’的勇氣。”

2月8日,小鄭用這份來之不易的骨髓順利完成了移植。王順清介紹,目前患者情況暫時穩定,但後面康復的路也還很長。

小鄭的家屬為海峽兩岸的醫務人員發去感謝信,感謝大愛無畏!小鄭在移植倉中得知台灣地震,骨髓供者依然前往花蓮如約捐獻,寫下了感謝信:“雖然我和您從未謀面,但您是我的恩人、親人……等我好了也要做一名志願者,為更多需要幫助的人貢獻綿薄之力。”

新聞推薦

- 習近平春節前夕慰問部隊 向全體人民解放軍指戰員武警部隊官兵軍隊文職人員預備役人員和民兵致以新春祝福2026-02-13

- 王毅:做到“五個共同”,深化中匈友誼,拓展互利合作2026-02-13

- 外交部:“倚外謀獨”是蚍蜉撼樹 註定失敗2026-02-13

- 全球看春晚!總臺“春晚序曲”俄羅斯專場活動在莫斯科舉行2026-02-13

- 國際銳評丨從“圍觀”到“融入”,感知馬年春節裏的中國文化密碼2026-02-13

- “兩岸一家親 真情助企行”——2026年迎新春臺企特色産品展銷會開展2026-02-13